2018年1月23日(火)から2018年4月1日(日)まで、東京都美術館では、「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」が開催されています。1月22日に内覧会が開かれましたので、その様子をレポートいたします。

ピーテル・ブリューゲル1世は、16世紀のフランドル(現在のベルギーにあたる)を代表する画家です。その画家としての才能は脈々と一族に受け継がれ、息子のピーテル・ブリューゲル2世、ヤン・ブリューゲル1世、そして孫、ひ孫まで、150年に渡って優れた画家を輩出し続けました。

本展は、およそ100点を通じて一族の画業を辿るものとなります。画家ごとに区切って作品を展示するのではなく、テーマごとに一族の作品を並べて展示しているので、画家たちを比較して、それぞれの独自性や共通点が発見しやすくなっています。また、展示される作品のほとんどが日本初公開となっており、その点においても、是非とも足を運びたい展覧会となっています。

■展示構成

第2章 自然へのまなざし

第3章 冬の風景と城砦

第4章 旅の風景と物語

第5章 寓話と神話

第6章 静物画の隆盛

第7章 農民たちの踊り

■ブリューゲル一族 略図

息子: ピーテル・ブリューゲル2世(1564-1637/38)

ヤン・ブリューゲル1世(1568-1625)

孫 : ヤン・ブリューゲル2世(1601-1678)

アンブロシウス・ブリューゲル(1617-1675)

ひ孫: ヤン・ピーテル・ブリューゲル(1628-1664)

アブラハム・ブリューゲル(1631-1697)

それでは、会場風景と展示作品の中から一部をご紹介いたします。

第1章 宗教と道徳

ピーテル・クック・ファン・アールストと工房《三連祭壇画 東方三博士の礼拝(中央)受胎告知(左翼)とキリストの降誕(右翼)≫1540-1550年頃

マールテン・ファン・ファルケンボルフ ヘンドリク・ファン・クレーフェ《バベルの塔》1580年頃

今日多くの研究者が美術史上初のシュルレアリストと見なす、ヒエロニムス・ボス。彼の描く幻想的なヴィジョンに憧れたピーテル1世は、同じ様式で絵画や版画を制作し、「第二のボス」と呼ばれるようになりました。ピーテル1世の作品には、ボスが描いたような異形のものや、おどけたものが見られます。

ピーテル・ブリューゲル1世[下絵]フィリップス・ハレ(帰属)[彫版]《希望》1560年

一方で、ピーテル1世とボスには相違も存在します。人間の善良さと邪悪さを対比して描くボスの作品は、死後に救済されるか地獄へ落されるかは現世での振る舞い次第であることを、人々に自覚させるものでした。それに対し、ピーテル1世は、人間の邪悪さへの批判や非難を目的とするのではなく、人の営みを冷静に観察し、作品に落とし込んでいます。

第2章 自然へのまなざし

ピーテル・ブリューゲル1世 ヤーコプ・グリンメル《種をまく人のたとえがある風景》1557年

ヤン・ブリューゲル1世《エジプト逃避途上の休息》1602-1605年頃

ヤン・ブリューゲル2世《市場からの帰路につく農民たち》1630年頃

ヤン1世や2世が鳥瞰で描く自然。そこには不思議な奥行きがあり、鑑賞者を絵画空間へ引き込みます。

16世紀、イタリアではミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチといった画家たちが理想的な人体を描いていた一方で、ネーデルラント(※)では宗教改革により、聖書の物語や人体よりも、自然の偉大さに関心が移っていきます。かつて絵画の一部分にすぎなかった自然ですが、本章で展示される作品では、自然こそがテーマとなっています。

※現在のオランダ、ベルギー、ルクセンブルクに、フランスとドイツの一部を含めた地域

第3章 冬の風景と城砦

ピーテル・ブリューゲル2世《鳥罠》1601年

風景画の一分野として冬の農村風景を初めて描いたのはピーテル1世でしたが、冬の風景を広め、一分野にまで高めたのはピーテル2世でした。冬景色は、ピーテル2世のおかげで普及し、フランドル芸術を象徴するようになります。それらの作品は、厳しい寒さや北方の風景に結びつくあらゆる感覚を伝えています。

内覧会での解説において、美術評論家のセルジオ・ガッディさんは、《鳥罠》こそ、ブリューゲル一族の象徴的な作品だと話していらっしゃいました。《鳥罠》には、いつ割れてもおかしくない川でスケートをする人々の命の危うさと、罠につられている鳥の無自覚さが相似となっています。教訓的な絵画を、宗教画ではなく、日常的な風景画として描いているのです。

《鳥罠》を解説するセルジオ・ガッディさん

第4章 旅の風景と物語

16世紀の中頃までには、アウトウェルペンは新しい商業の中心地となり、貿易や旅行、大航海の要となっていました。船は、富や未知の品と情報をもたらす象徴となり、画家たちにとって、旅や貿易、行商は新たな画題となりました。

ヤン1世や、ヤン・ブリューゲル2世もまた、旅人や商人たちが行きかう街道を描いています。そして描くだけではなく、一族の画家のほとんどが、文化の中心であるイタリアを目指した旅人でもあったのです。

ピーテル・ブリューゲル1世[下絵]フランス・ハイス[彫版]《イカロスの墜落の情景を伴う3本マストの武装帆船》1561-1562年頃

ヤン・ブリューゲル1世《橋のある運河沿いの家屋と馬車》1615年頃

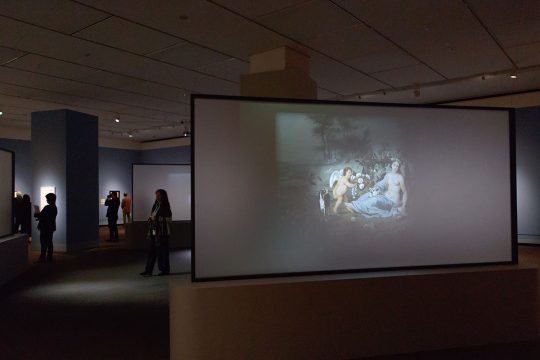

第5章 寓話と神話

実体のない概念を理解するために、寓意画は有効な手段だと見なされていました。寓話画や神話画を得意としたヤン・ブリューゲル2世は、エキゾチックで風変わりな情景に真実味を添えるため、オウムやライオンなど、外来の動物を付け加えています。また、ブリューゲル一族による寓意画の特徴として、草花の描写など細部への意識が強い点が挙げられます。

ヤン・ブリューゲル2世《地上の楽園》1620-1625年頃

ヤン・ブリューゲル2世《嗅覚の寓意》1645-1650年頃

(左から)

アンブロシウス・ブリューゲル《四大元素-火》1645年頃

アンブロシウス・ブリューゲル《四大元素-大気》1645年頃

アンブロシウス・ブリューゲル《四大元素-水》1645年頃

アンブロシウス・ブリューゲル《四大元素-大地》1645年頃

室内のディスプレイでは、絵画の細部を拡大して表示する映像が流れています。

第6章 静物画の隆盛

17世紀中頃のネーデルラントでは、花や静物画は儚さという観念を含んだ、道徳的なメッセージを伝えるものでした。また、新大陸や東方から到来する新種の花に、人々は興奮しました。特に、チューリップは歴史上初の投機バブルの対象として知られており、静物画においても主役として描かれることが多くなります。ブリューゲル一族の画家たちも、好んでチューリップを描いていました。

ヤン・ブリューゲル1世 ヤンブリューゲル2世《机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇》1615-1620年頃

アブラハム・ブリューゲル《果物の静物がある風景》1670年

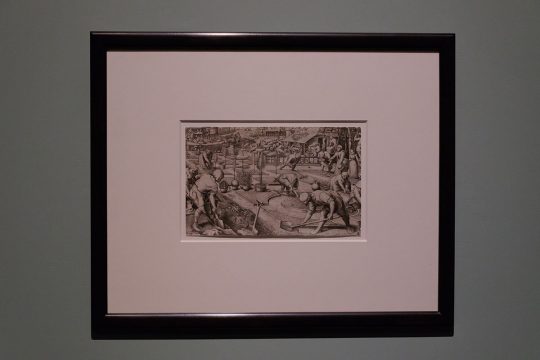

第7章 農民たちの踊り

ブリューゲル一族の画家たちは、事実や物語の語り手でした。彼らの作品は、現実を再現し、日常生活を実際のとおりに伝えています。最終章となる本章で展示される作品では、農民や酔っ払いや物乞いの営みが主題とされ、人生の多様性や、沸き立つ陽気さが描かれます。

ピーテル・ブリューゲル1世[下絵]ピーテル・ファン・デル・ヘイデン[彫版]《春》1570年

ピーテル・ブリューゲル2世《野外での婚礼の踊り》1610年頃

ブリューゲル一族の作品を注意深く鑑賞すると、花の近くに虫が描かれていたり、貝が顔の形に並べられているなど、愉快な驚きや奇妙な発見がたくさんあります。

ヒエロニムス・ボスからピーテル1世が受け継ぎ、その後の一族へと継承された「ブリューゲル様式」。その特徴は、綿密に描かれた細部にこそ表れています。残念ながら写真と文章では、その緻密さの全てをお伝えすることが難しいため、ぜひ本展に足を運んで体感してみてください。

開催概要

| 展覧会名 | ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜 Brueghel: 150 Years of an Artistic Dynasty |

|---|---|

| 会期 | 2018年1月23日(火)~4月1日(日) |

| 開室時間 | 9:30‐17:30 金曜日は20:00まで (入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 月曜日、2月13日(火) ※ただし2月12日(月)は開室 |

| 会場 | 東京都美術館 |

| 公式サイト | http://www.ntv.co.jp/brueghel/ |