2019年1月16日(水)から2月24日(日)まで、東京国立博物館では、特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」が開催されています。1月15日に内覧会が開かれましたので、その様子をお伝えいたします。

書法を家学とする名家に生まれた顔真卿(がんしんけい)。彼が活躍した唐の時代(618-907)は、まさに中国の歴史上、書法が最高潮に達した時代でした。

東晋時代(317-420)に「書聖」と称えられた王義之(おうぎし)に続き、唐時代には褚遂良ら「三大家」によって楷書の基礎が確立。そして顔真卿は三大家の伝統を継承しながら、「顔法」と称される特異な書法を創り出したのです。

本展では、日本初公開ということで大きな注目を集める顔真卿の「祭姪文稿」など、数々の貴重な名書を展示。主に書法が隆盛を極めた唐時代に焦点を当て、顔真卿の人物や書の本質に迫ります。また、彼らの書法が後世や日本に与えた影響についても考察し、唐時代の書が果たした役割について紹介します。

展示風景紹介

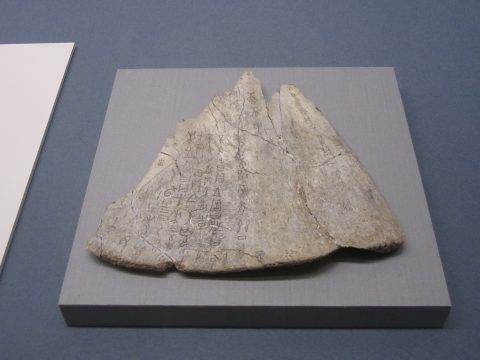

殷時代(前13世紀)の甲骨文(東京・台東区立書道博物館所蔵)。現存する最古の文字。すべてはここから始まった

書体の変遷をわかりやすく紹介。秦の始皇帝による文字の統一により篆書(てんしょ)が生まれ、やがて隷書、草書などへと展開していく

李宗瀚(りそうかん)が豊かな経済力を背景に、歴代の弧本を収集した「李氏の四宝」。本展では門外不出の四宝が全て展示される

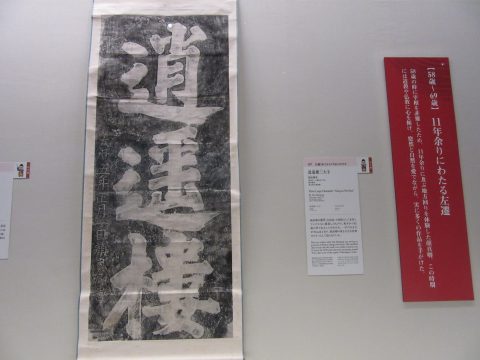

顔真卿による『逍遥楼三大字』 唐時代・大歴5年(770)(東京国立博物館所蔵)。本展ではさまざまな書体の名品と出会えるが、楷書の凛々しい美しさは特に目を引く

こちらは顔真卿。他にも虞世南(ぐせいなん)、欧陽詢(おうようじゅん)、褚遂良(ちょすいりょう)・・・作品紹介の傍らにはユニークなキャラクターたちの姿が

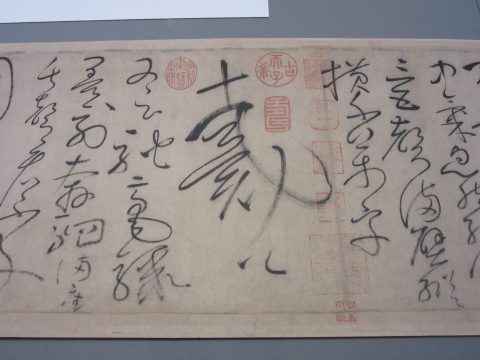

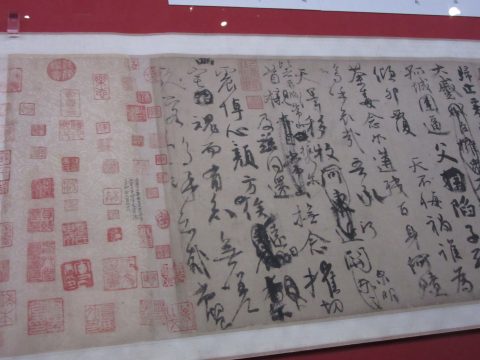

日本初公開となる『祭姪文稿(さいてつぶんこう)』が展示された空間。まるで祭祀のように神秘的な雰囲気を漂わせている

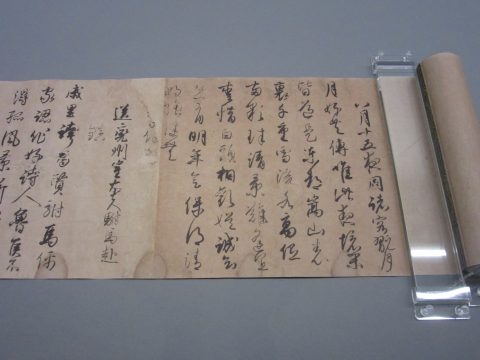

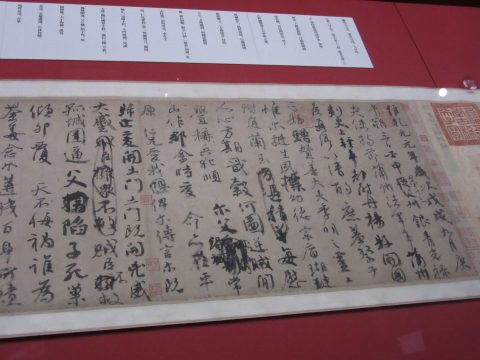

第四章では、唐時代の書が日本に与えた影響を考察する。こちらは藤原行成による『白氏詩巻ー寛仁本』藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)(東京国立博物館所蔵)。行成は王義之らの書を学んだが、その書体はまろやかで、柔和な印象を与える

本展は全六章構成。

第一章 書体の変遷

第二章 唐時代の書 安史の乱まで

第三章 唐時代の書 顔真卿の活躍

第四章 日本における唐時代の書の受容

第五章 宋時代における顔真卿の評価

第六章 後世への影響

「書」の展示というと取っ付き辛さを感じる人もいるかもしれませんが、豊富なパネル解説やキャラクター、粋を凝らした展示空間(色分けもされてわかりやすい)と、「トーハク」ならではの遊び心に満ちており、楽しみながら自然に書の歴史を学べる構成になっています。

特に「顔法」という独自の書法を創り出した顔真卿の作品は力強くて親しみやすいのが特徴。感情をストレートに表現した激情の書の数々は、まさに時代を越え、私たちの心に怒りや悲しみ、さまざまな感情を喚起してくれます。

展示作品紹介

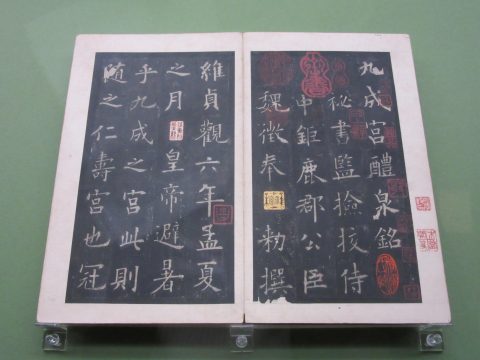

九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)-犬養本- 欧陽詢筆

唐時代・貞観6年(632)

「楷書の最高傑作」として知られる名書。

唐の太宗が九成宮に避暑した際、離宮の一隅にこんこんと甘泉が湧き出た事を記念した碑で、唐の「三大家」のひとり、欧陽詢(おうようじゅん)の手によるものです。古くから楷書の手本として珍重されましたが、長年の風化で損傷が激しく、この「犬養本」は損傷を補い、文章を完備したもの。

「楷書」というと「きっちり、まじめ」なイメージだったのですが、この作品の中には思わず背筋が伸びるような凛々しさの中に繊細さ、柔らかさが感じられます。

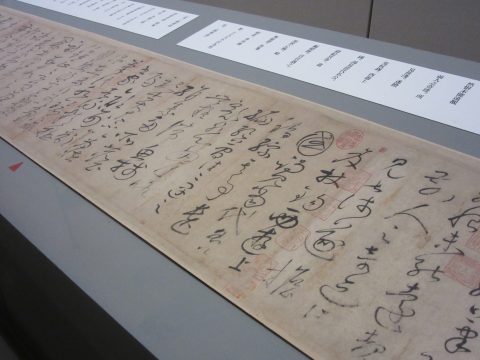

自叙帖(じじょじょう) 懐素筆

唐時代・大暦12年(777) 台北 國立故宮博物院蔵

こちらの作品は日本初公開。顔真卿と知り合い、草書の真髄を得て開眼した懐素は「狂草」と呼ばれる変幻自在の筆運びを得意としました。懐素は酒を飲んで筆を取り、寺院の壁や食器、着物などに手当たり次第に書いたために現存する作品があまりないそうです。こちらの自叙帖はその貴重な作例のひとつ。

筆が進むほどその書体は乱れに乱れ、ついには一行に一文字という破天荒さを見せる懐素の書。しかし、どれだけ奔放でも、破綻はしない。絶妙な匙加減で書かれていることは素人目にも伝わってきます。大酒飲みの天才、懐素・・・会ってみたいような、みたくないような(笑)

祭姪文稿 顔真卿筆

唐時代・乾元元年(758) 台北 國立故宮博物院蔵

こちらも日本初公開。今回、「奇跡の来日」を果たした作品です。

一世を風靡した王羲之の書法が衰退したのち、その強力な感情表現で表舞台へと躍り出た顔真卿。ここには、その面目躍如ともいえる圧倒的な情感、激情が綴られています。

755年に勃発した「安史の乱」。顔真卿は義兵をあげて乱の平定に大きく貢献しましたが、従兄の顔杲卿とその末子の顔季明は乱の犠牲となってしまいます。「祭姪文稿」とは、顔真卿が亡き顔季明を供養した文章の草稿のこと。

はじめは平静だった書体も、想いを綴るうちに感情は昂り、筆先は縦横に乱れ、紙面は義憤と悲痛に満ちています。最後は、涙で目がかすんでいたのかもしれませんね・・・。

「ここまでくると、形を越えて顔真卿の激情、オーラのようなものを感じる」

とは、今回展示解説をしてくださった富田淳氏(東京国立博物館 学芸企画部長)の言。本作は滅多に国外に貸し出しされず、国内においても数年に一度しか展観されない名品中の名品とのこと。ぜひ直接その目で、全身で、顔真卿の熱情を感じてみてください!

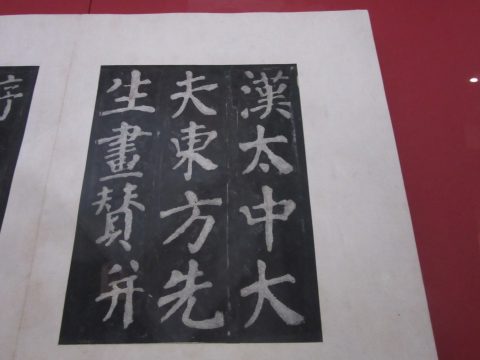

東方朔画賛碑 顔真卿筆 唐時代・天宝13年(754) 東京・三井記念美術館蔵

「書、心画也」と揚子雲(紀元前53~紀元18年)は言ったとされています。

王義之らが登場するより昔から、書は単なる情報伝達の手段ではなかった。人と人が心や想いを通わせる、そのための手段なのだと看破されていたのです。

人間の悲嘆や叫喚、さまざまな感情が生々しく刻まれた顔真卿の書。ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか?

開催概要

| 展覧会名 | 特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」 |

| 会 期 | 2019年1月16日(水) ~2月24日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし、2月11日(月・祝)は開館、翌12日(火)は休館) |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館(上野公園) |

| 観覧料 | 一般1600円(1300円)、大学生1200円(900円)、高校生900円(600円)

中学生以下無料 ※ ( )内は20名以上の団体料金 ※ 障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料 |

| 公式サイト | https://ganshinkei.jp/ |