国立歴史民俗博物館の紹介をする久留米浩館長

上野から電車で約一時間の千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館(以下、歴博)。国立の歴史系博物館としては、唯一「現代」まで展示をしており、大学などの研究者と共同で歴史学・考古学・民俗学をはじめとする隣接諸科学との学際的・国際的な研究を進めていることから、展示を通して最新の研究成果に触れることができます。

その歴博の総合展示で「先史・古代」をテーマとする第1展示室が2019年3月19日(火)にリニューアルオープンします。

ココシル編集部は都内で開催された記者発表会に参加しましたので、新しくなった第1展示室の様子をお伝えします。

歴博では、土器についているススや煮焦げから、炭素を高精度の「AMSー炭素14年代測定」という方法により分析し、その結果、縄文時代は従来の定説より約3500年、弥生時代は約500年早く始まっていたことが明らかになりました。この新しい先史時代の年代観に基づき、今回の展示のリニューアルは実施されました。

リニューアル後の第1展示室は6つの大テーマと2つの副室テーマから構成されます。

Ⅰ 最終氷河に生きた人々

約260万年前から現在まで続く氷河時代のなかで、地球が最も寒かったのが最終氷期(約11万~1万2千年前)。ホモ・サピエンスは約3万7千年前に日本列島にやってきました。

約1万2千年前からはじまる後氷期とは全く異なる環境のなかで、当時の人々は移動性の高い狩猟採集生活を営んでいました。最終氷期に生きた日本列島の後期旧石器時代(約3万7千~1万6千年前)の人々の様子を見ていきます。

リニューアルにともない、これまでになかった旧石器時代の大きなコーナーが新設されました。列島に最初に住み始めた旧石器時代人とその生活、環境を実物大のナウマンゾウ模型、石器製作や皮なめし風景などの生態復元模型を用いて展示します。

国立歴史民俗博物館 総合展示第1展示室「先史・古代」2019年1月現在展示風景

Ⅰ最終氷期に生きた人々 石槍をつくる技

日本最古の土器や土偶の出現にも焦点を当てています。

日本最古の土偶(複製)

左:三重県粥見井尻遺跡出土〔原品:三重県埋蔵文化財センター〕

右:滋賀県相谷熊原遺跡出土〔原品:滋賀県教育委員会〕

国立歴史民俗博物館蔵

Ⅱ 多様な縄文列島

約1万1千年前の縄文時代早期から、九州北部で水田稲作が始まる約3千年前までの日本列島では、共通性を持ちながらも各地の環境に適応した多様な社会や精神文化が営まれていました。

国立歴史民俗博物館 総合展示第1展示室「先史・古代」2019年1月現在展示風景

Ⅱ多様な縄文列島 縄文人のすがた・かたち

本格的な定住生活を始め、狩猟・採集・漁労・栽培を行いながら世界史的にもユニークな文化を残した人々の生活を見ていきます。

縄文中期の土器

左2点:山梨県柳田遺跡出土

右2点:北関東出土

国立歴史民俗博物館蔵

100体もの遺体を埋葬した墓の実大模型も展示しています。

国立歴史民俗博物館 総合展示第1展示室「先史・古代」2019年1月現在展示風景

Ⅱ多様な縄文列島 多数合葬・複葬例 茨城県中妻貝塚

Ⅲ 水田稲作のはじまり

紀元前10世紀頃、九州北部で本格的に始まった水田稲作は、ゆっくりと日本列島に広がり、約600年後には水田稲作を受け入れる地域と受け入れない地域に大きく分かれました。

国立歴史民俗博物館 総合展示第1展示室「先史・古代」2019年1月現在展示風景

Ⅲ水田稲作のはじまり 高床倉庫

同時に金属器も現れ、九州北部の人々は青銅器や鉄器の原料を求めて海を渡り始めるとともに、青銅器を用いた祭りを行うようになりました。

浅鉢(複製) 福岡県橋本一丁田遺跡出土 〔原品:福岡市埋蔵文化財センター〕

国立歴史民俗博物館蔵

水田稲作が500年早く始まることで大きく変わった紀元前10世紀から紀元前3世紀までの、約700年に渡る歴史を見ていきます。

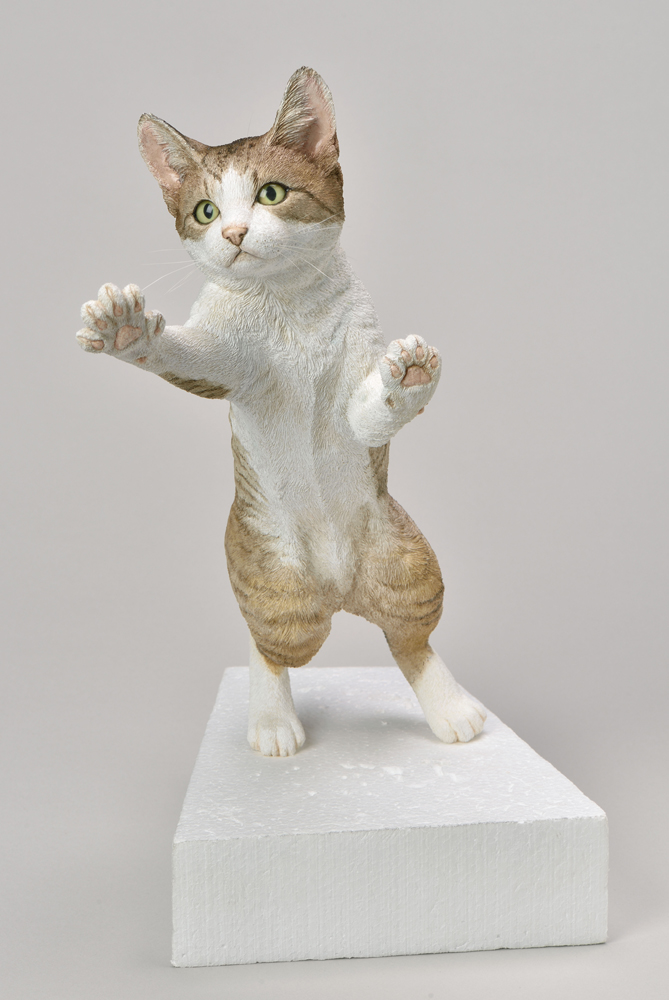

弥生時代の仔ネコ(復元)

国立歴史民俗博物館蔵

Ⅳ 倭の登場

紀元前1世紀頃、倭人は漢王朝を中心とした東アジアに登場しました。新たな対外交渉の始まる1・2世紀後期には、倭人の世界も大きく変化しました。地域のまとまりがより明確になり、地域を超えた交流も盛んになります。中国大陸と朝鮮半島、日本列島の各地に目を向け、互いの結びつきを眺めることができます。

漢代各種印(金・銀・銅)(模造)

国立歴史民俗博物館蔵

Ⅴ 倭の前方後円墳と東アジア

3世紀に入ると、各地の有力者たちは、中国や朝鮮半島との交流や競合のなか、連合して倭王を立てました。倭王を頂点とする有力者(王)の地位や勢力は、前方後円墳を代表とする古墳の規模や内容に反映されました。

その北や南には、独自の社会や秩序が広がっていました。窯業、鉄の加工や生産、馬の利用など、新たに伝わった技術や文化の広がりとともに、各地で展開した人々の暮らしや王の姿を浮き彫りにしています。

鉄製冑 熊本県マロ塚古墳出土

国立歴史民俗博物館蔵

Ⅴ 古代国家と列島世界

7世紀以降、列島世界では、中国から取り入れた律令をもとに新たな国家形成が進み、畿内を中心とした古代国家「日本」が誕生しました。大陸や半島から伝わった先進の文物や技術は、列島世界の文化に大きな影響を与えました。

一方、列島の各地では、多様な環境に合わせた様々な特徴を持つ地域社会が形成されました。とくに古代国家の東と西では、その影響を受けつつも、独特な文化が展開し、列島世界を変質させる原動力となりました。

副室1:沖ノ島

沖ノ島は九州と朝鮮半島の間に位置し、古代には航海安全を祈る神まつりの場でした。

沖ノ島(撮影:今城秀和 提供:「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会)

その時期は4~9世紀、500年もの長きにわたります。この副室では、今でも「神宿る島」として信仰の対象となっている沖ノ島で、どのようなまつりが行われてきたのかを展示します。また、東アジアとの交流の歴史も紹介します。

副室2:正倉院文庫

奈良県の東大寺正倉院に伝えられた正倉院文書は、現存する奈良時代(8世紀)の古文書群として、とても貴重な歴史資料です。これらを活用して、律令官人制と呼ばれる古代的な役人制度や、ハンコを押した紙や木簡を使用した文書のやりとりについて示します。さらに正倉院文書の「オモテ」(公文書)と「ウラ」(写経所文書)の世界を展示します。

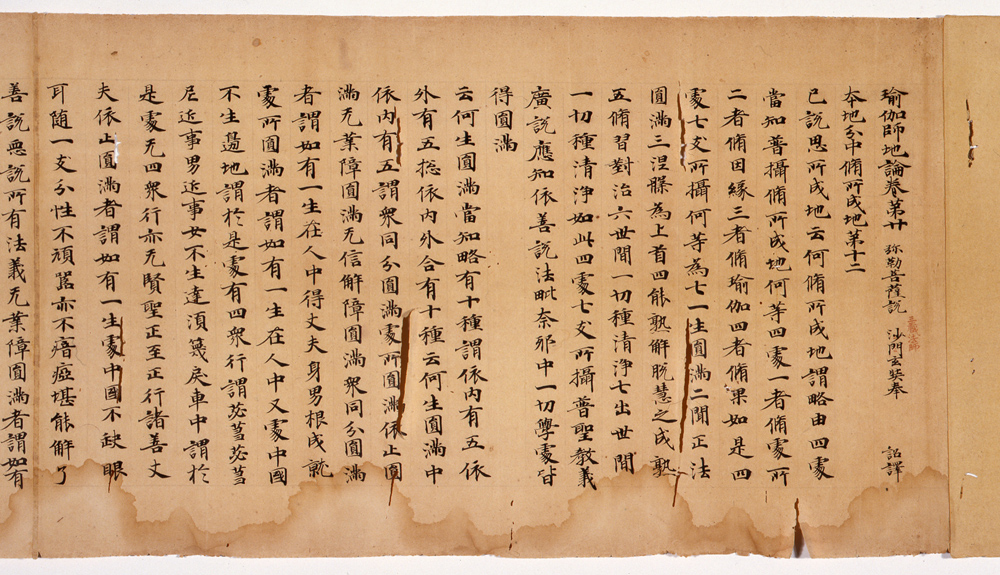

「瑜伽師地論 巻第二十(天平十二年五月一日経)」

国立歴史民俗博物館蔵

歴博ならではの最先端研究により大きく変化した「先史・古代」の年代観に基づき、展示内容も一新されました。歴博の総合展示では3月19日にリニューアルオープンする第1展示室のみならず、中世、近代を通って現代までの人々の暮らしの様子が様々な展示によって紹介されているので、お休みの日には佐倉市まで足を延ばしてゆっくり観覧されてはいかがでしょうか。

国立歴史民俗博物館 ご利用案内

| 博物館 開館時間 |

3月~9月 9:30~17:00(入館は16:30まで) 10月~2月 9:30~16:30(入館は16:00まで) |

| 総合展示 入館料 |

一般:個人600円 団体350円 大学生:個人250円 団体200円 高校生以下:無料 |

| 企画展示 入館料 |

一般:個人830円 団体560円 大学生:個人450円 団体250円 高校生以下:無料 |

| くらしの植物苑 開苑時間 |

9:30~16:30(入苑は16:00まで) |

| くらしの植物苑 入苑料 |

個人:100円 団体50円 高校生以下:無料 |

| 休館・休苑日 | 毎週月曜日(ただし休館となる日が祝日にあたるときは開館し、翌日を休館日とする)。年末年始(12月27日~1月4日) |

| 住所 | 千葉県佐倉市城内町117番地 | TEL | 03-5777-8600(ハローダイヤル) |

| 公式HP | https://www.rekihaku.ac.jp/ |