2019年11月2日(土)から2020年2月24日(月・祝)にかけて国立科学博物館で特別展「ミイラ 永遠の命を求めて」が開催されています。メディア向け内覧会に参加してきましたので、今回はその様子をお伝えします!

国内最大級!ミイラを「科学する」展覧会

世界各地から貴重なミイラが集う

約5200年前の子どものミイラを、精巧なCGとともに展示

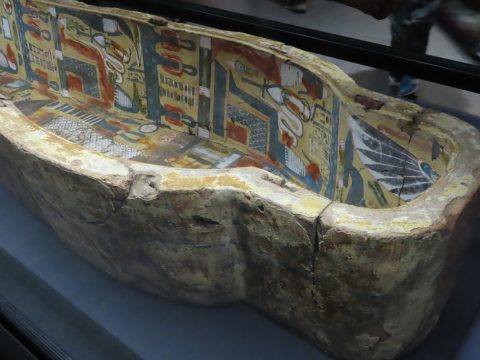

ミイラを収める棺も見どころのひとつ。エジプトの神々が鮮やかな彩色で描かれている

ネコのミイラ。ネコはエジプトでは愛の女神バステトの化身であり、尊重されていた

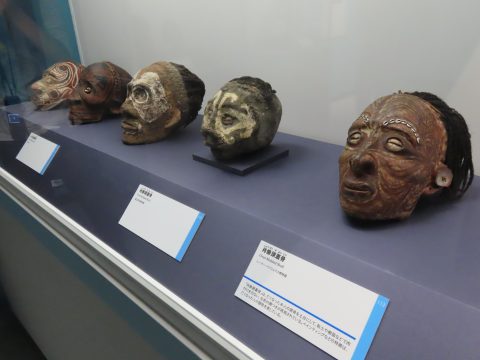

オセアニアの「肖像頭蓋骨」。頭蓋に粘土や樹脂で肉付けを行い、生前の顔を再現

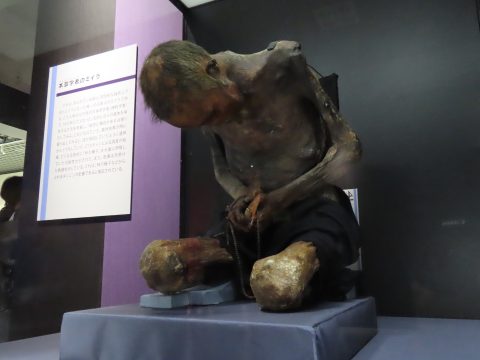

珍しい日本のミイラも展示。こちらは江戸時代の兄弟ミイラ

「怖い」「気持ち悪い」・・・。ミイラを見て、思わず顔をしかめてしまう人もいるかもしれません。

しかし、少なくともこの記事を読んでいる人の多くはミイラに対してある種の興味、好き嫌いを超えた、根源的な「好奇心」を抱いているのではないでしょうか?

なぜ、人はミイラをつくったのか?そこには、当時生きていた人々を取り巻く環境や死生観、宗教観との深い関わりがあります。

ミイラはその希少性から長らく学術的な関心が向けられることはありませんでしたが、昨今の科学技術によって引き出すことのできる情報が飛躍的に増え、あらためてミイラの再調査や保存方法の開発などが行われています。

本展覧会では、世界各地のミイラとその背景にあるさまざまな文化や死生観、そして科学的に明らかになったミイラの実像を解説。南米、エジプト、オセアニア、日本・・・世界各地から集まった43体のミイラを通じ、人類がもつ多様な死生観と身体観を紹介しています。

世界中のミイラが“カハク”に集う!

《腕を交差している男性のミイラ》エジプト、出土地詳細不明 紀元前410年-紀元前250年頃

生殖器を取り付けられたミイラ?!

ギルシャ人やローマ人が支配したグレコ・ローマン時代。エジプト古来の宗教が異端とされた後も、より簡易な方法でミイラづくりは続けられていたそうです。こちらは「新王国時代」以降の傾向である腕を交差させたポーズが特徴的な男性のミイラ。保存状態が良く、間近で見ると顔の表情にも生々しさが感じられます。

CTスキャンの調査によると、このミイラは35-40歳の男性。脳は鼻から取り除かれ、内臓は左脇腹を切開して取り出され、体内にはリネンやナトロンを入れた袋などが詰められています。特徴的なのはリネンでつくられた男性生殖器が取り付けられている点で、これはオシリス神の神話にもとづいており、再生や復活の観念に関係しているそうです。

《ウェーメリンゲン》オランダ ドレンテ州 ブールタング湿原 紀元前40年-後50年頃

日本初公開!謎に包まれた二人のミイラ

ヨーロッパの文化には遺体をミイラとして保存する風習はほとんどなく、発見されたミイラの大部分は「自然ミイラ」(人工的な加工を施さず、自然条件によって遺体がミイラになったもの)。こちらは1904年、オランダのブールタング湿原で発見された2体の湿地遺体です。

手を取り合っているようにも思える二人のミイラ。極限状態の中、二人で身を寄せ合ったまま亡くなったカップルなのかも・・・と想像が湧いてきますが、実は二人とも男性であることが判明。残念ながらDNAの保存状態が悪いため二人の関係の解明には至らなかったようで、今なお多くの謎に包まれています。

《本草学者のミイラ》日本 1832年頃

自らを「実験台」にした本草学者

容貌、体型、皮膚の質感まで生前の生々しい面影をとどめる日本人のミイラ。この人物は江戸時代の本草学者(現代の博物学・薬学)で、自らの研究成果を確かめるために、自分の遺体を保存する方法を考案し、「後世に機会があれば掘り出してみよ」と言い伝えていたそうです。いわば、学問的な探究心から自らの意志でミイラになった(!)ということですね。

皮膚が赤茶けた色をしていますが、これは亡くなる直前に「柿の種子」を大量に摂取していた可能性が判明したため、柿の種子に含まれるタンニンの影響ではないかということ。果たして、彼はどんな方法で自分をミイラ化することに成功したのか?残念ながら、その具体的な方法については伝えられていません。

スペシャルサポーターのビートたけしさんも登場!

また、内覧会には本展のスペシャルサポーターであるビートたけしさんも登場。学芸員と一緒に展示会場を見学したたけしさんは

「ミイラになると言ってミイラになった人(本草学者のミイラ)を見て震え上がった。すごい精神世界だよ。相変わらず人間は『神の存在』とか言ってるけど、(死後の世界は)人間にとっては未知で、ないがしろにできないものなんだよね」

と、古の時代の手がかりを残すミイラの文化的価値について熱弁。さらに過去にミイラを燃やす時代があったことについて言及し、早めに文化遺産を大切にするような教育を普及させることの重要性について訴え、

「やっぱり子どもたちに見てほしいね。何かに興味を持って『もっと知りたい』と思うのは大切なこと。今の時代はGoogleなどの検索があるけど、実物を見るのはやはり写真とは違う。妙な歯車があるよ」

と、本展開催の意義について語ってくださいました。

最新科学によって明らかになったミイラの実像。ミイラは私たちに過去を生きた人間たちの文化や歴史、そしてさまざまな「想い」を伝えてくれる、いわば「過去からの旅人」です。

「ミイラ 永遠の命を求めて」は2020年2月24日(月・祝)までの開催。ぜひ会場に足を運んで、あらゆる時代、あらゆる地域から集まったミイラが語りかける言葉に、耳を傾けてみてください。

開催概要

| 展覧会名 | 特別展「ミイラ 永遠の命を求めて」 |

| 会 期 | 2019年11月2日(土)から2020年2月24日(月・祝) 午前9時〜午後5時(金曜・土曜は午後8時まで) 11月3日(日・祝)午後8時まで 11月4日(月・休)午後6時まで ※入場は各閉館時刻の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) および12月28日(土)〜1月1日(水・祝) ただし2月17日(月)は開館 ※開館時間や休館日等は変更になる場合があります。 |

| 会場 | 国立科学博物館 |

| 観覧料 | 一般・大学生 前売 1,500円 当日 1,700円 団体 前売 500円 当日600円 ・未就学児は無料。障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料。 ・本展では金曜・土曜限定ペア得ナイト券は販売いたしません。 ・本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展(地球館・日本館)もご覧頂けます。 |

| 公式サイト | http://www.tbs.co.jp/miira2019/ |