東京・上野にある国立科学博物館では、2021年4月20日(火)から6月20日(日)までの期間、ご生誕120年記念企画展「昭和天皇の生物学ご研究」が開催中です。

このたび開催に先立って行われた報道内覧会に参加してきましたので、会場の様子をレポートします。

※企画展会場内は全面撮影禁止です。記事に掲載している写真は報道向け内覧会で特別な許可のもと撮影したものです。

昭和天皇の存在を身近に感じる企画展

ご幼少のころから生物を研究することに興味をもたれ、多忙なご公務の合間に変形菌類、植物、ヒドロ虫類など、生涯にわたり生物学の研究を続けられた昭和天皇(1901-1989年)。

昭和天皇が生物学者であられたことは、いま40代以上の方であれば多くがご存じのことでしょう。標本収集などによって残されたコレクションが総数6万点を超えることだけでも、生物学にかけられた情熱をうかがい知ることができます。

しかし、時は令和。昭和天皇の崩御からすでに30年以上の歳月が経ち、その存在を遠くに感じる世代も増えてきました。

若い世代をはじめ、多くの人々に日本の生物学発展に貢献された昭和天皇のご研究をあらためて振り返り、親しんでほしい――そんな思いから、昭和天皇の標本コレクションの多くが移管されている国立科学博物館が、生誕120年という節目の年に企画したのが本展。

昭和天皇の生物学者としてのお姿を、貴重なコレクションや資料展示を通じて紹介しています。

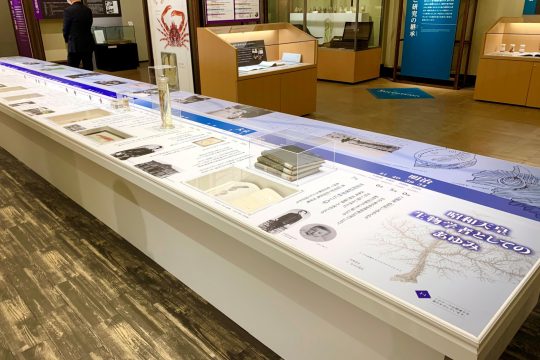

会場の様子

展示風景

展示風景

展示風景

昭和天皇ご使用の顕微鏡やプレパラートボックス

会場となったのは国立科学博物館 日本館1Fの企画展示室。昭和天皇の生物学にまつわる出来事を軸とした年表パネルを中央に、ぐるりと

「1. 生物学ご研究史」

「2. ライフワーク研究」

「3. 国内外の研究者との交流」

「4. 生物学へのご貢献」

「5. 生物学ご研究の継承」

というテーマごとの展示コーナーが並んでいました。

紹介されていたのは主に、ご収集標本、ご著書、研究者との交流を示す資料、研究を委託された他の研究者による研究成果など。

当時はまだ分類学研究の進んでいない生物が多かったという背景があるものの、昭和天皇のご採集標本にもとづき研究者たちが発表した新種が、海産動物だけでなんと400種(!)に及んだ、など驚きの情報も盛りだくさんでした。

生物学、なかでも分類学の分野において、いかに昭和天皇のご研究の影響が大きいか、ご研究が現在ではどのように継承されているのかが俯瞰できる展示内容となっています。

ライフワークとして研究されていた変形菌類やヒドロ虫類の概要は、展示で詳しく解説されています。変形菌類の標本の一部は拡大鏡でじっくりと細部を観察できる仕様。

ヒドロ虫類のご研究成果として、7冊のご報文(論文)と2冊のご著書を出版、そして32種もの新種を発表されたそう。本展には昭和天皇ご自身が新種として発表されたヒドロ虫類「キセルカゴメウミヒドラ」のタイプ標本(写真左)も。

つい先日、昭和天皇のコレクションの中から見つかったと発表があった昆虫標本、688個体のうちの一部も展示。1930年に岡山行幸で献上された、現存するまとまった岡山県産昆虫標本としては最古の貴重なもの。

寄贈品を含む収集標本の一部。ウミガメから皇居で収穫された稲まで実に種類豊富で、あらゆる自然物をコレクションされていたことがわかります。

生物学者・南方熊楠により献上された90点の変形菌類の見事な標本。国立科学博物館の細矢剛先生によれば、昭和天皇はこの標本を大事にされるあまり触れることすらためらわれた一方で、大いに刺激も受けられたとか。

「雑草という草はない。」は本当に昭和天皇が発言された言葉?

さて、ここまでご覧いただいた限りだと、専門的でやや初心者には入りづらい展覧会という印象を受けるかもしれませんが……。この分野に明るくない人(筆者のことです)でも、昭和天皇のお人柄や、生物に対するご興味の深さや熱意がスッと理解できるような資料も多く展示されていましたので、いくつかピックアップしてご紹介します。

調査地点を示す海図とドレッジ(イメージ展示)

多忙なご公務の合間に研究に当たられた昭和天皇は、ご研究を「趣味」と呼ばれることもあったようですが、その実態は「趣味」という言葉のイメージを吹き飛ばす本格的なもの。

ときには葉山御用邸の沖合からご採集船を出され、上の写真にあるようなドレッジ(採取器具)でさまざまな海産動物を採集されたとか。これは、自然史博物館クラスの海洋動物調査そのものというから驚きです。

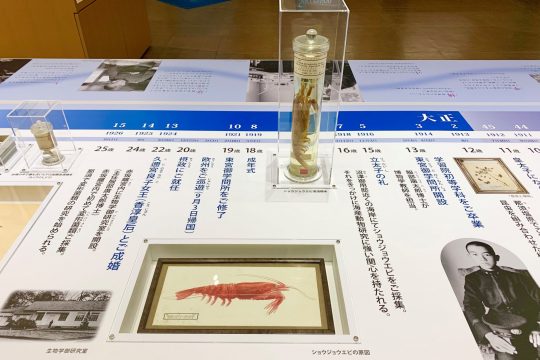

ショウジョウエビの液浸標本と原画

年表パネルに置かれたショウジョウエビの液浸標本は、1918年、当時16歳の昭和天皇が沼津御用邸近くの海岸にて採集されたもの。日本では昭和天皇が最初の発見者となったそうです。

これが海産動物研究に強く関心をもたれるきっかけ、いわばターニングポイントとなりました。ご幼少期より昆虫採集、草花採集、魚捕りを通じて生物に親しまれていたからこそ巡り合われた出来事といえるでしょう。

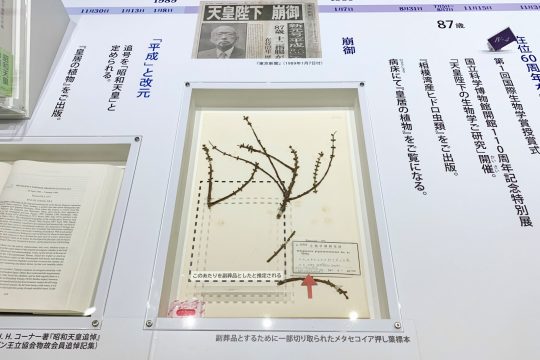

メタセコイアの押し葉標本。左下に切り取られた跡が残っています。

年表パネルにはもう一つ注目してほしい標本があり、それがこちらのメタセコイアの押し葉標本。メタセコイアは昭和天皇の愛された植物で、崩御の際には、標本の一部がお墓の副葬品として埋葬されたそうです。

それが昭和天皇からのご指示だったのか、周囲の方々の心遣いだったのかは分かりませんが、生物学者としての昭和天皇の存在を彩る印象的な逸話であることは間違いありません。

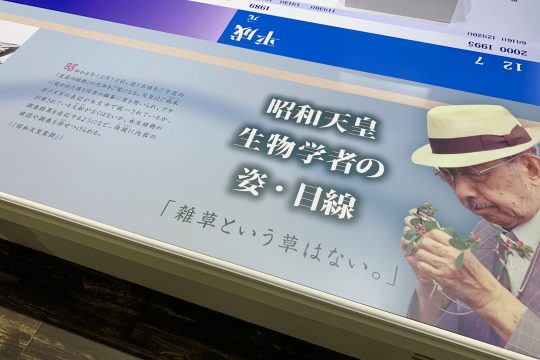

「雑草という草はない。」という有名なお言葉の紹介も。

本当に昭和天皇のご発言か、はたまたフィクションかと筆者が疑問に感じていた「雑草という草はない。」というお言葉も出典つきで紹介されていました。(微妙に細部は違うようですが)

同じような趣旨のご発言が複数あったことはさまざまな資料に残っているそうです。(辻田真佐憲著『天皇のお言葉 明治・大正・昭和・平成』[幻冬舎 2019年]など)ちなみに、この「昭和天皇 生物学者の姿・目線」のパネルでは他にも、昭和天皇が「正一位蛙大明神」の称号を与えられたカエルについてなど、面白いエピソードが取り上げられているため必見です。

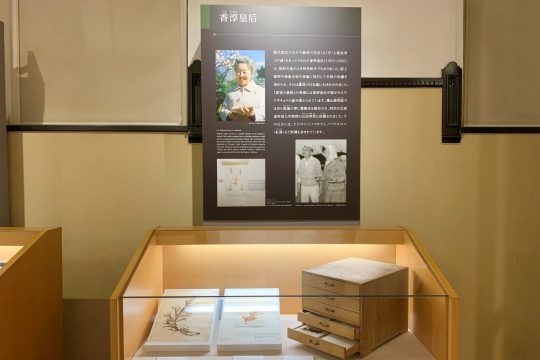

香淳皇后についての展示

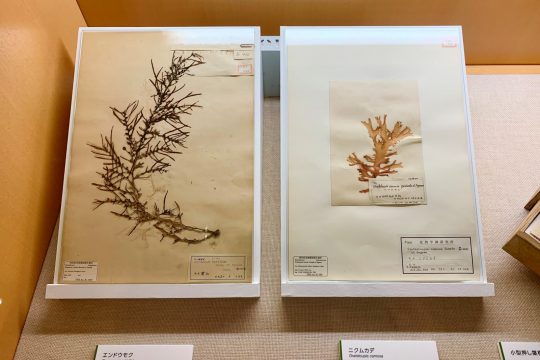

「エンドウモク」(左)「ニクムカデ」(右) 香淳皇后が採集・作製された押し葉標本。

最後に、昭和天皇に連れ添われた香淳皇后についての展示もご紹介しておきます。香淳皇后が昭和天皇のよき研究助手としてご採集の場に同行され、ご自身でも海藻の標本を製作されていたことを知る人は少ないはず。

国立科学博物館の北山太樹先生は、「昭和天皇のご関心は主に底生動物にあったので、ご採集で混入した海藻の多くを皇后に渡されていたのではないでしょうか」と話します。

香淳皇后のコレクションはある段階で昭和天皇のコレクションと統合されたため、現在は両者の区別がはっきりしないものの、海藻標本の大部分は香淳皇后のものと推定されているそうです。北海道帝国大学の教授に同定を依頼され、中にはスジベニハノリといった新種も含まれていたとか。

日本画の指導を受けられていた香淳皇后らしく、押し葉標本は美しく仕上げられていますので、こちらの展示もぜひ注目してみてください。

<ご生誕120年記念企画展「昭和天皇の生物学ご研究」概要>

| 会期 | 2021年4月20日(火)~6月20日(日) |

| 会場 | 国立科学博物館 日本館1階 企画展示室 |

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 休館日 | 5月10日(月)、17日(月)、6月14日(月) |

| 入場料 | 一般・大学生630円 (団体510円) (税込) 高校生以下および65歳以上は無料です。 ※常設展示入館料のみでご覧いただけます。 ※入館の際はオンラインによる事前予約が必要です。詳細はこちらから⇒https://www.kahaku.go.jp/news/2020/reservation/ |

| 主催 | 国立科学博物館 |

| 協力 | 宮内庁、栃木県立博物館、日本学術振興会、山階鳥類研究所 |

| 公式ページ | https://www.kahaku.go.jp/event/2021/04showa/ |