黒漆首里那覇港図堆錦螺鈿衝立 (1928年・鹿児島県歴史・美術センター黎明館蔵)

令和4年(2022)、沖縄県は復帰50年を迎える。

かつて沖縄が琉球王国であったころ、アジアの海を舞台に諸国との貿易や外交を繰り広げ、世界の架け橋となることを目指していた。

有名な「万国津梁」という言葉にはそうした琉球の崇高な理想が込められている。

琉球王国がその後歩んだ道のりは平坦なものではなかったが、その土壌で育まれた独自の文化の煌めきは、今なお私たちの心を捉えて離さない。

琉球文化の形成や継承の意義、その美意識に着目する特別展「琉球」が東京国立博物館で幕を開けた。

※本記事の内容は2022年5月2日に行われた報道内覧会時点のものです。すでに展示が終了している作品もありますので、詳細は展覧会公式サイトの出展目録をご確認ください。

今ここに蘇る、琉球王国の技と美。

展示会場(第一会場入口)

会場構成は「万国津梁(ばんこくしんりょう) アジアの架け橋」「王権の誇り 外交と文化」「琉球列島の先史文化」「しまの人びとと祈り」「未来へ」の全5章。会場は第一会場・第二会場に分かれており、それぞれでひとつの展覧会を構成できるほどのボリュームだ。

本展では王国時代の歴史資料・工芸作品、国王尚家に伝わる宝物に加え、考古遺物や民族作品などさまざまな文化財が一堂に会する。また、展覧会の終盤では平成27年より取り組まれてきた琉球王国文化遺産集積・再興事業を紹介し、事業によって復元された文化財を展示する。

過去から未来へと、貴重な琉球文化を次の世代へと手渡していきたいという主催者側の思いが感じられる。

展示会場風景

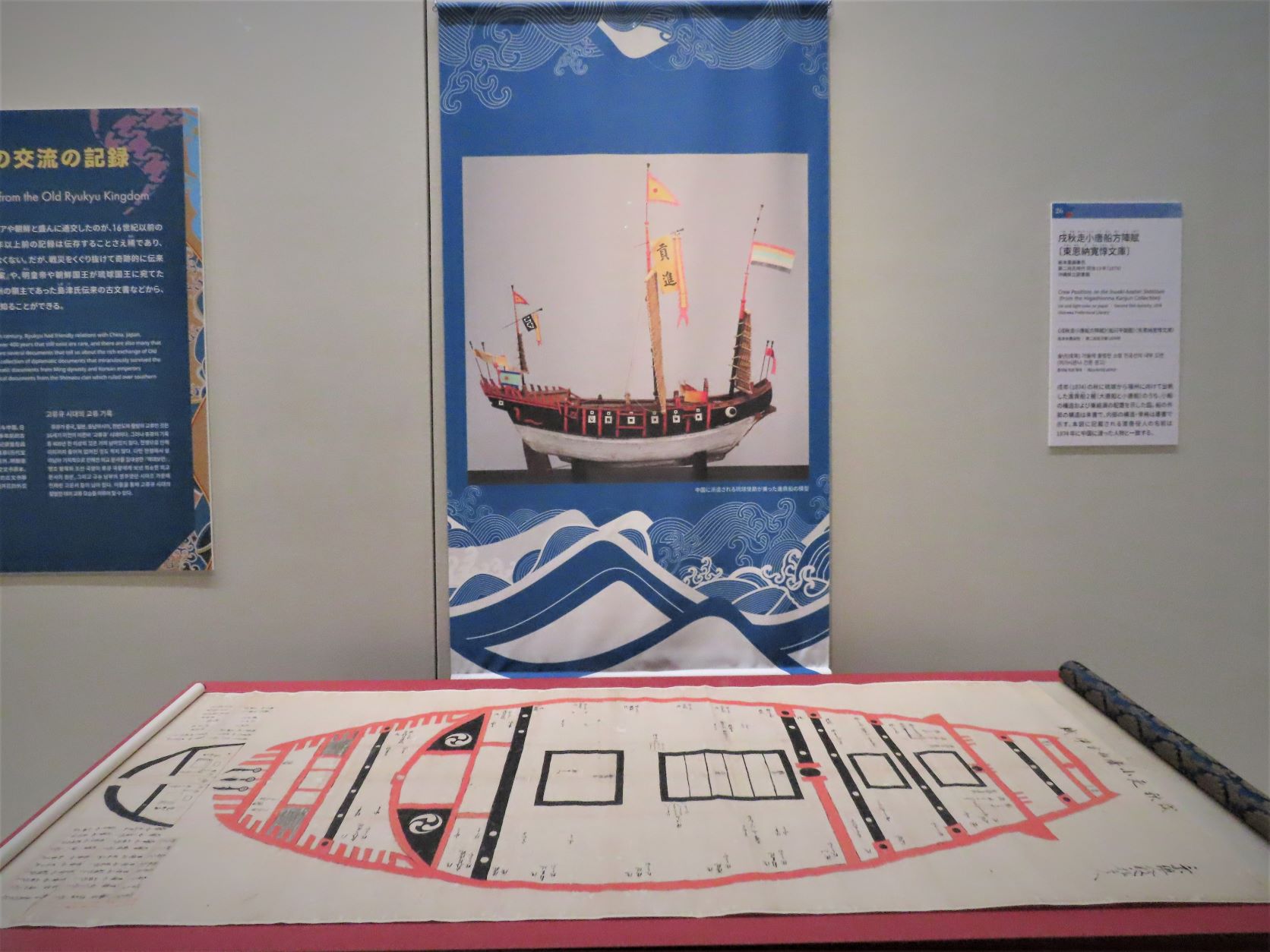

手前《戌秋走小唐船方陣賦〔東恩納寛惇文庫〕》(1874年・沖縄県立図書館蔵)※展示は終了しました

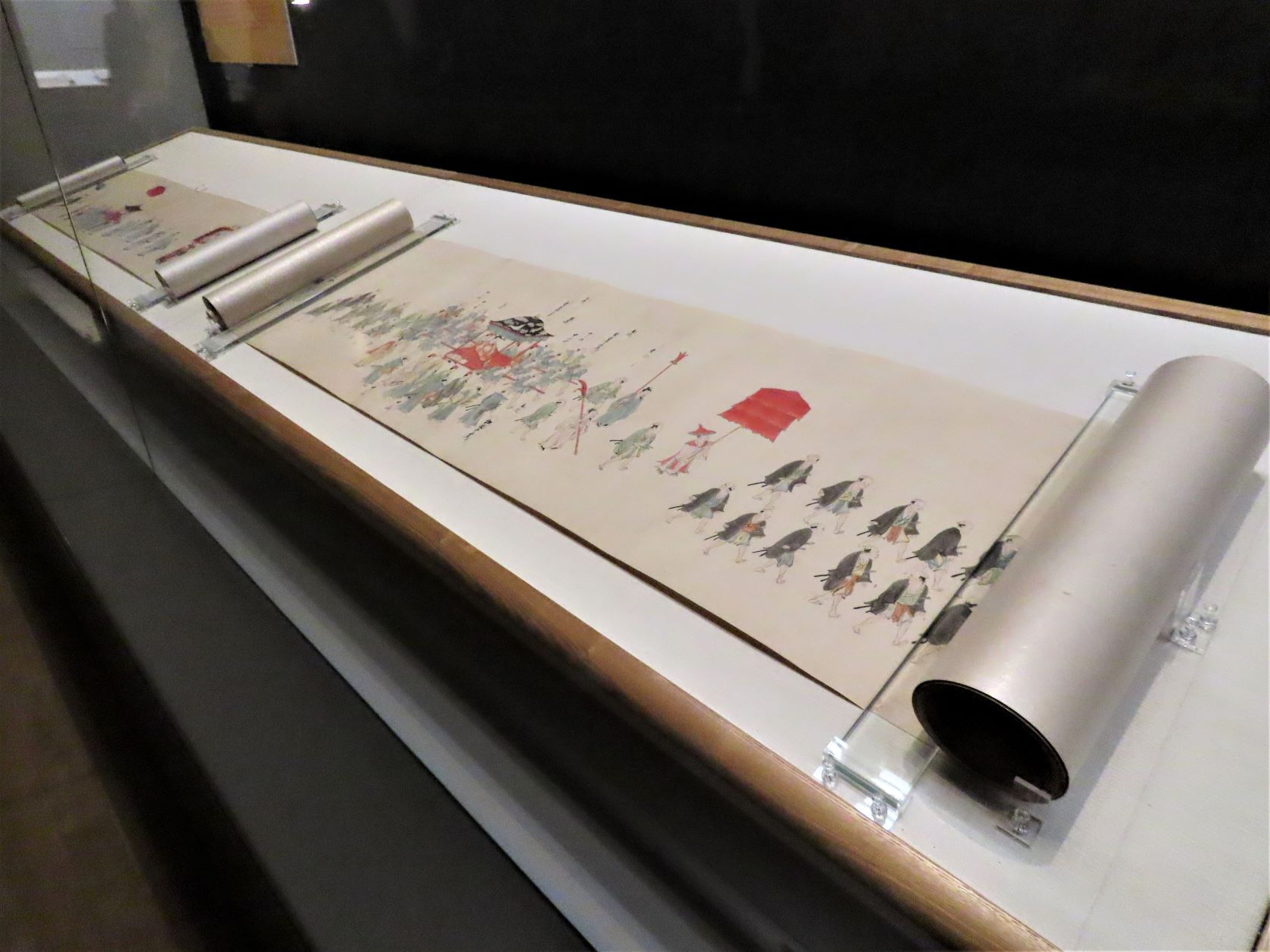

《琉球使節江戸登城行列図》(19世紀・九州国立博物館蔵)※展示は終了しました

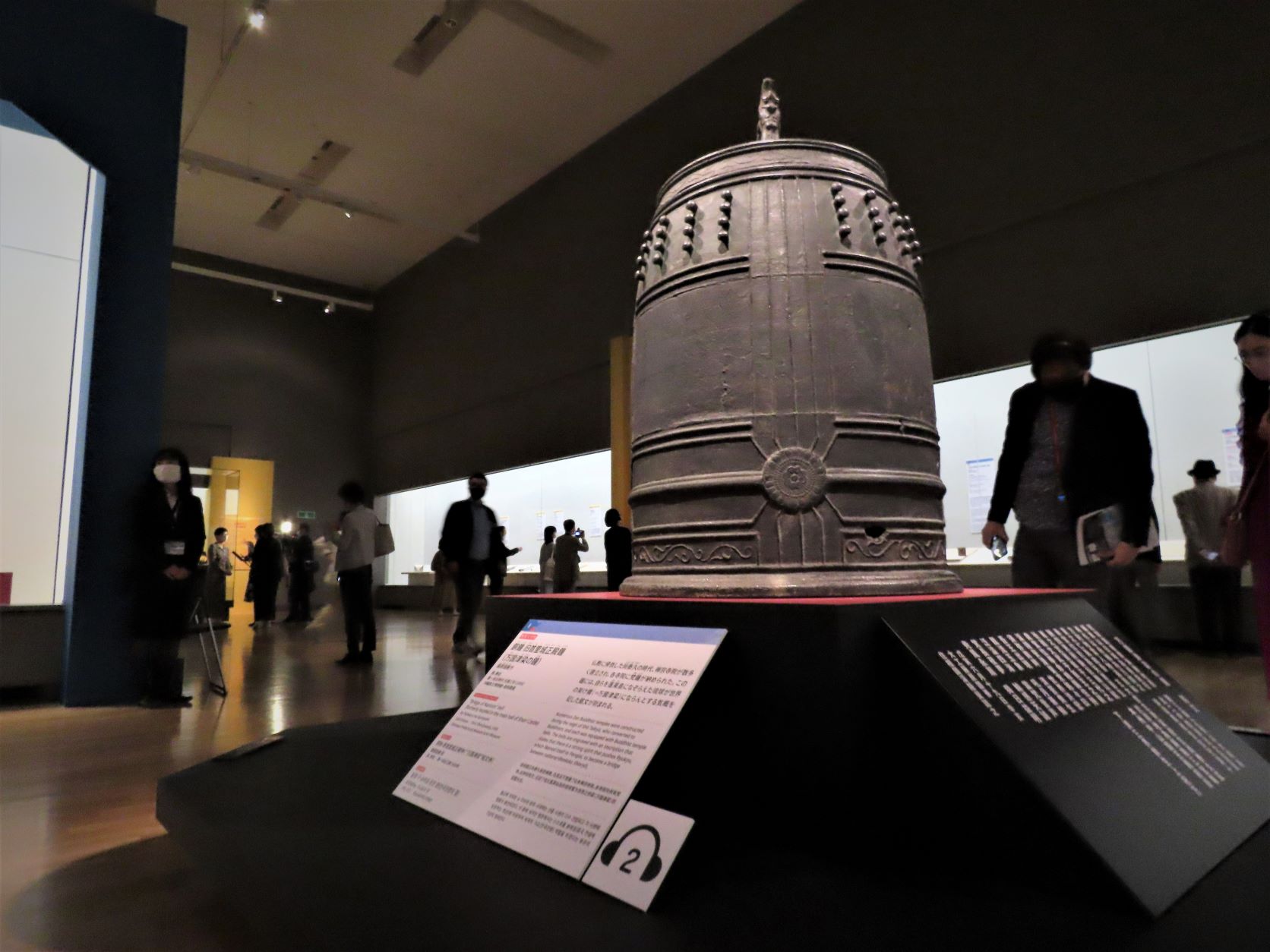

重要文化財《銅鐘 旧首里城正殿鐘》(万国津梁の鐘)藤原国善作 (1458年・沖縄県立博物館・美術館蔵)

第一会場に鎮座する《銅鐘 旧首里城正殿鐘》(万国津梁の鐘)は琉球王国が世界の架け橋ならんとした気概を示した「万国津梁」の言葉が刻まれた梵鐘だ。

15~16世紀、琉球王国は自らアジアの海に雄飛し、各地を結ぶ中継貿易の拠点となって大いに繁栄した。その存在は16世紀にアジアに進出したヨーロッパの国々にも重視され、「琉球」の名は世界に知られるようになる。

現代のグローバリゼーションにも通じる思想だが、人間そのもののスケール、野心の大きさは現代の日本人とは隔絶しているといってもいいだろう。

第一会場ではこうした琉球王国の歩みを辿る貴重な歴史資料の数々が展示されている。

朱漆が鮮やかな足付盆が会場に映える

沖縄県指定文化財《聞得大君御殿雲龍黄金簪》(15~16世紀・沖縄県立博物館・美術館蔵)

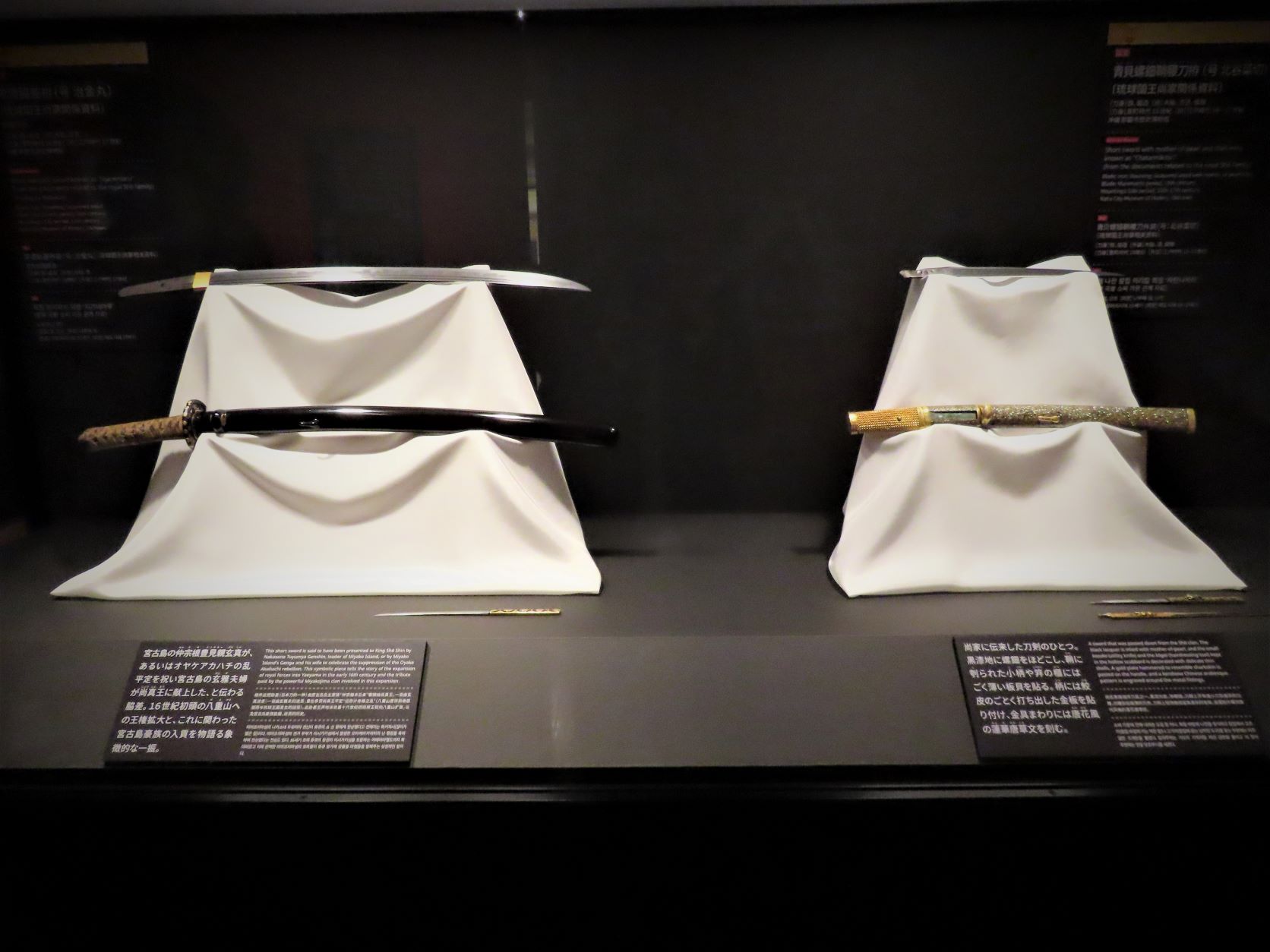

(左)国宝・黒漆脇差拵(号 治金丸)(沖縄・那覇市歴史博物館蔵)(右)国宝・青貝螺鈿鞘腰刀拵(号 北谷菜切)(沖縄・那覇市歴史博物館)※展示は終了しました

会場には名匠・名工の手がけた琉球漆芸、茶器、絵画といった琉球文化の至宝が集う。国宝60件、重要文化財17件、県市指定重要文化財24件と約3分の1が指定文化財であり、琉球・沖縄をテーマにした展覧会では質・量ともに最大規模といえるだろう。

中でも《青貝螺鈿鞘腰刀拵》を含む尚家に伝わる三宝刀の公開は注目を集めている。刀身や装飾の美しさはもちろんだが、大ヒットオンラインゲーム『刀剣乱舞』において三宝刀が取り上げられたこともあり、特に若い世代への訴求力が高まっている。展覧会グッズコーナーでは『刀剣乱舞-ONLINE-』とのコラボ商品も販売されているので、興味のある方はぜひ立ち寄ってみてほしい。

琉球染織の豪華競演 ※展示は終了しました

国宝《玉冠(付簪)》(18~19世紀・沖縄・那覇市歴史博物館蔵)※展示は終了しました

《緋色地波濤桜樹文様紅型木綿衣裳》(19世紀・神奈川・女子美術大学美術館蔵)※展示は終了しました

会場を見回すと、琉球国王の正装をはじめ、中国産の更紗地を用いた衣装や琉球で織られた浮織物など、素材や技法も多種多様な琉球染織が目を引く。ここまで琉球染織が幅広く展示された展覧会は筆者の記憶する限りはなく、非常に貴重な機会だといえるだろう。

《緋色地波濤桜樹文様紅型木綿衣裳》は背中全体に大きく波濤が上がる風景画のようなデザインが特徴的。日本の遠山桜文様と中国の波濤山水文を合わせた意匠の妙は、国際色豊かな琉球文化の特徴を色濃く映し出している。

第4章では「しまの人々の祈り」として、土地に根差した宗教観に注目する

神女が村落祭祀で身につける装身具。中央が《玉ハベル》、右が《玉ダスキ》、左が《玉ガーラ》(ともに東京国立博物館蔵)

沖縄と聞いて多くの人が連想するのが「ノロ」に代表されるような祭祀のイメージではないだろうか。女性が祭祀を司るという特徴は姉妹が兄弟を霊的に守護するという「おなり神信仰」に通じるもので、琉球ではこうした美意識と宗教観を豊かな自然の中で育んできた。

展覧会終盤ではこうした琉球文化の「信仰」という側面に焦点を当て、私たちの胸中に沖縄の人々の祈りの姿を喚起する。そう、今も昔も沖縄は祈りの島なのだ。

模造復元《朱漆巴紋沈金御供飯》 (原資料17~18世紀・沖縄県立博物館・美術館蔵) ※展示は終了しました

朱漆塗が鮮やかな模造復元《朱漆巴紋沈金御供飯》は琉球の王家・王族家の祭祀道具として王府内で使用されていたものを復元した作品。木工、沈金などの漆工技術が結集された琉球漆工史上でも重要な祭器で、琉球王国文化を考えるうえでも貴重な作品とされている。

記事提供:たいとう文化マルシェ

開催概要

《大龍柱》(旧首里城正殿前)(1711年・沖縄県立博物館・美術館蔵

| 会期 | 2022年5月3日(火・祝)~6月26日(日) |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館(上野公園) |

| 開館時間 | 9時30分~17時00分(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料金 | 一般 2,100円 大学生 1,300円 高校生 900円 (注)本展は事前予約不要です。オンラインもしくはご来館時に東京国立博物館正門チケット売り場でチケットをご購入ください。 (注)混雑時は入場をお待ちいただく可能性があります。 (注)中学生以下、障がい者とその介護者1名は無料。入館の際に学生証、障がい者手帳等をご提示ください。 (注)本展観覧券で、ご観覧当日に限り総合文化展もご覧いただけます。ただし、総合文化展の混雑状況によっては、入場をお待ちいただく場合があります。 (注)会期中、一部作品の展示替えを行います。 (注)詳細は展覧会公式サイトチケット情報のページでご確認ください |

| 展覧会公式サイト | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/ryukyu2022/ |

※記事の内容は取材時のものです。最新の情報と異なる場合がありますので、詳細は展覧会公式サイト等でご確認ください。