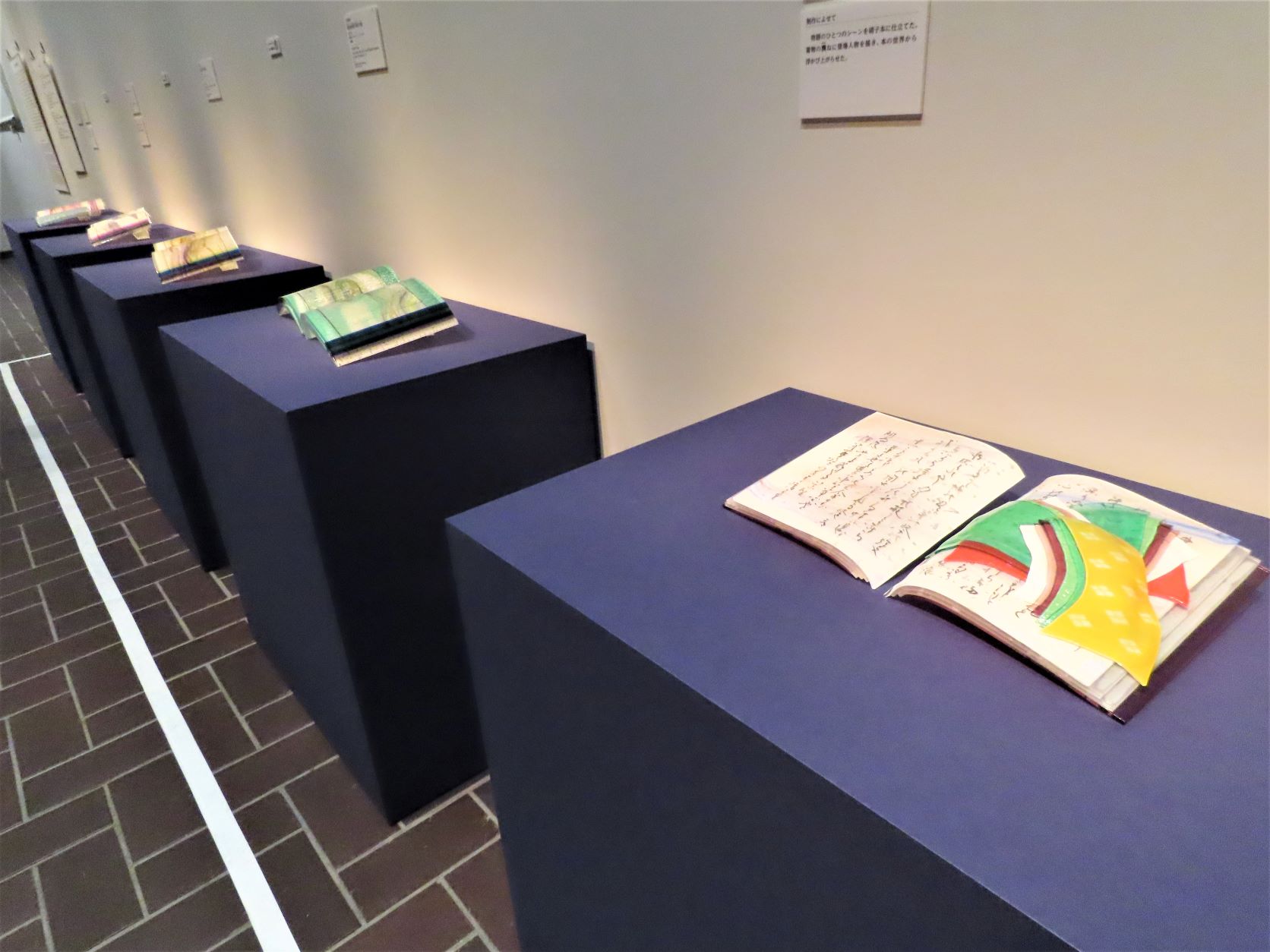

上野アーティストプロジェクト2022「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」会場風景より

1000年の歳月を超えて読み継がれる平安文学の最高傑作『源氏物語』。

多彩なジャンルの表現者が参加する「上野アーティストプロジェクト」の第六弾として「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」が開催されました。

今回は、開催に先立って行われた報道内覧会の模様をレポートします。

守屋多々志 《夕霧「落葉」》1991年 個人蔵

「上野アーティストプロジェクト」は「公募展のふるさと」とも称される東京都美術館の歴史の継承と未来への発展を図るために、2017年より発足されたシリーズです。その第六弾となる本企画は「源氏物語」がテーマ。

源氏物語といえば、平安時代に紫式部によって執筆され、約1000年の間変わらずに読み継がれてきた文学大作です。主人公の光源氏を中心に紡がれる人間模様はもちろん、四季折々の美しい情景が描写され、時代や文化を超えて人びとを魅了してきました。

東京都美術館では、11月19日より絵画・書・染色・ガラス工芸という多彩なジャンルの作家が源氏物語を表現した「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」を開催。源氏物語に刺激を受けた現代作家たちの作品を通じて、物語が紡いできた美意識や魅力を探ろうという試みです。

七人の作家たちが表現する「源氏物語」の世界

鷹野理芳《生々流転Ⅱ~響~54帖・贈答歌「桐壺の巻から夢浮橋の巻」まで》2022年 作家蔵

石踊達哉氏が「花鳥風月」をテーマに手がけた作品群

カラーボールペンによって制作された渡邊裕公氏の人物画。独特の透明感と柔らかさが印象的

ガラス工芸作家である玉田恭子氏の作品。ガラス内部には源氏物語の和歌などが封じ込められ、幻想的な空間を作り出している

「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」の会場はギャラリーA・C。

展示作品のジャンルはガラス工芸、染色、書、絵画と幅広いが、「和歌をよむ」「王朝のみやび」「歴史へのまなざし」といったセクションによって区分けされ、あらためてこれが源氏物語という壮大な「縦糸」によって紡がれた作品であることに気付かされます。

しかし、個々の作家が完全に源氏物語に寄り添っているかといえば、必ずしもそうではありません。むしろ源氏物語というモチーフを題材に、自由に想像の羽根を広げているような印象さえ覚えました。

本展の出品作家は、青木寿恵、石踊達哉、高木厚人、鷹野理芳、玉田恭子、守屋多々志、渡邊裕公(50音順)。

タイトルの「めぐり逢ひける えには深しな」という言葉に示されているように、本展のテーマのひとつは「縁(えに)」です。それは鑑賞者と作品の出会いでもあり、また作家と空間、そして作家同士の出会いでもあるのでしょう。

出展作家紹介

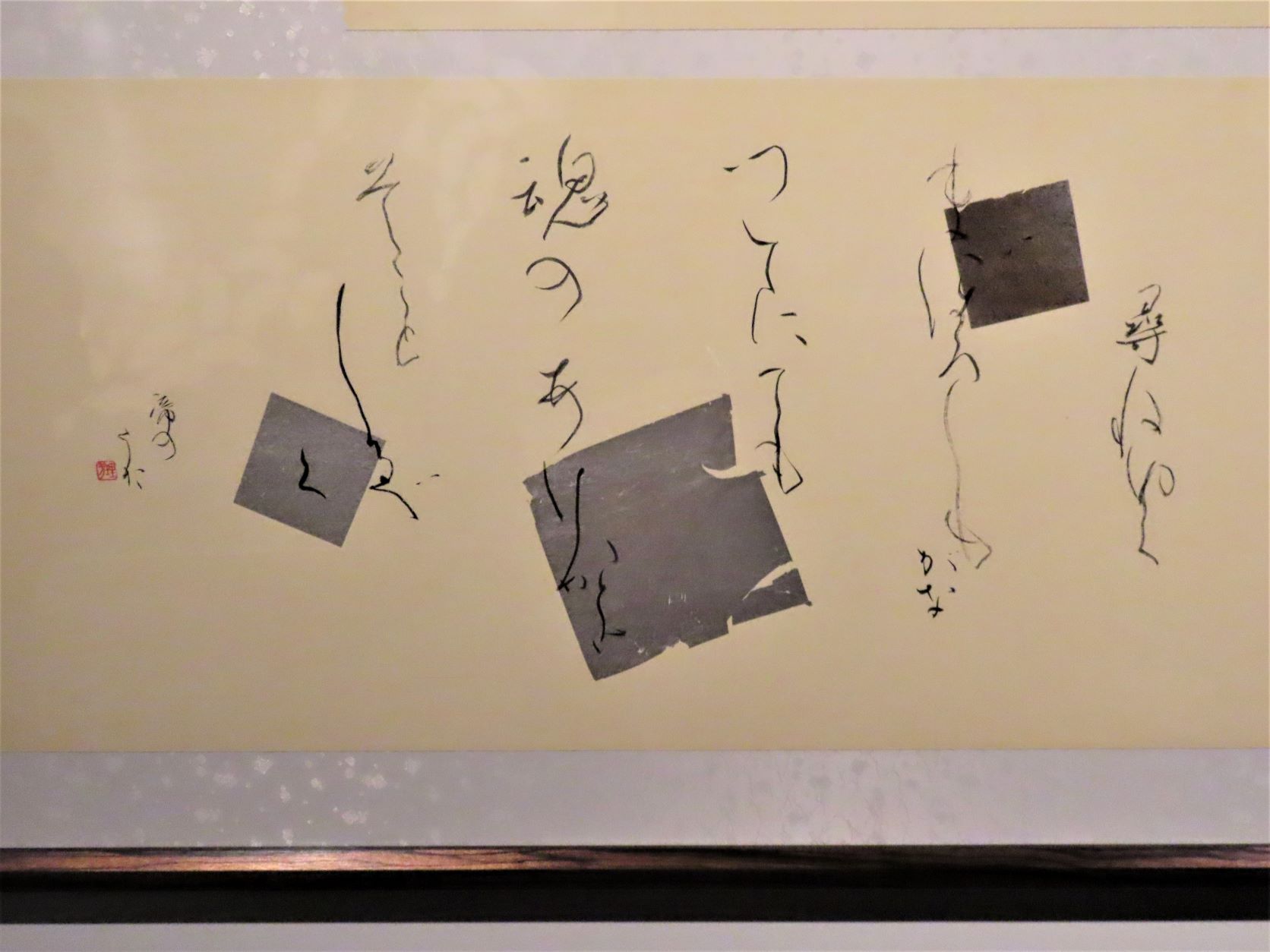

鷹野理芳

Riho Takano

鷹野理芳 《光源氏誕生「桐壺の巻」より》(部分) 2022年 作家蔵

6歳で飯島春敬主宰の春敬書道院に入門。その後、飯島敬芳に師事し、かな書道を学びます。

源氏物語に時を超えても変わらない人の心を見出し、物語の和歌を書き続けているほか、色彩豊かな料紙とともに物語に登場する姫君のイメージを組み合わせるなど、装飾的な作品にも取り組んでいます。

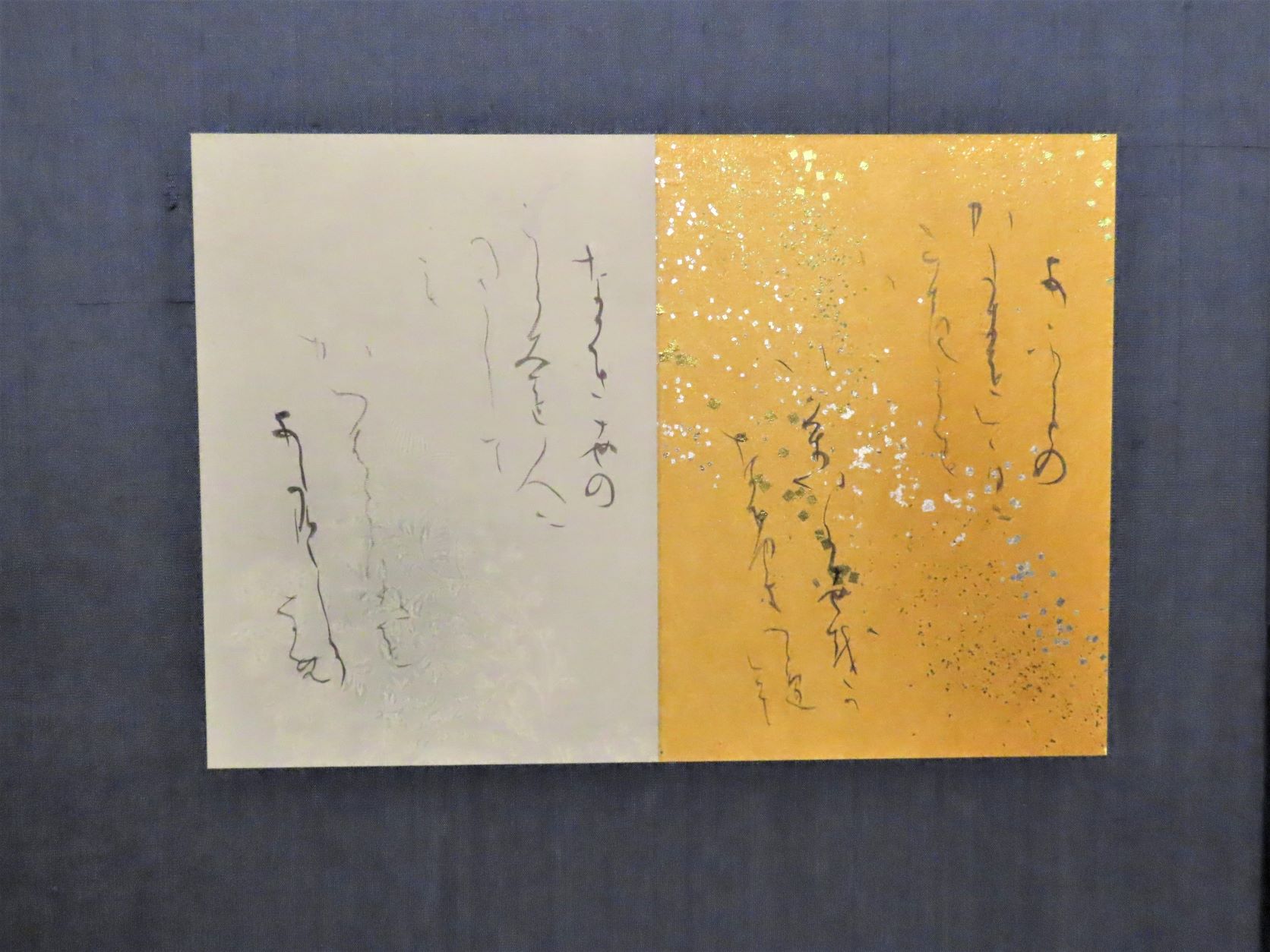

高木厚人

Atsuhito Takagi

高木厚人 《光源氏と藤壺中宮との贈答歌》 (部分) 2022年 作家蔵

千葉県生まれ。京都大学在学中から杉岡華邨に師事し、源氏物語に描かれた美意識こそがかな書道の基本であることを学びます。

現代語訳本や大和和紀の漫画「あさきゆめみし」を通して源氏物語に魅せられ、光源氏とさまざまな女性の間で交わされる贈答歌を手がけています。

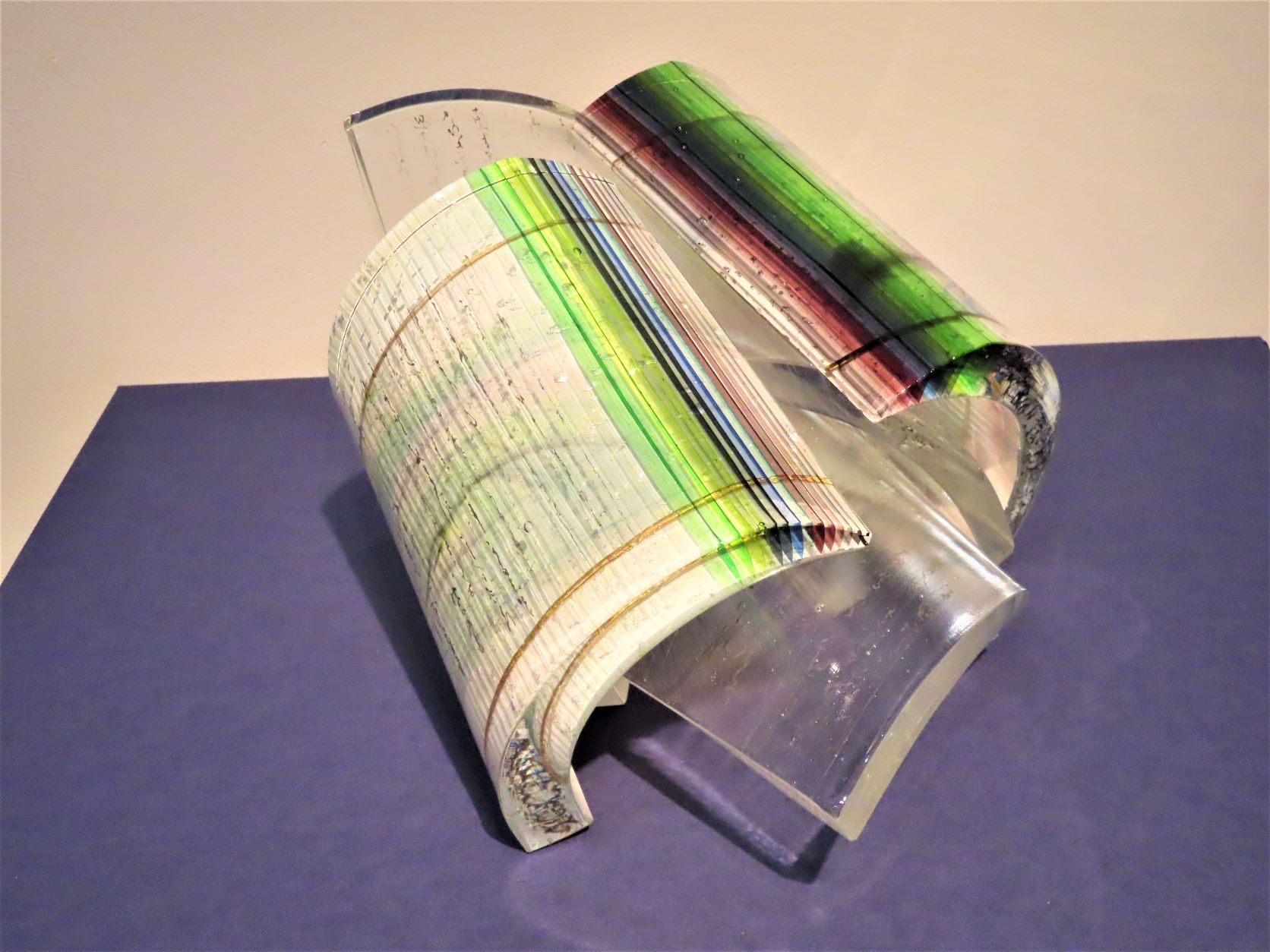

玉田恭子

Kyoko Tamada

玉田恭子《ふみのくら 八雲 ” Yugiri ” 》 2021年 作家蔵

武蔵野美術大学工芸工業デザイン科卒業。Pilchuk Glass School(米国)他、各地のガラスの教育機関や工房を訪ねて研修、ガラスアートを学びます。

宙吹きによって制作された色ガラスや墨流し模様などを電気炉で板状にし、それを何層にも重ねて形作る独自の技法を使用。ガラス内部に源氏物語の和歌などを封じ込めた幻想的な作風で、平安時代の美的理念をあらわす「もののあわれ」を具現化しています。

青木寿恵

Sue Aoki

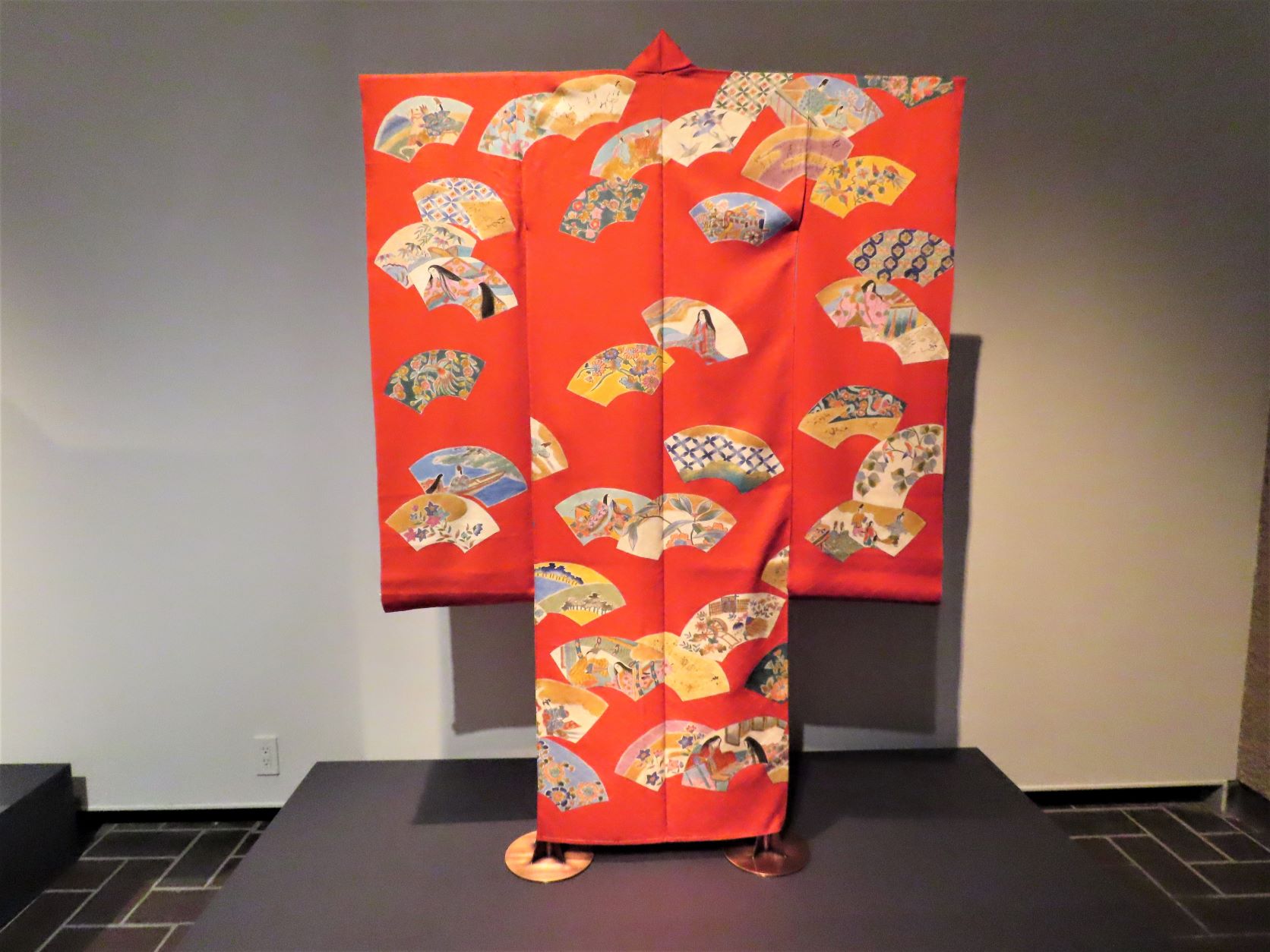

青木寿恵《源氏物語》 1976年頃 寿恵更紗ミュージアム蔵

1926年(大正15)大阪府枚方市生まれ。ローケツ染めを生業とする傍ら、1965年より手描き更紗の研究をはじめ、東京銀座和光ホールをはじめ全国で個展開催。

自然の生命力から得た感動に基づき自由な感性で作品を制作しており、更紗に代表されるエキゾチックな文様だけでなく、源氏物語を題材にした独創的な王朝の世界も描いています。

石踊達哉

Tatsuya Ishiodori

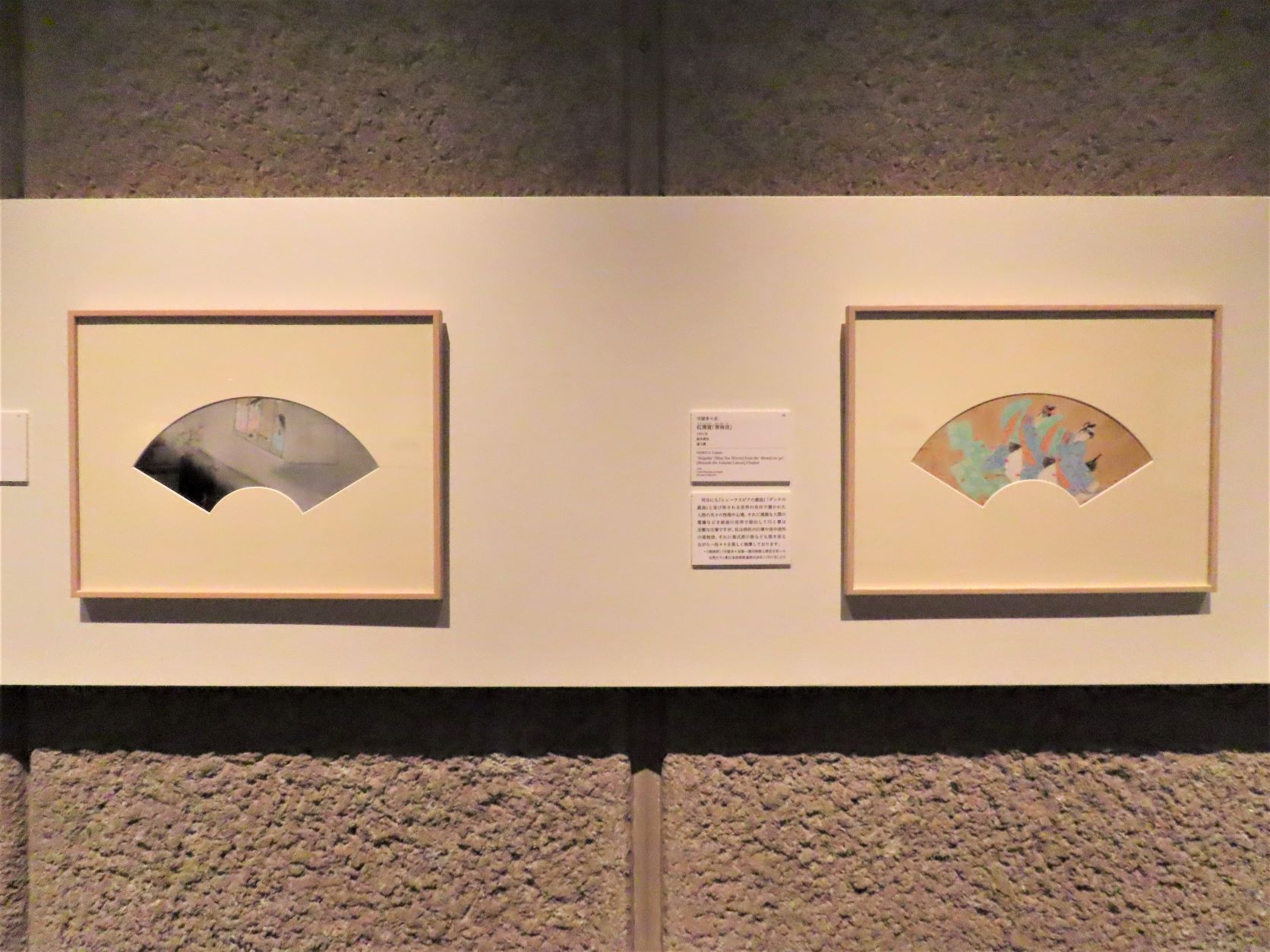

石踊達哉《「橋姫」の帖より 有明月》1997年 講談社蔵

日本画家。金箔やプラチナ箔をベースにした緻密で装飾的な絵肌を特徴としており、日本画の技法を自在に操りながらも、それを超越した美を追求しています。

1996~97年には瀬戸内寂聴が現代語訳した「源氏物語」(講談社)全54帖の装幀画を手がけ、日本画の装飾性を活かした色彩と大胆な画面構成が大きな評判を呼びました。

守屋多々志

Tadashi Moriya

左より守屋多々志《空蝉「軒端の萩」》 1991年、《紅葉賀「青海波」》 1991年、ともに個人蔵

日本画家。岐阜県大垣市生まれ。昭和5年同郷の前田青邨に師事し、日本美術院で歴史画や風俗画を数多く制作。

高松塚古墳壁画などの模写にも多く従事したほか、挿絵や舞台美術の仕事を通じて源氏物語に関心を抱き、その思いから1991年に約3年余りの歳月をかけて源氏物語の扇面画を完成させました。

渡邊裕公

Hiroaki Watanabe

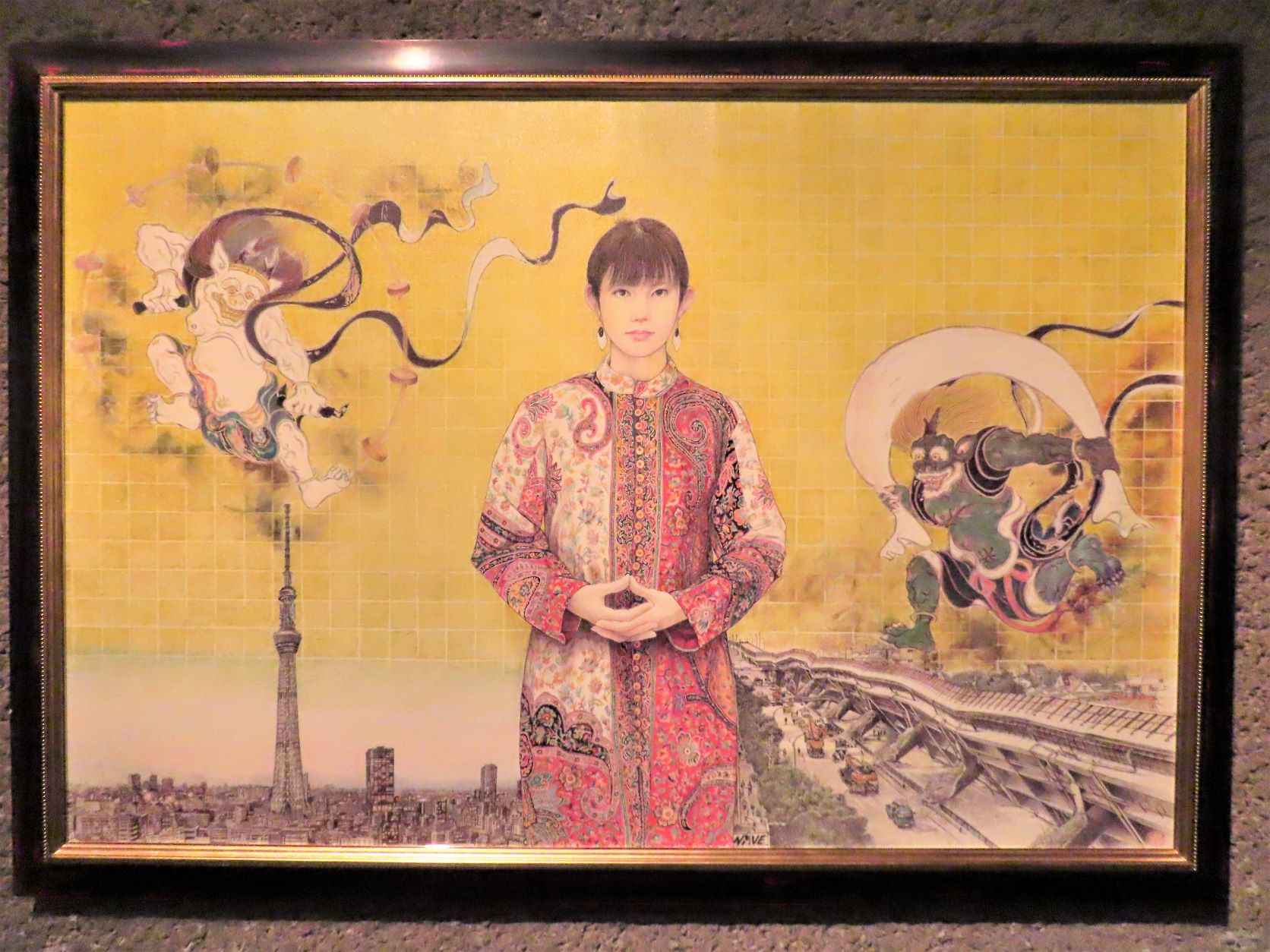

渡邊裕公《平成回想~繁栄と受難~》 2019年 作家蔵

愛媛県出身。大きさが異なるボールペンを使い分け、ハッチング(線の重ね描き)した後に徐々に点描で密度を深め、色鮮やかな世界を表現。

筆からカラーボールペンという現代の書記具に置き換えつつ、当時の文化や人の営み、原画を描いた絵師の視覚を制作を通して追体験するとともに、歴史の一場面を現代に再現しようと試みています。

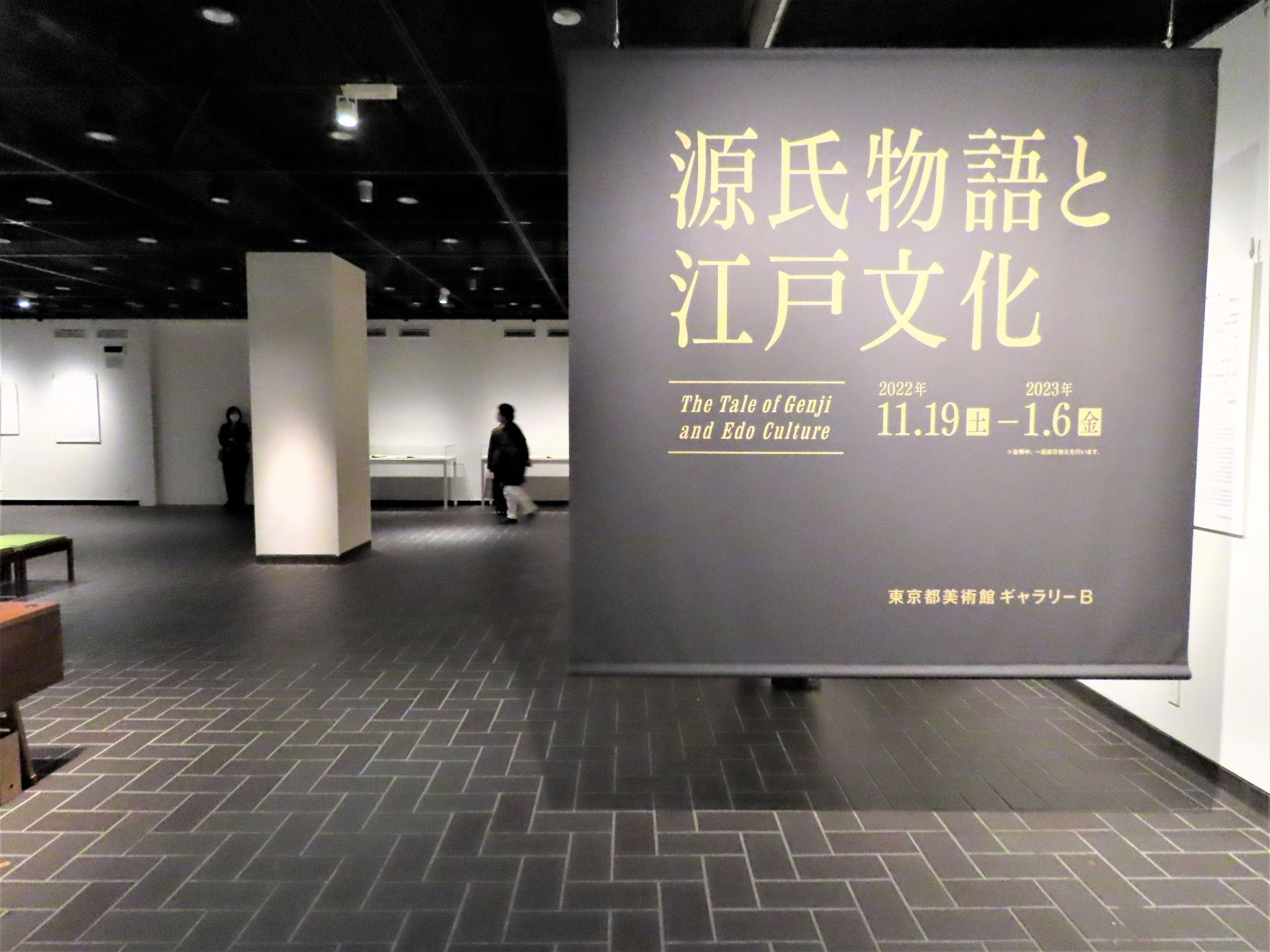

同時開催の「源氏物語と江戸文化」にも注目!

コレクション展「源氏物語と江戸文化」会場入口

また、「美をつむぐ源氏物語」と同時開催されるのが、ギャラリーBを会場とした「源氏物語と江戸文化」です。こちらは一室のみの展示で、入場料は無料。江戸文化の中で勃興した源氏物語の人気やその展開について、貴重な資料とともに紹介しています。

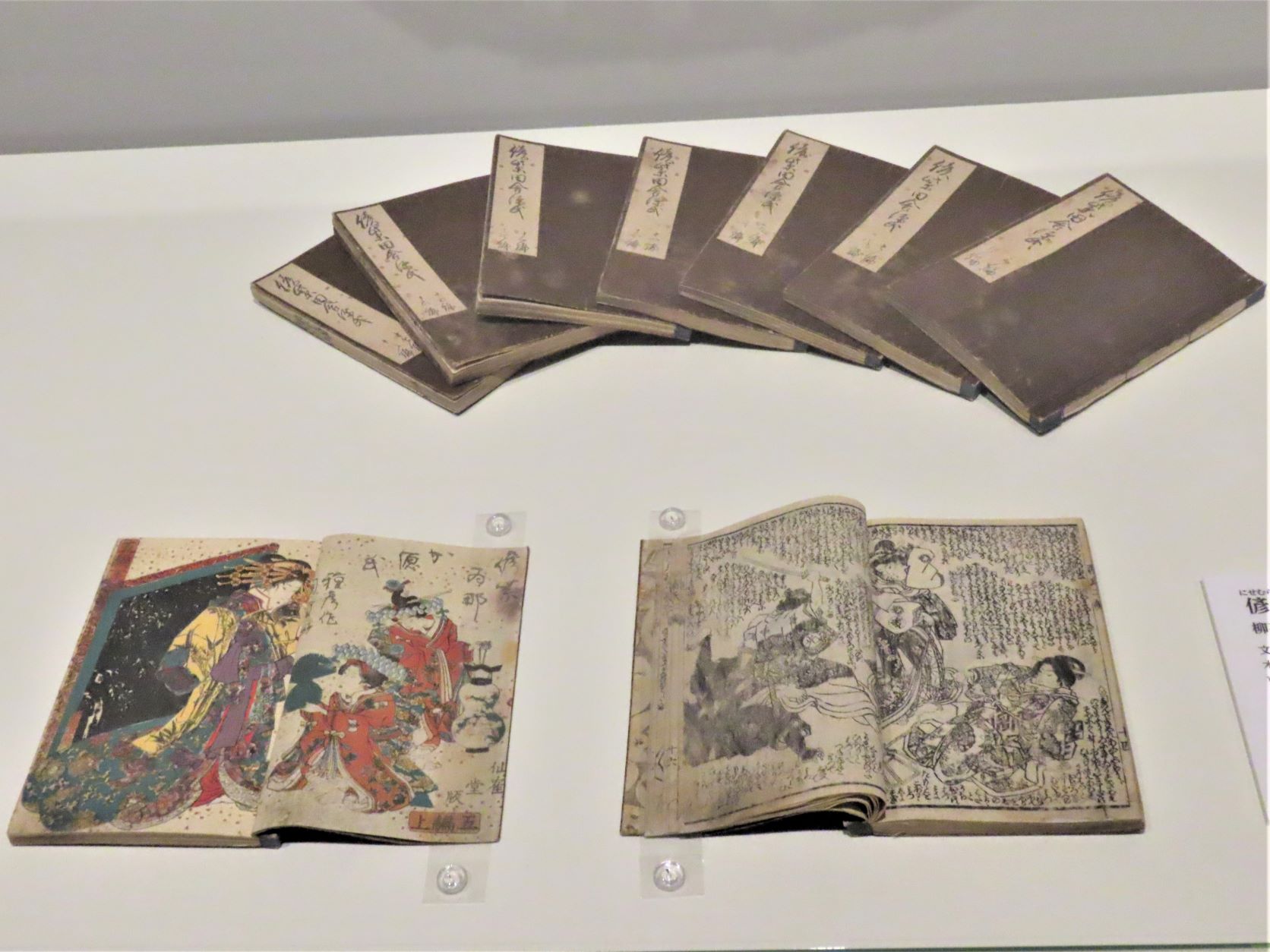

柳亭種彦/著、歌川国貞(初代)/画《偐紫田舎源氏》文政12年~天保13年(1829~1842) 通期展示 東京都江戸東京博物館蔵

歌川豊国(三代)・歌川広重(初代)/画、伊勢屋兼吉/版 《風流源氏雪の眺》 嘉永6年(1853)12月 前期展示 東京都江戸東京博物館蔵

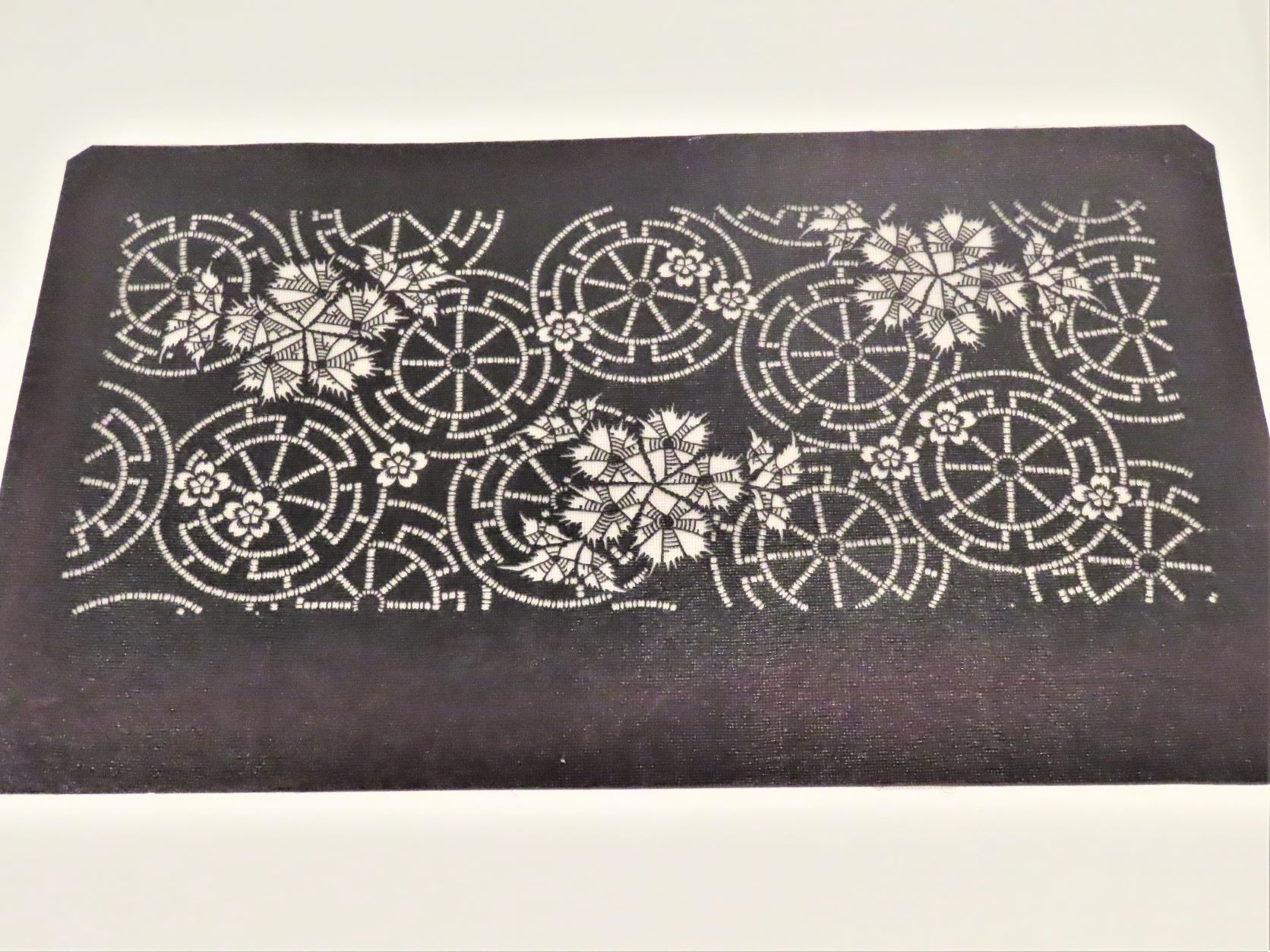

《長板中形型紙 源氏車》 大正~昭和時代 20世紀 通期展示 東京都江戸東京博物館蔵

源氏物語は、もともと公家や武家を中心とした限定的な階層の間で読まれていた文学でした。しかし17世紀後半、大量印刷技術の普及により大衆に親しまれるようになり、同時に源氏物語を翻案した「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)」が人気を博し、源氏物語の内容を絵画化した「源氏絵」によってその情景や人物たちは庶民の間に浸透していきました。

会場に展示された数々の源氏絵では「海老茶筅髷(えびちゃせんまげ)」というユニークな髪形をした光源氏(「偐紫田舎源氏」においては足利光氏)の姿や、抒情に満ちた四季の風景を見ることができます。

また、源氏物語の影響は文学や絵画にとどまらず、源氏物語を意匠化したデザインは幅広い層で受け入れられていきます。例えば着物においても、源氏物語の一場面やモチーフを意匠化した「源氏文様」はとりわけ江戸時代の人々に好まれ、身近なファッションとしても楽しまれるようになりました。本展では重要無形文化財保持者の清水幸太郎氏と先代の吉五郎氏旧蔵の着物の染型に使用する型紙から源氏物語から生まれた文様の数々を紹介しています。

なお、「源氏物語と江戸文化」は前期と後期※で一部展示品が異なります。

※「源氏物語と江戸文化」前期展示 2022/11/19-12/18 後期展示 2022/12/20-2023/1/6

報道機関向け内覧会の展示解説を担当した東京都美術館学芸員の杉山哲司氏は本展のテーマである「縁(えに)」について、

「源氏物語が単なる文学作品にとどまらないということを感じていただける展覧会。慌ただしい世の中だが、こういう時こそ一旦立ち止まって過去を振り返り、未来に生かしていく。そういう時間をこの会場で提供できればと思う」

と語り、鑑賞者が源氏物語との「えに(縁)」により、日々の生活に新たな視点を見出すことに期待を込めました。

「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」会場風景

両展の会期は2023年1月6日までと比較的短め。ぜひ、作家たちのイマジネーションによって新たな生命を吹き込まれた源氏物語の世界を体験してみてください。

開催概要

| 会期 | 2022年11月19日(土)~2023年1月6日(金) |

| 会場 | 東京都美術館 ギャラリーA・C(上野アーティストプロジェクト2022「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」) ギャラリーB(「源氏物語と江戸文化」) |

| 開室時間 | 9:30-17:30、金曜日(1月6日を除く)は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 2022年11月21日(月)、12月5日(月)、19日(月)、29日(木)~2023年1月3日(火) |

| 観覧料 | 一般 500円 / 65歳以上 300円 ※「源氏物語と江戸文化」は無料 ※学生以下は無料 ※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料 ※学生の方、65歳以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、証明できるものをご提示ください ※特別展「展覧会 岡本太郎」(会期:2022年10月18日(火)~12月28日(水))のチケット提示にて、入場無料 ※事前予約なしでご覧いただけます。ただし、混雑時に入場制限を行う場合がございますのでご了承ください |

| 主催 | 東京都(「源氏物語と江戸文化」のみ)、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館 |

| 問い合わせ | 東京都美術館 交流係 TEL:03-3823-6921(代表) |

| 展覧会HP | https://www.tobikan.jp/exhibition/2022_uenoartistproject.html (上野アーティストプロジェクト2022 「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」)https://www.tobikan.jp/exhibition/2022_collection.html (コレクション展「源氏物語と江戸文化」) |

※本記事の情報は内覧会時点のものです。最新の情報は公式HP等でご確認ください。

記事提供:たいとう文化マルシェ