世界中で愛される画家、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)を献身的に支えた弟テオ、その妻ヨー、そして甥フィンセント・ウィレム。彼らファン・ゴッホ家の活動をたどりながら、フィンセントの夢と作品群が、どのように今日まで引き継がれてきたのかを紹介する展覧会「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が、東京都美術館で開催されています。

会期は2025年9月12日(金)から12月21日(日)まで。

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」会場写真

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」会場写真

フィンセント・ファン・ゴッホが画家を志したのは1880年、27歳になってからとやや遅いスタートでしたが、1890年7月に37歳で亡くなるまでのわずか10年間で約2,000点もの作品を残しました。生前のフィンセントを精神・経済の両面で献身的に支えたのは、弟であり親友であり、芸術に情熱を燃やす同志でもあったテオ(テオドルス・ファン・ゴッホ)でしたが、兄の死後半年で後を追うように他界してしまいます。

フィンセント・ファン・ゴッホとテオドルス・ファン・ゴッホ

生前のフィンセントは無名というわけではなかったももの、作品が数点しか売れなかったというのは有名なエピソードです。それでは、どのような経緯で今日、世界中の美術館に愛蔵される画家として輝かしい名声を得るに至ったのでしょうか。

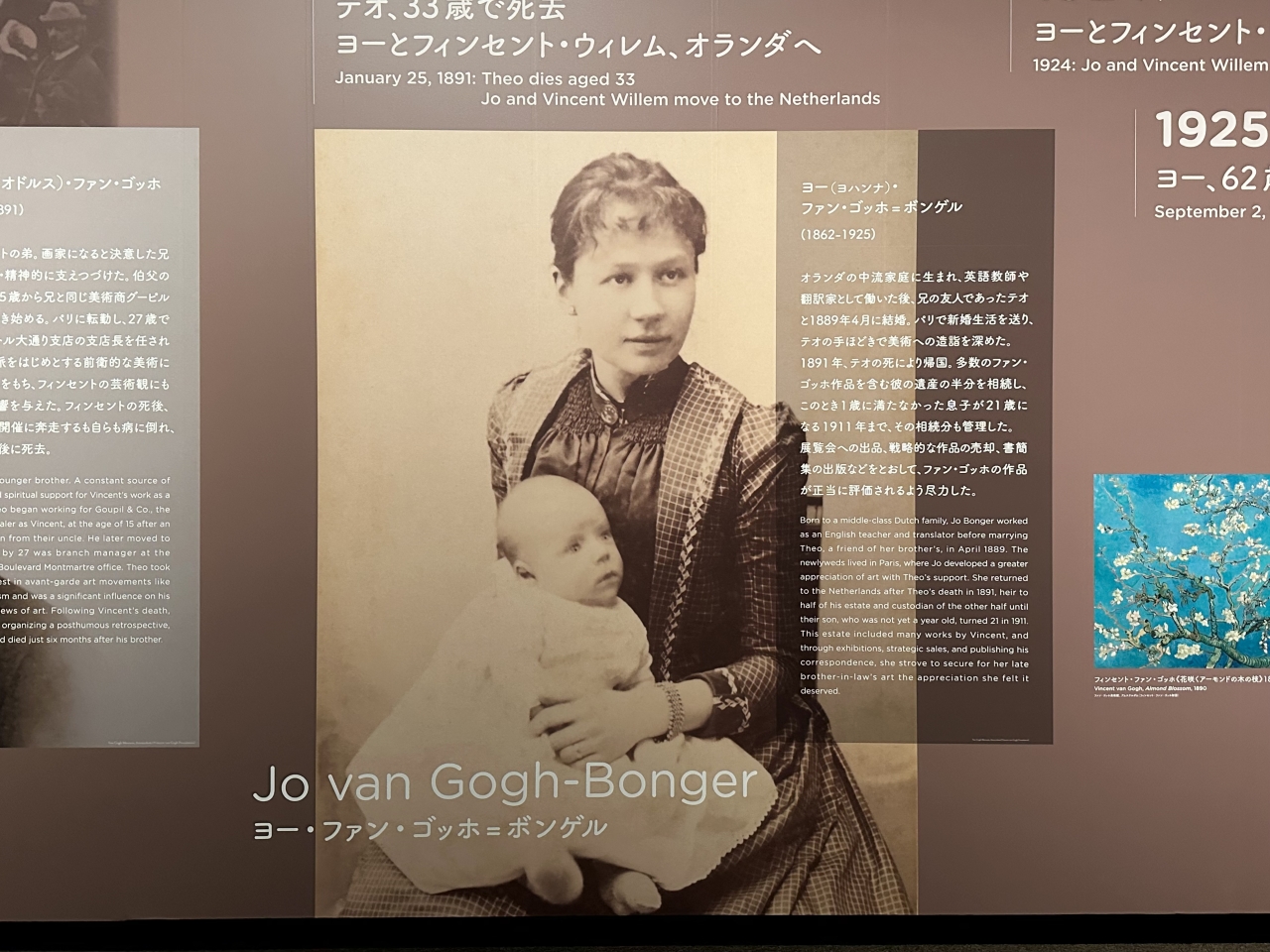

そこには、テオの死後、膨大なコレクションを引き継いだテオの妻ヨー(ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル)の活躍がありました。ヨーは義兄の作品を世に出すことに人生を捧げ、展覧会への出品、戦略的な作品の売却、書簡の整理・出版などを通じて、画家として正当に評価されるよう奔走したのです。

ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル

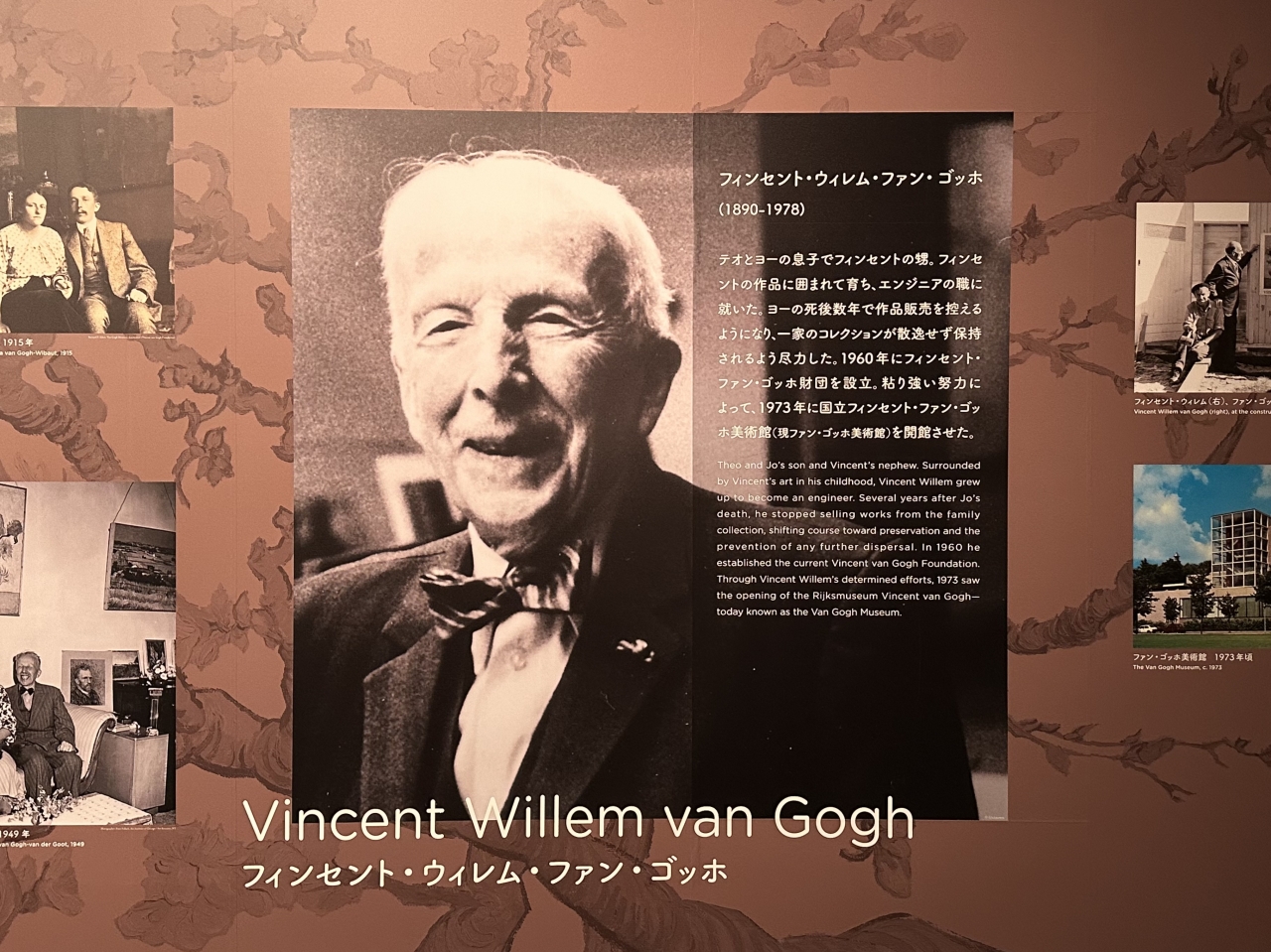

フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホ

さらに、テオとヨーの息子フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホは、コレクションの散逸を防ぐため、1960年にフィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立。作品貸与に寛大な方針をうたう国立フィンセント・ファン・ゴッホ美術館(現・ファン・ゴッホ美術館)の開館にも尽力しました。

本展は、そうして大切に受け継がれたファミリー・コレクションに焦点を当てた日本初の展覧会です。ファン・ゴッホ美術館のコレクションを中心に、フィンセントの油彩画や素描30点以上を展示。加えて、ポール・ゴーガンやエドゥアール・マネらの油彩画や素描、イギリスやフランスの新聞の挿絵版画、あるいは浮世絵版画といったファン・ゴッホ兄弟の関心や同時代の美術動向を示す収集品、日本初公開となるフィンセント直筆の手紙4通などを、全5章構成で紹介しています。

ジョン・ピーター・ラッセル《フィンセント・ファン・ゴッホの肖像》1886年 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

ポール・ゴーガン《雪のパリ》1894年 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

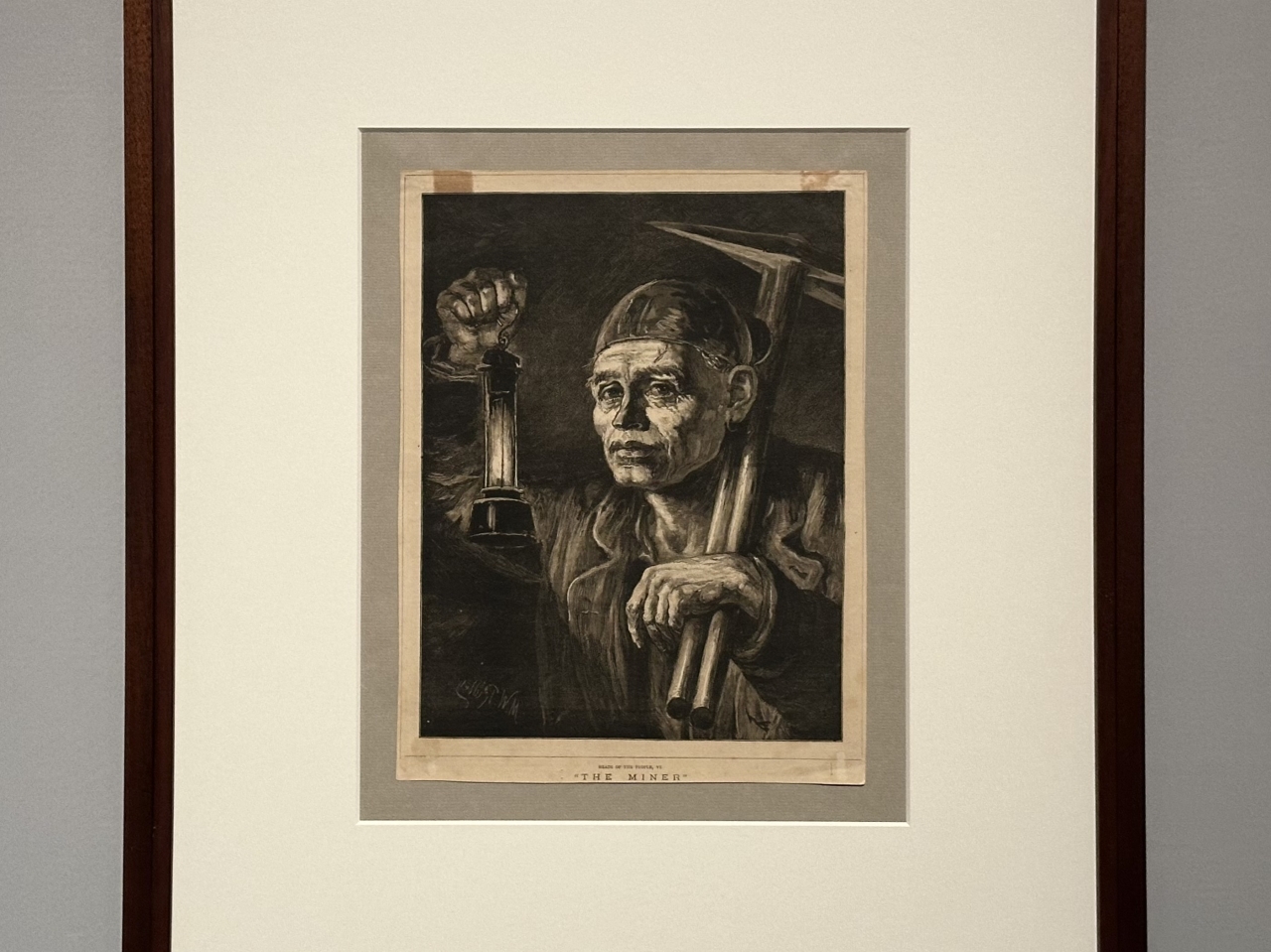

マシュー・ホワイト・リドリー《坑夫、「民衆の顔Ⅳ」『グラフィック』紙より》1876年4月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

画家を志し、1881年からオランダ・ハーグや農村ニューネンで素描や油彩画の技術を磨いた後、1886年に移り住んだパリで現代的な様式を確立し、南仏のアルル、サン=レミ、終焉の地オーヴェール=シュル=オワーズで革新的な傑作を生み出すに至ったフィンセント。本展の作品展示では、そうした濃密な10年の画業をたどることができます。

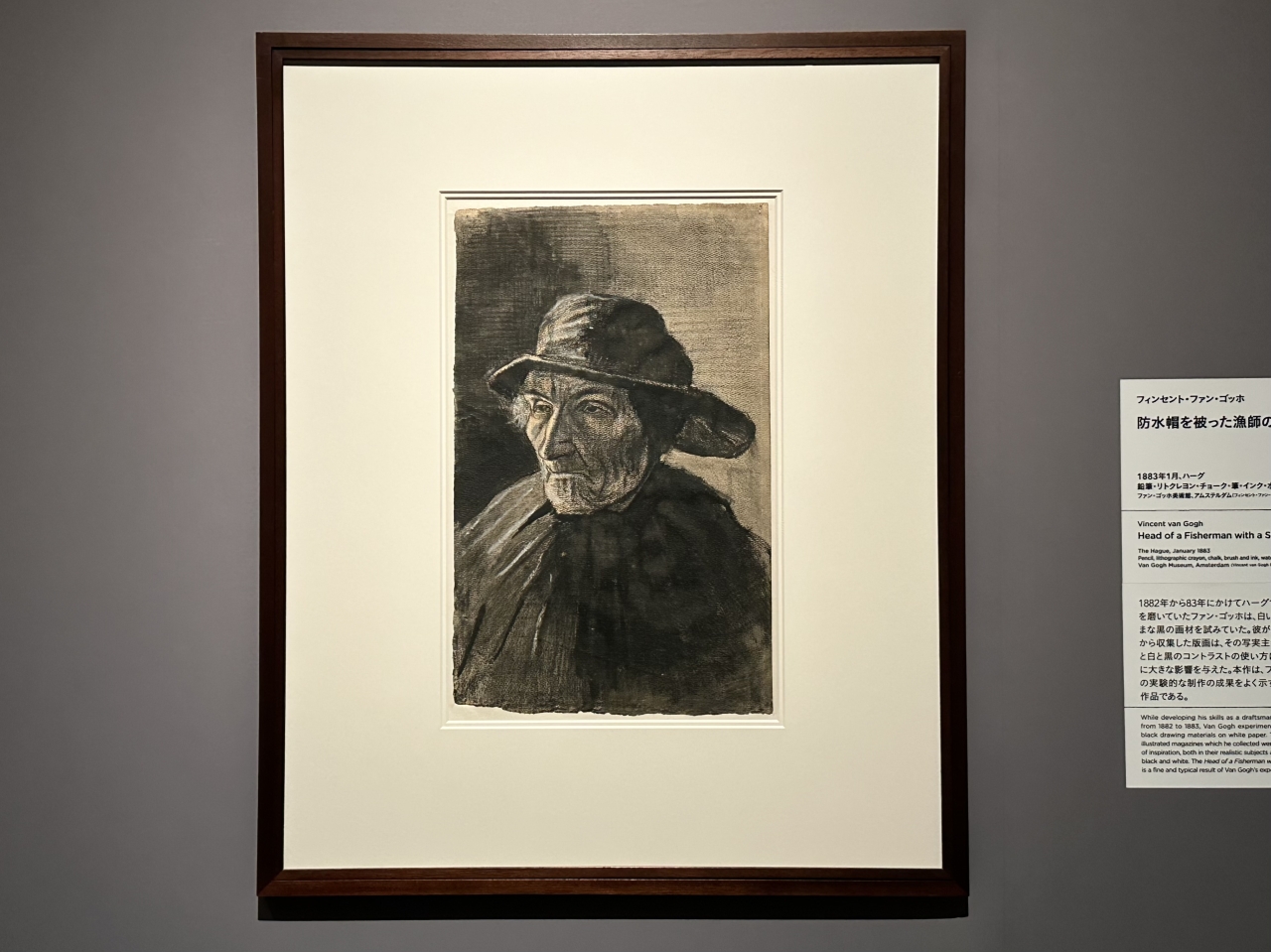

フィンセント・ファン・ゴッホ《防水帽を被った漁師の顔》1883年1月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

《防水帽を被った漁師の顔》(1883)は、ハーグ時代、挿絵入り新聞の版画から写実主義的な題材や白と黒のコントラストなどの影響を受け、鉛筆、チョーク、インクといった黒の画材を熱心に研究していた頃に描かれたもの。ニューネン滞在中には、色彩理論への関心が高まるにつれ、色彩を扱う訓練のため静物画を積極的に手掛けるようになりました。《ルナリアを生けた花瓶》(1884)は、1884年の晩秋から初冬にかけて植物の静物画を初めて制作した際の1点です。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ルナリアを生けた花瓶》1884年秋-冬 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

パリに着くと、新しい前衛画家たちの作品が自分の想像とは全く異なるものであることに驚き、本作に見られるような暗い色調からの脱却、新たな色彩や筆遣いの習得をも図るようになります。ドラクロワの色彩やモンティセリの厚塗りの技法など、尊敬する画家たちを手本とし、1886年の夏だけで30点以上の花の静物画を制作。《グラジオラスとエゾギクを生けた花瓶》(1886)はそのうちの1点で、十字を重ねたような背景も特徴的です。

フィンセント・ファン・ゴッホ《グラジオラスとエゾギクを生けた花瓶》1886年8-9月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

そして、本展のハイライトであり、パリ時代最後に手掛けられたという傑作《画家としての自画像》(1887-1888)に目を移すと、オランダ時代の油彩画と比較して、たった2年の間に極めて近代的な画家へと変貌を遂げたことに驚くでしょう。

フィンセント・ファン・ゴッホ《画家としての自画像》1887年12月-1888年2月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

パリでの色彩理論研究が結実した豊かで巧みな色遣いは、まさに画面上に見えるパレットの色から生み出されており、ゆるぎない自信を帯びた筆触が生き生きと画面に広がっています。姿勢よく、視線はやや陰りつつもまっすぐ鑑賞者に向けられ、画家としての自負、あるいは決意表明のような強い意志が感じ取れます。

本作については、1890年にサン=レミの療養院を出てオーヴェール=シュル=オワーズへ向かう前、フィンセントとヨーが初めて出会った際のエピソードが残されています。ヨーは、フィンセントの病気や健康不良の話を散々聞かされていたため、弱弱しい風貌の男を想像していましたが、「がっちりとした肩幅の広い男で、健康的な顔色をし、顔には笑みを浮かべ、とても毅然とした様子」だったと回顧録につづっています。さらに、「数ある自画像の中でも、彼がイーゼルに向かっている作品(本作)が、あの頃の彼にいちばん似ている」と付け加えました。

フィンセント自身は死神と関連付けるなどネガティブな印象も持っていたようですが、いずれにせよ、本作はフィンセント・ファン・ゴッホ財団、ひいてはファン・ゴッホ美術館にとって、最も重要な宝の一つとして扱われています。

フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888年11月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

また、フィンセントは画業の初期から「農村画家」と呼ばれたジャン=フランソワ・ミレーを敬愛しており、模写も多数残しています。アルル時代に描かれた《種まく人》(1888)はミレーの同名の作品を下敷きに制作されたもの。自分なりの色彩豊かな「種まく人」を描きたいと、納得いくまで試作を繰り返して本作の構図にたどり着いたといいます。

農夫を大胆にひざ下でトリミングする斬新な構図、極端な遠近法で手前にクローズアップした木の幹、農夫を神々しく照らす巨大な太陽など、モチーフの扱いやデフォルメ描写の節々に浮世絵の影響が顕著に認められるということで、展示では浮世絵のコレクションと併置されています。

左はフィンセント・ファン・ゴッホ《夜(ミレーによる)》1889年10-11月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

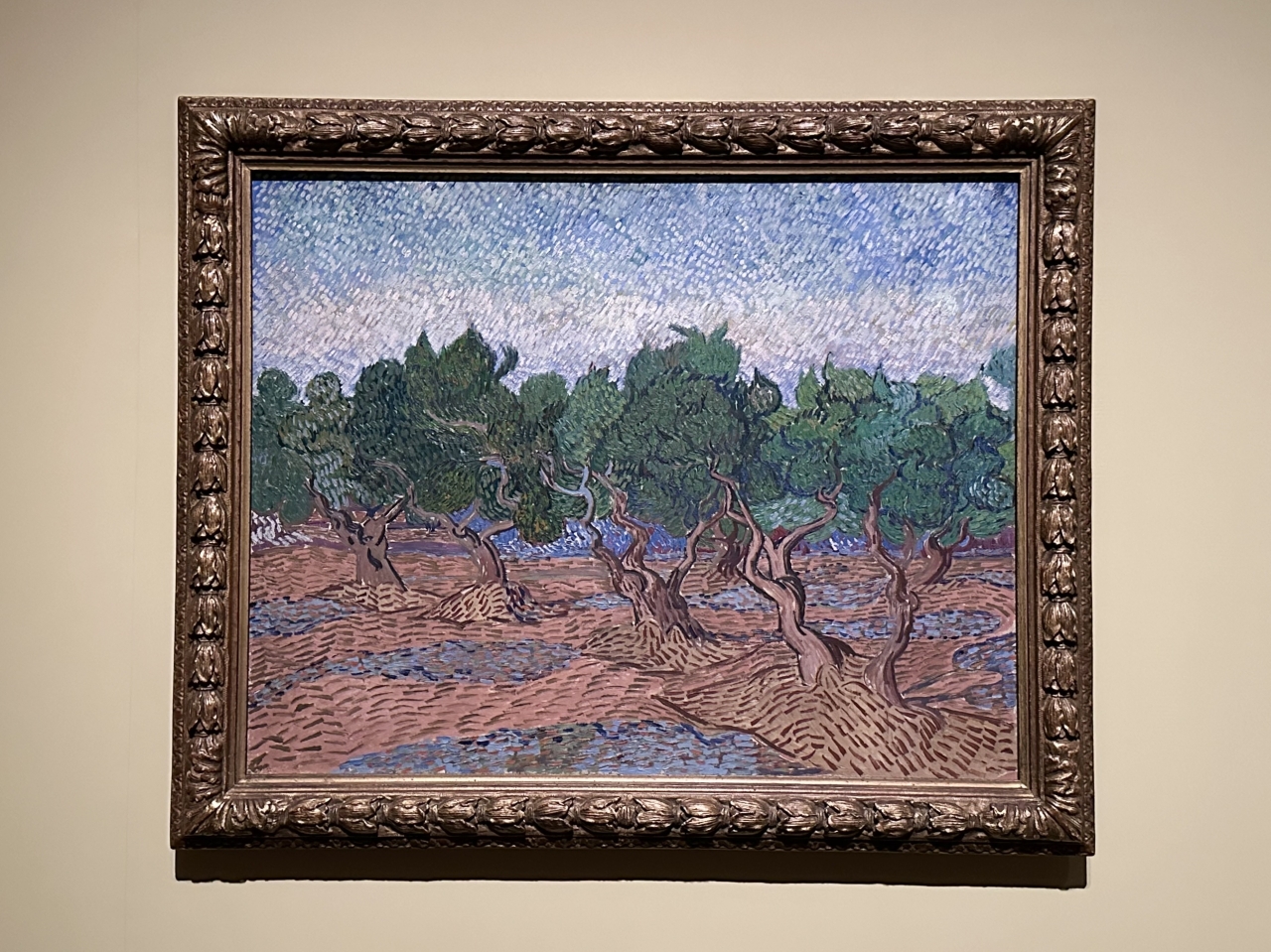

フィンセント・ファン・ゴッホ《オリーブ園》1889年9月 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

一方で本展には、ヨーの比類なき企業家精神や美術界における功績を紹介するため、ヨーが売却した、つまりファン・ゴッホ美術館のコレクション以外の作品を特集したセクションも存在します。

ヨーはもともと美術分野では素人だったものの、テオと結婚してから、しだいにファン・ゴッホをはじめとする近現代美術に関する知識や、個人収集家や美術館の世界、美術取引の仕組みについても精通していきました。テオの死後、定期的にフィンセントの作品を売却していきましたが、親子が生計を立てるためという経済的な理由は二の次で、そこには近代美術の中心的人物であると確信したフィンセントの評価を確立するという野心的な目的があったのです。

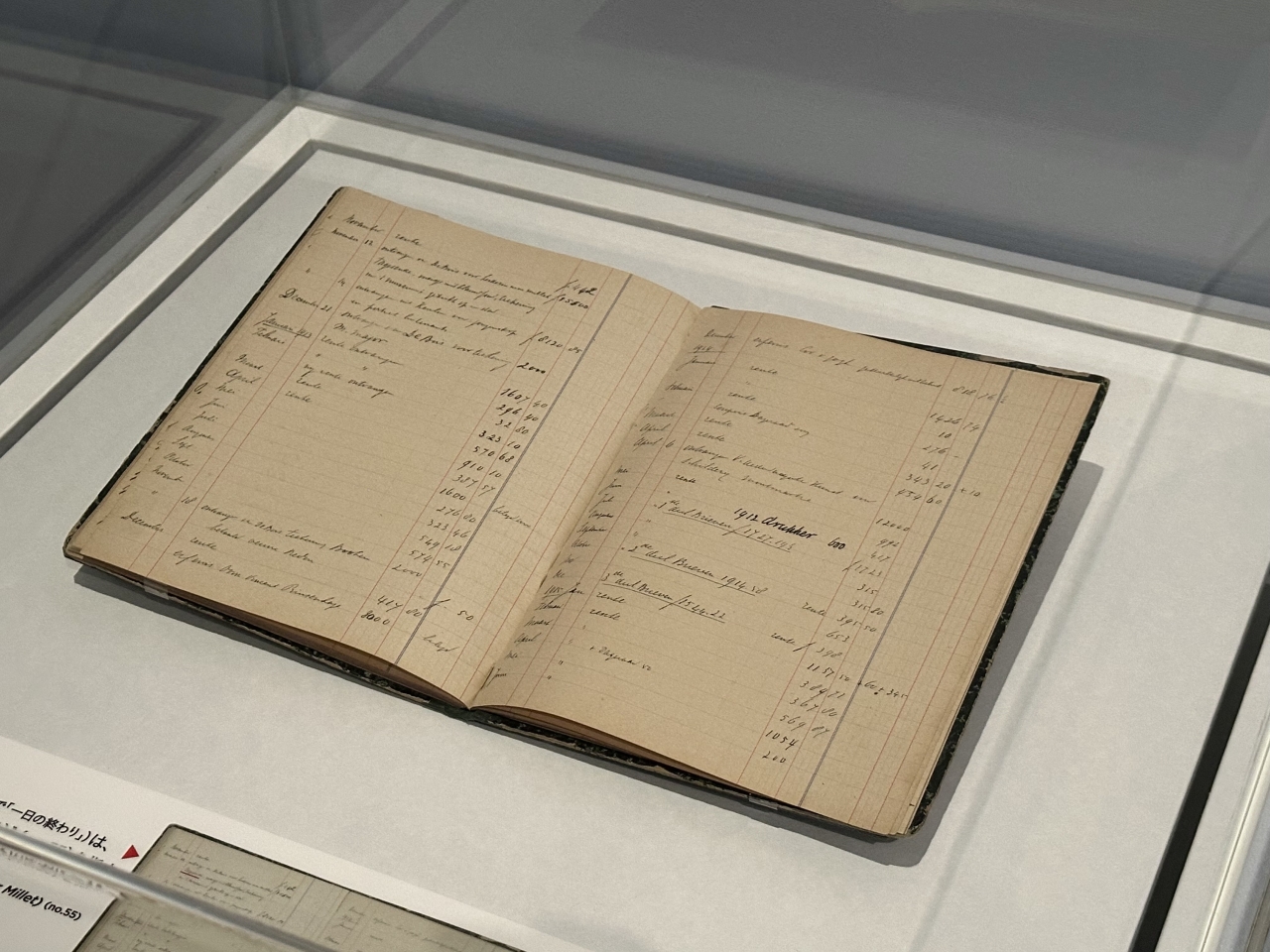

テオ・ファン・ゴッホ、ヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲル『テオ・ファン・ゴッホとヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルの会計簿』1889-1925年 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

こうしたヨーの尽力を明らかにしたのがテオとヨーの「会計簿」です。当初は家計の収支が記録されるのみでしたが、テオの死後には作品の売却についても記されるようになり、ヨーがどの作品をいつ、誰に、いくらで売却したのか、生々しい記録が残されました。調査・研究の結果、記載されたもののうち170点以上の絵画と44点の紙作品が特定されており、本展にはそのうちの油彩画3点が展示されています。

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」会場写真

ファン・ゴッホ美術館は、フィンセントの油彩画約200点、素描約500点という世界最大規模のコレクションを誇っていますが、ヨーが売却しなければ、さらに250点ほど多かったとされています。しかし、ヨーが戦略的に立ち回ったからこそ、世界中のコレクションに作品が収められ、こうして日本に暮らす私たちも比較的簡単に実物を目にし、正しく評価できるようになりました。「100年後を生きる人々にも自分の絵を見てもらいたい」と願ったフィンセントの夢は、こうして実現したのです。

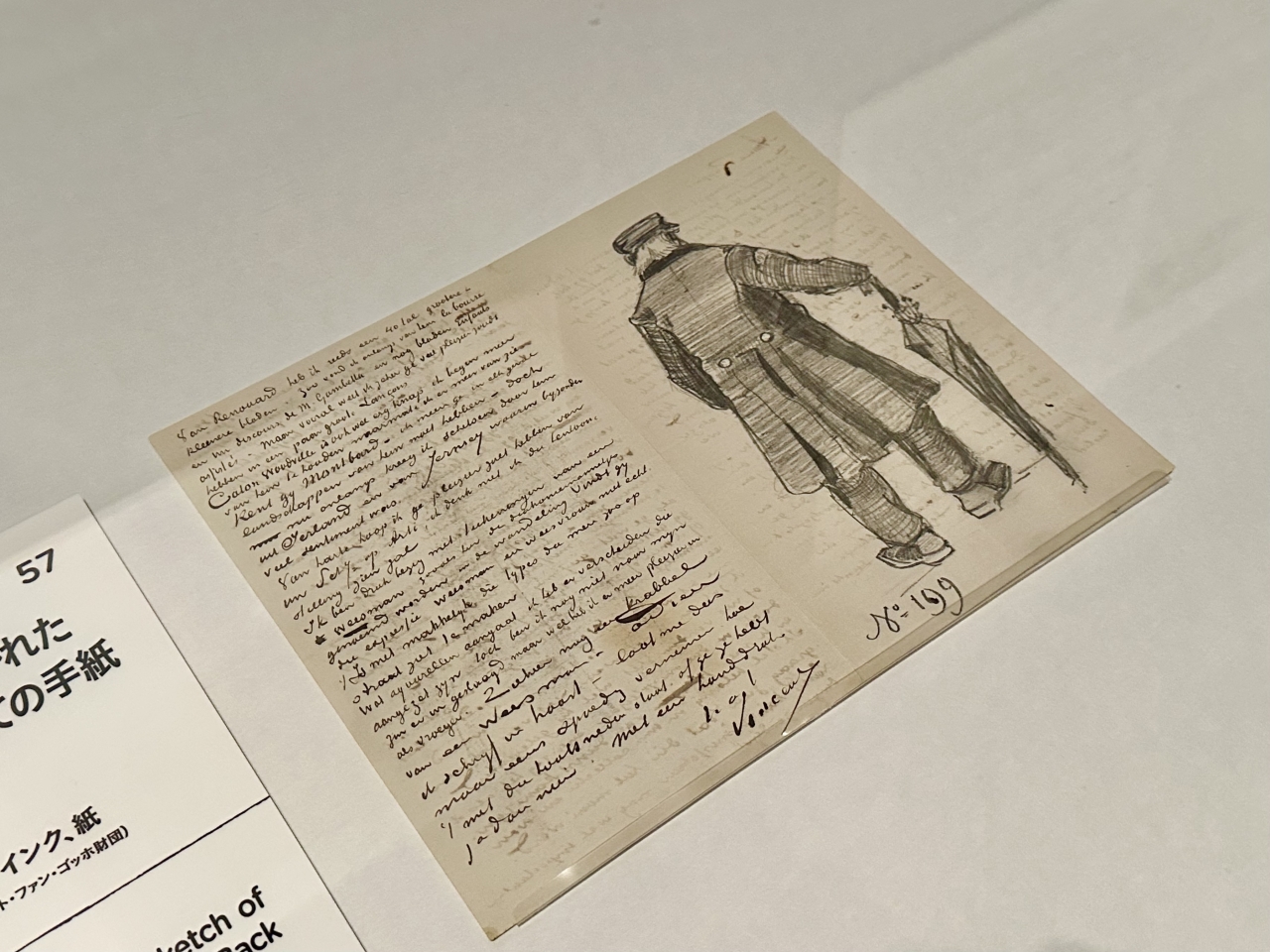

また、ファン・ゴッホ美術館のコレクションは、とくに1980年代後半以降に寄付や寄贈の恩恵を受け、徐々に拡充されていったといいます。バルビゾン派やハーグ派、象徴主義、印象派、ポスト印象派らの作品、あるいは版画、ポスターといった紙作品など収集対象が拡大する一方で、フィンセントの作品や書簡が組み込まれることもありました。本展では、長らく所在不明だったものの2006年に個人コレクションの中から発見されたというアントン・ファン・ラッパルト宛ての手紙4通が初来日。

アントン・ファン・ラッパルト宛ての手紙の展示

フィンセント・ファン・ゴッホ「傘を持つ老人の後ろ姿が描かれたアントン・ファン・ラッパルト宛ての手紙」1882年9月23日頃 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセントがブリュッセルで出会った先輩画家であるファン・ラッパルトに宛てた4通の手紙のうち、ベンチに座る人々や高齢者が暮らす救貧院で見かけた老人などの挿絵が入った4枚の紙片です。こうした手紙は劣化しやすく、展覧会に出品されることは非常に少ないため、今回の出品は大変貴重な機会といえます。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック《サン=ラザールにて》1886年 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム

ジュール=バスティアン=ルパージュ《ブドウの収穫》1880年 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム

ポール・シニャック《フェリシテ号の浮桟橋、アニエール(作品143)》1886年 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム

イマーシブ・コーナー

展示の終わりには、高さ4m、幅14mを超える空間で体感する「イマーシブ・コーナー」が出現。巨大モニターで《花咲くアーモンドの木の枝》や《カラスの飛ぶ麦畑》といったファン·ゴッホ美術館の代表作を高精細画像で投影するほか、3DスキャンでCGにした《ひまわり》(SOMPO美術館蔵)の映像も上映しています。肉眼では迫り切れない大胆な視点から新たな発見が期待できる没入体験を、ぜひ会場で楽しんでみてください。

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」概要

| 会期 | 2025年9月12日(金)~12月21日(日) ※土日、祝日および12月16日(火)以降は日時指定予約制 |

| 会場 | 東京都美術館 |

| 開室時間 | 9:30~17:30 ※金曜日は20:00まで (入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 月曜日、 10月14日(火)、 11月4日(火)、 11月25日(火) ※10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)、11月24日(月・休)は開室 |

| 観覧料 | 展覧会公式サイトでご確認ください。 |

| 主催 | 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、 NHK、 NHKプロモーション、 東京新聞 |

| お問い合わせ | (ハローダイヤル)050-5541-8600 |

| 展覧会公式サイト | https://gogh2025-26.jp |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

<過去の取材レポート>

【東京都美術館】「つくるよろこび 生きるためのDIY」取材レポート。自分なりのDIY精神を育むきっかけに。

【国立西洋美術館】「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」取材レポート。巨匠たちの臨場感ある筆致を堪能する

【取材レポート】「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」が国立科学博物館で開催中。絶滅・生存の命運を分けた氷河期の謎に探る旅へ

「五大浮世絵師展―歌麿 写楽 北斎 広重 国芳」(上野の森美術館)取材レポート。浮世絵の頂点を極めたスターたちの代表作が多数

過去のレポート一覧はこちらから