国立科学博物館では、2018年3月13日(火)~6月17日(日)までの期間、特別展「人体 -神秘への挑戦-」が開催されています。3月12日に内覧会が開催されましたので、その様子をレポートいたします。

私たちの体は神秘に満ちています。私たちはなぜ生きることができ、動くことができるのか。人類はルネサンスの時代からこの謎に挑んできました。本展覧会では、レオナルド・ダ・ヴィンチを始めとする先人の功績を振り返りながら、人体の構造と機能を解説。さらに最新技術で明らかになった事実が紹介されます。

NHKスペシャル「人体 神秘の巨大ネットワーク」で番組MCを務めたタモリさんの人体模型も…

人類はどのように「人体」に挑んできたか

・絵画のために解剖を行ったレオナルド・ダ・ヴィンチ

画家として名をなしたレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)は、「アンギアーリの戦い」に登場する極限の戦士の姿をよりよく描き出すために、病院で承諾を得て人体解剖を行いました。いざ解剖を始めると、関節の機能や、心臓の動きを解剖学者以上に考察し、人体の構造を自らの方法で把握したといいます。

レオナルドは解剖で得た所見と、先人の文献から得た知識を合わせ、多数の紙片に記述。それらは後代になってまとめられ、「解剖手稿」と名付けられました。

■レオナルド・ダ・ヴィンチが考えた脳の構造

レオナルド・ダ・ヴィンチ「解剖手稿」より頭部断面、脳と眼の結びつき部分 1490-92年頃 ウィンザー城王室コレクション所蔵

Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

頭の内部の中央に3つの丸い脳室が描かれています。当時は脳室こそが生命精気に満たされた脳機能の中枢と考えられていました。この図においてもそこに視神経が走行する様子が描かれています。また左側には頭の層構造の比喩としてタマネギが描かれています。

・解剖学の普及に貢献した人体模型

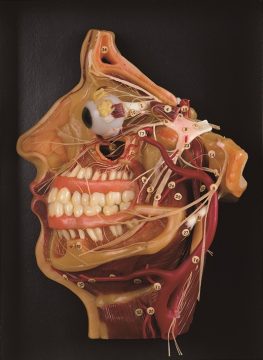

■蝋による人体模型、ワックスモデル

古来より彫刻の材料とされてきたワックス(蝋)。それを解剖学的に用いたワックスモデルは、17世紀末のボローニャの職人、ガエターノ・ジュリオ・ズンボ(1656-1701)によって作成が始まりました。しかし17世紀には死体を保存する方法が無かったため、継続的に観察を行うためには常時鮮度の良い死体を解剖する必要がありました。1体のワックスモデルを作成するにあたり、およそ200体以上の死体が用いられたといいます。

頭頸部のワックスモデル 19世紀

日本歯科大学 医の博物館所蔵

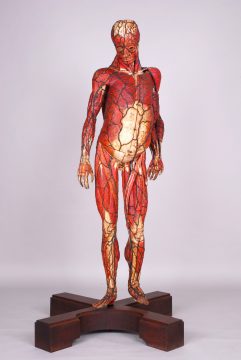

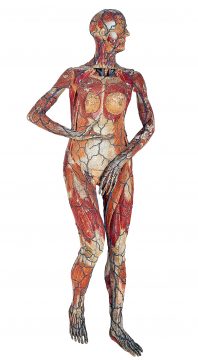

■教材として生まれた人体模型、キンストレーキ

19世紀に入って解剖学教育が重視され、教育用の人体模型の需要が高まりました。それまで模型といえばワックスモデルでしたが、高価かつ脆いため教材としては不適切でした。そこで、フランスの解剖学者ルイ・トマジェローム・オズー(1797-1880)は張り子製の人体模型を考案。耐久性に富み、解体および組み立てが可能だったので、大いに流行しました。日本には江戸後期にオランダを経由して輸入されています。

「キンストレーキ」(男性)19世紀

金沢大学医学部記念館所蔵

「キンストレーキ」(女性)19世紀 福井市立郷土歴史博物館所蔵

(※3月13日(火)~5月17日(木)までの期間限定展示)

人を人たらしめるもの、脳

・進みゆく脳の理解

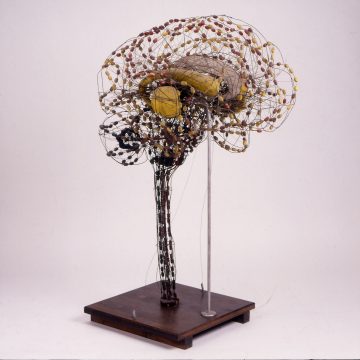

■網状説…脳の神経はつながっている?

イタリア人医師カミッロ・ゴルジ(1843-1926)は1873年、硝酸銀を用いたゴルジ染色法を開発し、脳の神経細胞を観察することに成功。この観察からゴルジは、脳の神経は連続的につながり網状の構造を呈しているとする「網状説」を主張しました。

「脳の神経線維模型」 スイス、ブシ社製 1893-1910年 ブールハーフェ博物館所蔵 ©Rijksmuseum Boerhaave,

Leiden V25313

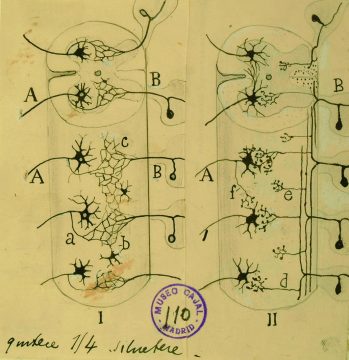

■ニューロン説…脳の神経はつながっておらず、何らかの情報伝達が行われる

スペインの医師であり神経解剖学者のサンチャゴ・ラモン・イ・カハール(1852-1934)は、光学顕微鏡を用いた詳細な観察から、「脳の神経は非連続的に配置され、隣接した細胞間で何らかの情報伝達が行われる」とするニューロン説を主張しました。

1906年、ゴルジとカハールはノーベル賞を同時に受賞したものの、その席での講演内容は両者相反するものでした。両名の死後、電子顕微鏡を用いてシナプス間隙が確認されたことで、ニューロン説に軍配が上がりました。

網状説とニューロン説の対比

サンチャゴ・ラモン・イ・カハール 1923年 カハール研究所所蔵

Cajal Institute, “Cajal Legacy”, Spanish National Research Council (CSIC), Spain.

ゴルジの網状説(図中左)とニューロン説(右)の差を説明するためにカハールが描いた模式図

21世紀の人体研究

・”脳が司令塔”という概念を覆す、新たな人体観

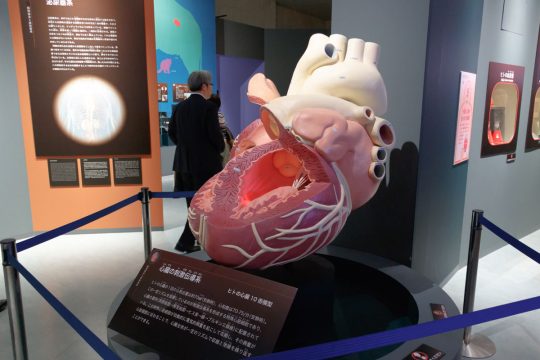

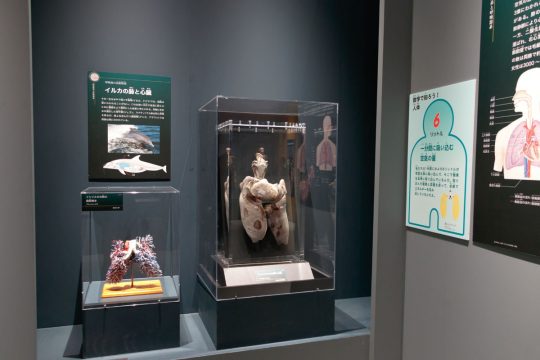

技術の進歩によって、体内で起こる現象が分子や原子のレベルで理解される現在。最新研究では、脳が全身の司令塔であるという既成概念が覆されつつあり、あらゆる臓器同士が脳を介さず直接情報をやりとりしながら助け合っていることが明らかになってきています。

本展覧会では4Kスーパーハイビジョンによる体内の映像が紹介されているほか、臓器たちの”メッセージ”が飛び交っている体内を表現した空間が用意されています。

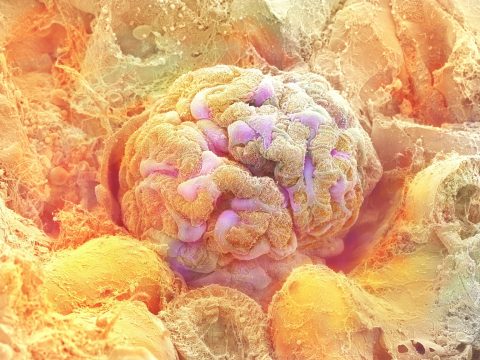

腎臓の糸球体 ©甲賀大輔・旭川医科大学/日立ハイテクノロジーズ/NHK

※画像はラットで撮影。白黒画像にイメージで色を付けています。

精巣の精細管 ©甲賀大輔・旭川医科大学/NHK

※画像はラットで撮影。白黒画像にイメージで色を付けています。

■ネットワークシンフォニー

「疲れた、しんどい」「ごはんが来たぞ!」…。私たちの体内では”メッセージ物質”による臓器たちの会話が飛び交っています。本展覧会の「ネットワークシンフォニー」では、色や音により騒がしい体内の世界が体験できます。

最も身近であり、同時に壮大なテーマである「人体」。皆さまも本展覧会に足を運び、私たちの体が持つ神秘について思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

開催概要

| 展覧会名 | 特別展「人体 ー神秘への挑戦ー」 |

| 会場 | 国立科学博物館 |

| 会期 | 2018年3月13日(火)~6月17日(日) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 時間 | 午前9時~午後5時(金・土曜は午後8時まで) ※入場は各閉館時刻の30分前まで |

| 夜間延長 | 【午後8時まで】 4月29日(日)、30日(月・振替休日)、 5月3日(木・祝) 【午後6時まで】 |

| 料金 | 一般・大学生:1,600円 小・中・高校生:600円 |

| URL | http://jintai2018.jp |