2018年7月21日(土)から10月8日(月・祝)まで、東京都美術館で「BENTO おべんとう展-食べる・集う・つながるデザイン」が開催されています。7月20日に報道内覧会に参加しましたので、今回はその内容についてレポートいたします!

私たちが普段口にしている「おべんとう」。あなたは、いつもどんな気持ちで食べていますか。

いつも一緒におべんとうを食べる仲間と談笑しながら?それとも、作ってくれた人のことを想像しながら?

行楽弁当から毎日の昼ごはんまで、「おべんとう」は私たちの生活に深く根付いています。誰かが作ってくれたお弁当は人から人へと手渡された「贈り物」であり、人と人とのつながりを深めるソーシャル・ツールとして、古来から重要な役割を果たしてきました。

《あゆみ食堂のお弁当》2017年

料理:大塩あゆ美、写真:平野太呂

「おべんとうを作る人」は栄養バランスと全体の色彩、配置を考えてお弁当箱に食材を詰めていきます。これって、本当に食べてくれる人のことを考えなければできないことですよね。そこには、食べる人と作る人の間の物語がある。つまり、おべんとうは「食べること」をめぐるコミュニケーション・ツールでもあるのです。

本展覧会は、日本独自の文化である「おべんとう」をコミュニケーション・デザインの側面から捉え直すという試みです。会場には遊び心のあるユニークなお弁当や、現代アーティストの参加型の作品が展示され、おべんとうの魅力を全身で体験し、その新たな視点を得られる空間となっています。

|歌って踊れる「おべんとう」?!

展覧会は、「発酵デザイナー」の小倉ヒラクさん制作の楽しい新作アニメーション作品<おべんとうDAYS>から始まります。「ゆる系」のほんわかした絵柄に口ずさみやすいメロディと歌詞、振り付けで、歌って踊ると自然におべんとうのことがわかるという作品。

気さくに来場者に接する小倉氏。地下のギャラリーにも小倉氏の作品が展示されている

「言えないきもちが、かくし味だよ。こだわろう、思いのまま」

<おべんとうDAYS>はゆかいなキャラクターたちはもちろん、豊かな四季の情景と、シンプルなようで深く読み解ける歌詞が印象的です。踊る、歌う。身体を使ったムーブメントが開く新しい「おべんとう体験」。ぜひ、会場で一緒に口ずさんでみてください!

|「おべんとう」が生み出す、楽しいコミュニケーション

広々とした地下ギャラリー。「コミュニケーション」を核に制作された作品が展示されている

お弁当を食べる人々の姿を写した阿部了氏の作品《ひるけ》

大塩あゆ美氏によるプロジェクト《あゆみ食堂のお弁当》の展示

地下ギャラリーでは、おべんとうが生み出すコミュニケーションに注目したアーティストたちの作品が多数展示されています。

読者からの「誰々に、こんなお弁当を作ってあげたい」というお便りに応えて大塩あゆ美氏がお弁当を作り、読者にレシピとお弁当を届けるという《あゆみ食堂のお弁当》では、実際に制作されたお弁当を平野太呂氏が撮影した写真を展示。

また、阿部了氏の作品《ひるけ》は、色々な人がお弁当を黙々と食べている姿を写したもの。「どんな人が作ったのだろう?」「今、どんな気持ちなのだろう?」写真を見ているだけで、想像力を掻き立てられます。

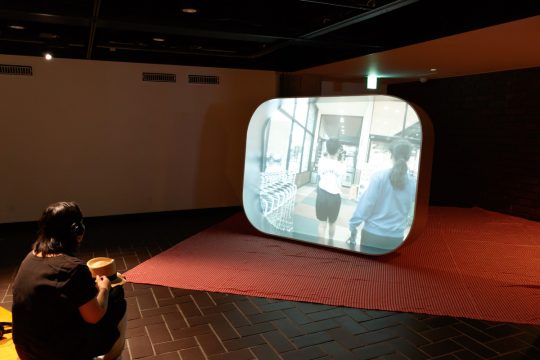

森内康博氏によって撮影されたワークショップのドキュメンタリー映像

お弁当箱を開けると参加した中学生たちの映像が流れる

小山田徹氏(とお嬢ちゃん)によるユニークな《お父ちゃん弁当》

「おべんとうルーレット」。誰に、何をテーマにしてお弁当を作るか決めてくれる。テーマが決まったら、お弁当のアイディアを書き出してみよう

お弁当を起点に自分と自分の身の周りの世界との関係についてじっくり考えることのできる展示も紹介。

小山田徹氏の作品は、長女がお弁当を考案して描き、父である小山田氏がその絵を元にお弁当を作るという日々の営みを紹介する《お父ちゃん弁当》。中には大人ではとても作ろうとは思えないようなアイディアのお弁当もあり、小山田氏は一体どんな気持ちでこの「無茶ぶり」に向き合ったのだろうと考えると、とても楽しいです(笑)。会場の一角にはルーレットでテーマと贈る相手を決めてお弁当作りにトライしてみるというコーナーもあります。

森内康博氏は、中学生が親の手を借りずに自分でお弁当を作る様子を子供たち自身がドキュメンタリー映像にするワークショップを開催。そのプロジェクトを映像作品として展示しています。テーブルの上のお弁当箱を開けると、箱の中に参加した中学生たちの映像が流れるというユニークな演出も。

|「おべんとう」を再発見。参加体験型《intangible bento》

地下に広がるマライエ・フォーゲルサング氏による参加型展示空間。小屋のような10のセクションがある

会場の各所で「精霊フォン」をかざすと精霊たちの声が聞こえてくる。大人用と子供用に分かれているので家族連れで楽しめる

精霊さんになるフォーゲルサング氏。作者本人が一番楽しんでいるような気が・・・

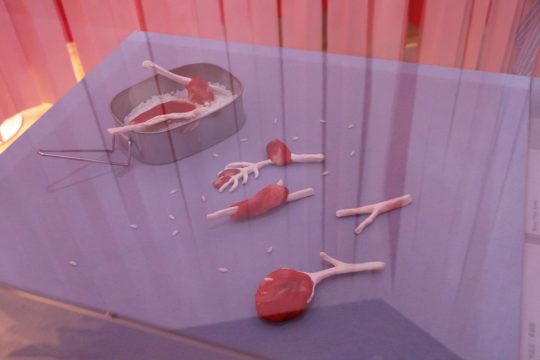

未来の食肉産業に貢献することが期待されている「骨植物」

食べることをデザインする「イーティング・デザイナー」であるマライエ・フォーゲルサング氏。彼女の展示はおべんとうの「触ることや見ることができない」側面を《intangible bento》の展示で生き生きとした物語として表現し、私たちをその中に誘います。

私たちの慣れ親しんだおべんとうを、普段とは違う視点で捉える作品を通じて、来場者自身がよくみて考え、おべんとうを再発見することができるような空間です。

本展示を監修したイーティング・デザイナーのマライエ・フォーゲルサング氏。もともとはオランダのプロダクト・デザイナー

会場では、「精霊フォン」を使って精霊たちの声を聞くことができます。彼らが語りかけてくるのは、目に見えない思い出や生産者との物語、そしてバイオプラスティックのお弁当箱や昆虫食など、おべんとうの「未来の可能性」です。

お弁当は作る人から食べる人への贈り物であるだけではなく、今を生きている私たちから「未来のあなた」への贈り物なのかもしれません。

|FRAGMENTS PASSAGE – おすそわけ横丁

おすそわけ横丁の入り口。まるで東南アジアのバーザールのような雰囲気が漂う

横丁にはたくさんの人に頂いた「おすそわけ」が並ぶ。これは・・・兜?

バザールに集まる「おすそわけ」を使ったワークショップ

誰かとおべんとうを食べる時の楽しみは、「おかず交換」。そういう人も多いでしょう。北澤潤氏はこの「おすそわけ」の要素に着目し、美術館の中にその気持ちや文化を考える《おすそわけ横丁》を作り上げました。

まるで東南アジアの伝統市場の風景を彷彿とさせるこの通りには、持ち寄ったものを自由におすそわけし合う空間が広がっています。家からものを持ち寄ったり、広場で敷物を広げたり。会場の一角では、横丁に集まった「おすそわけ」を使ったワークショップも行われていました。そこには、誰かに何かを「教える」といった空気はありません。あくまでこれも「おすそわけ」なので、みなさんとても自由でくつろいだ雰囲気で取り組まれていました。

この《おすそわけ横丁》は、日々おこなわれる「おすそわけ」によって変化する展示だと言えるでしょう。あなただったら、何をおすそわけしますか?してもらいますか?

会場には、世界のさまざまなお弁当箱を紹介するコーナーも

他にも会場では江戸時代に宴の場で使われた美しくユニークな形のお弁当箱や、世界のさまざまなお弁当箱を紹介。私たちの文化の中の「食べること」への工夫やデザインに注目し、「お弁当を食べる」という行為を通して起こる人と人とのコミュニケーションについて考えます。

また、8月20日には休館日の月曜日に「キッズ・デー」を開催。楽しい参加型プログラムで親子でゆったり楽しめるほか、会期中は東京都交響楽団とのコラボレーション企画の音楽会や作家によるワークショップもおこなわれます。

見て、聞いて、触れて楽しい「BENTO おべんとう展-食べる・集う・つながるデザイン」。

会場には素敵な「おもてなし」と遊び心があふれています。

みんなが大好きなおべんとうを通じて、あなたの大切な人とのつながりを感じてみてはいかがでしょうか?

|開催概要

| 展覧会名 | 「BENTO おべんとう展-食べる・集う・つながるデザイン」 |

| 会 期 | 2018年7月21日(土)- 10月8日(月・祝) 9:30から17:30まで(入室は閉室の30分前まで) ※ただし7月27日(金)、8月3日(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)、31日(金)はサマーナイトミュージアムにより21:00まで |

| 休室日 | 月曜日、9月18日(火)、25日(火) ※ただし、8月13日(月)、9月17日(月・祝)、24日(月・休)、10月1日(月)、8日(月・祝)は開室 |

| 会場 | 東京都美術館 ギャラリーA・B・C |

| 観覧料 | 一般 800円 / 大学生・専門学校生 400円 / 65歳以上 500円 団体(20名以上) 600円 / 高校生以下は無料 ※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料 ※いずれも証明できるものをご持参ください ※10月1日(月)は「都民の日」により、どなたでも無料 |

| 公式サイト | http://bento.tobikan.jp/ |