2019年5月3日(金・祝)から6月2日(日)まで、東京国立博物館では、

特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」

が開催されています。メディア向け内覧会が開かれましたので、今回はその様子をお伝えいたします。

皇室ゆかりの優品や国宝・重要文化財をはじめとする日本の美を、広く国内外へ、さらに未来へ紡ぐために展開されている「紡ぐプロジェクト」。その一環として開催される本展では、皇室ゆかりの名品である狩野永徳筆『唐獅子図屏風』や国宝『檜図屏風』をはじめ、雪舟、尾形光琳、葛飾北斎など、教科書でもおなじみの名品たちが一堂に会します。

当初の予定よりも展示作品数を増し、満を持しての開催となる本展は、まさに令和改元を機に、日本美術史の流れを一望出来るような試みと言えそうです。

展示風景

『美を紡ぐ』展の観覧順路は特別5室→4室→2室→1室。冒頭に狩野永徳の大作を展示

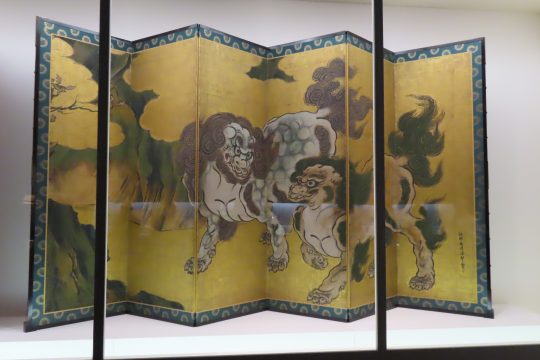

狩野永徳筆『唐獅子図屏風』 安土桃山時代・16世紀 宮内庁三の丸尚蔵館

特別5室の展示会場入り口付近に展示されているのが、狩野永徳筆『唐獅子図屏風』。織田信長や豊臣秀吉ら時代の覇者たちに取り立てられ、当時の画壇を牽引した狩野永徳ですが、その画業の中でも特に有名な作品です。

周囲を睨めつける眼力、勇壮な体躯。その威風堂々とした筆力に冒頭から度肝を抜かれます。

縦が約2.2m、幅は約4.5mを超えるという破格のスケールを持つ本作ですが、上下左右が切り詰められており、もともとはさらに大きく、城郭内の大広間の床を飾る障壁画だった可能性もあるそうです。

狩野永徳『檜図屏風』 1590年 東京国立博物館

本展の最大の見どころは、狩野永徳の画業をしのばせる名品4点が会場に一堂に集うということ。

こちらは最晩年に自ら筆を揮ったとされる、国宝の『檜図屏風』です。

本作もまた障壁画の一部で、豊臣秀吉が造営した八条宮家のための御殿に描かれたものだそう。

金雲を押しのけるような檜の荒々しい幹。力強く、スピード感のある筆運びで描かれた枝や岩。天下の覇者の寵愛を受けていた永徳の、当時の勢いがそのまま伝わってくるような気がします。

並河靖之『七宝花蝶瓶』は、なんと金属線で紋様が区画されている

舞楽を題材にした海野勝珉の『太平楽置物』

近年、超絶技法を駆使した近代工芸に関する人気が高まっていますが、続く特別4室では近代の工芸家4人の作品が展示されています。

舞楽「太平楽」を舞う演者をモチーフにした海野勝珉作『太平楽置物』は、明治天皇が日本の美術工芸を振興するため、明治33年に開催されたパリ万国博覧会へ出品する目的で制作させた作品。細部の装飾や紋様の精緻さに、ただただ目を奪われます。

日本文化と和歌の豊かな文化を示す特別2室の展示

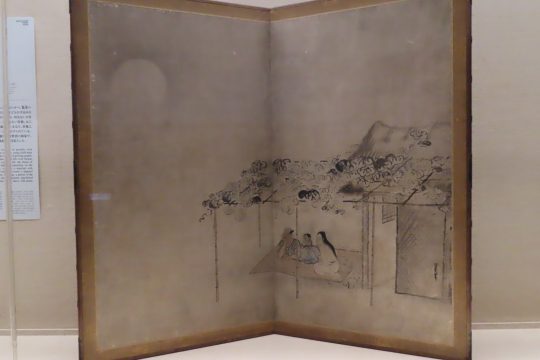

久隅守景『納涼図屏風』 東京国立博物館

平安時代・11世紀の『元暦校本』をはじめ、日本文化と和歌のつながりを示す書跡などが展示されている特別2室。この部屋の中でも特に印象に残ったのが、久隅守景筆『納涼図屏風』です。

ヒョウタンの実る棚の下に親子三人がそろい、夕涼みをする図。日常の何気ない場面を切り取っており、描線も力が抜けていてどこかのんびりした風情が漂っていますね。

この作品、教科書で見た方も多いと思いますが、歴とした国宝です。

なんというか、こういう作品を「国宝」にしてしまうあたり、日本という国の懐の深さ、「粋」のようなものを感じてしまいます。

暑くなるこれからの時期、何度も見て味わいたい清涼感のある作品です。

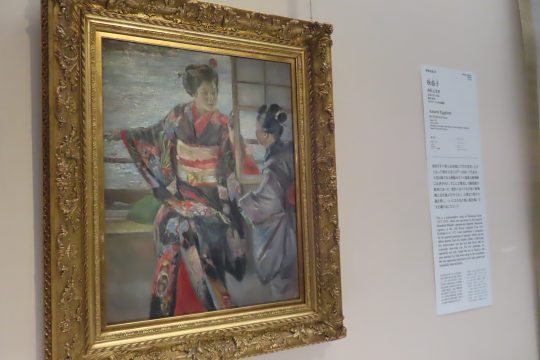

黒田清輝『舞妓』 1893年 東京国立博物館

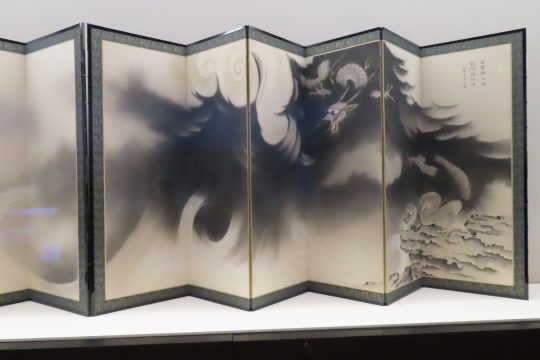

横山大観『龍咬躍四溟』 1936年 宮内庁三の丸尚蔵館

本展の最後を飾る特別1室では、洋画の黒田清輝と日本画の横山大観の両雄が豪華共演。

着物姿の日本女性をモチーフとしながらも、印象派に近い奔放な色使いで描かれた油彩の『舞妓』。中国の要素を下敷きにしつつも、屏風という日本の形式で日本的な龍を描いた大観の『龍咬躍四溟』。

一見対照的な作品ながら、横山大観は黒田清輝の中の日本的な感覚を評価し、好意を示していたそうです。

日本美術と西洋、アジア。近代におけるお互いの関係性の軌跡を映す、きわめて重要な作品たちです。

高村光雲『猿置物』 1923年 宮内庁三の丸尚蔵館

この他にも、会場には雪舟筆『秋冬山水図』、葛飾北斎『西瓜図』など、日本美術の精華とも呼ぶべき多数の名品が展示されています。

特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」の開催は6月2日(日)まで。

ぜひ、新しい御代が始まったこの時期に、日本美術の歴史的な歩みを振り返ってみてはいかがでしょうか?

開催概要

| 展覧会名 | 特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」 |

| 会 期 | 2019年5月3日(金・祝)~6月2日(日) 9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) (ただし、会期中の金曜・土曜は21:00まで開館) |

| 休館日 | 月曜日(ただし5月6日(月・休)は開館、5月7日(火)は休館) |

| 会場 | 東京国立博物館 本館特別5室・特別4室・特別2室・特別1室(上野公園) |

| 観覧料 | 一般1,100円(1,000円)、大学生700円(600円)、高校生400円(300円) 中学生以下無料 ※ ( )内は20名以上の団体料金 ※ 障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料 |

| 公式サイト | https://tsumugu-exhibition2019.jp/culturalexchange/ |