2021年6月22日(火)~9月12日(日)の期間、東京・上野の東京国立博物館にて特別展「国宝 聖林寺十一面観音 ―三輪山信仰のみほとけ」が開催中です。

その類まれな美しさで日本彫刻の最高傑作ともいわれる国宝《十一面観音菩薩立像》が、史上初めて奈良県外で展示されることで注目を集める本展。プレス内覧会に参加してきましたので、会場の様子をレポートします。

展示風景 国宝《十一面観音菩薩立像》奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

大神神社ゆかりの仏像が約150年ぶりに再会!

本展の主役である国宝《十一面観音菩薩立像》は奈良県桜井市の聖林寺が所蔵するものですが、江戸時代までは聖林寺ではなく、同市内の大神(おおみわ)神社に安置されていたことをご存じですか?

日本古来の自然信仰を現代まで伝える、三輪山を御神体とする大神神社。奈良時代には仏教伝来により神仏習合が進み、大神神社の境内に大神寺(鎌倉時代に大御輪寺に改称)が造られ、多くの仏像がまつられるようになりました。

しかし、明治政府の神仏分離令により廃仏毀釈の波が起こると、大御輪寺が廃寺に。仏像も聖林寺など親交の深かった近隣の寺院へ移すことを余儀なくされます。

本展は、国宝《十一面観音菩薩立像》をはじめ、国宝《地蔵菩薩立像》(法隆寺蔵)、《日光菩薩立像》《月光菩薩立像》(どちらも正暦寺蔵)など、かつて大御輪寺でまつられていた仏像を約150年ぶりに再会させる形で一堂に展示。

あわせて、大神神社の自然信仰や古代の祭祀を物語る資料や三輪山禁足地の出土品などを紹介するものです。

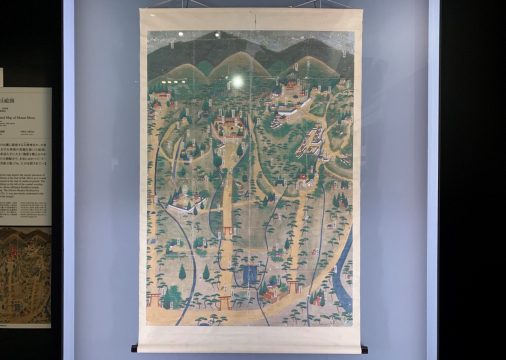

展示風景 《三輪山絵図》室町時代・16世紀 奈良・大神神社蔵 ※8月1日までの展示

展示風景 重要文化財《朱漆金銅装楯》鎌倉時代・嘉元3年(1305年) 奈良・大神神社蔵

360度さまざまな角度で堪能する十一面観音

展示風景 国宝《十一面観音菩薩立像》奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

国宝《十一面観音菩薩立像》は、清廉な雰囲気の会場で中央に落ち着きます。立像の背後には大神神社の三ツ鳥居を再現。鳥居から続くのは本殿ではなく三輪山という、大神神社における自然信仰の形をビジュアルで伝えています。

国宝《十一面観音菩薩立像》(部分) 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

十一面観音は、名前のとおり11の顔をもちます。

インドにおいてすべての方向を意味する「10」という数字に本体の面を合わせて11面、とするものもありますが、日本では本体の面+11面という形が一般的とのこと。国宝《十一面観音菩薩立像》も後者です。

あらゆる方向を見渡す頭頂部の11面には個性があり、正面の3面が穏やかな表情の「菩薩面」。像から見て左側(正面向かって右側)3面が怒ったような表情の「瞋怒(しんぬ)面」。像から見て右側(正面向かって左側)3面が牙を出した「牙上出(げじょうしゅつ)面」。後ろの1面が大きく笑った「大笑面」。そして中央の「頂上仏面」となっています。

国宝《十一面観音菩薩立像》(部分) 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

現在の国宝《十一面観音菩薩立像》は3面が失われています。そのため、残念ながら「大笑面」だけは確認することが叶いませんが、前後左右どこからでも鑑賞できるような会場配置なので、現存する面はすべて肉眼で楽しめるのがうれしいポイント。

国宝《十一面観音菩薩立像》(部分) 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

日本に現存する近世以前の仏像はほとんどが木造ですが、奈良時代・8世紀後半ごろには乾漆造りという技法が制作に用いられていました。本像も、木心のうえに木屎漆(こくそうるし)と呼ばれる漆と木粉の練り物で成型する「木心乾漆造り」でつくられたうちのひとつです。

削るのではなく漆を盛り上げてつくるため、写実的表現に適しているとされる木屎漆。本像では風をはらんだかのような天衣の襞のゆったりとしたカーブ、肉取りの張り、眼球の存在を感じさせる瞼の起伏や髪筋の整然としたさまなど、木屎漆ならではの表現が見どころです。

国宝《十一面観音菩薩立像》奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

側面から見ると、8等身のすらりとしたプロポーション、胸の厚み、重心の置き方などがよくわかります。厳かな面差しの頭をやや前に出した姿勢は、人々の姿をしっかり捉えようとするかのよう。

国宝《十一面観音菩薩立像》奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

後姿は珠玉の美しさで、背中のなまめかしさももちろんですが、特に腰から足にかけて衣の曲線がうっとりするほど優美なさまは必見。ところどころ剥げた金箔と地のつややかな黒色の対比が、かえって雰囲気のある陰影をつくり出しています。

国宝《十一面観音菩薩立像》(部分) 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

細部に目をこらせば、宝瓶を握る左手、下ろされた右手の指のたおやかなことにも目を奪われました。蓮の花をモチーフにした台座には天平美術らしい華やかさも。「日本美術の最高傑作」という評はけして誇張表現ではないと実感させられます。

国宝《十一面観音菩薩立像 光背残欠》奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

また、神仏の後光を視覚的に表現した光背(こうはい)も別途展示されています。現在では軸部分を残して多くが失われていますが、もとは3重の圏帯と唐草文を透かし彫りする光背だったのではと推測されているそう。在りし日の華麗さが偲ばれます。

そのほかの展示作品を紹介

国宝《地蔵菩薩立像》平安時代・9世紀 奈良・法隆寺蔵

かつて大御輪寺で十一面観音の隣に配されていたという国宝《地蔵菩薩立像》は、両手の手先以外をすべて一本の木材から彫り出した仏像です。太づくりの体躯は、まさに一本の木がそこにそびえ立っているかのような、ずしりとした実在感に満ちています。

左が《月光菩薩立像》右が《日光菩薩立像》どちらも平安時代・10~11世紀 奈良・正暦寺蔵

《日光菩薩立像》と《月光菩薩立像》は一見そっくりな姿ですが、実は材質や構造技法、作風が異なり、本来一具ではなかったらしいというのが面白いところ。大ぶりな目鼻立ちをしているのが日光菩薩、面長でおだやかな表情を浮かべ、顎付近がスッキリしているように見えるのが月光菩薩です。

展示風景 《山ノ神遺跡出土品》奈良県桜井市 山ノ神遺跡出土 古墳時代・5~6世紀 東京国立博物館蔵など

本展には三輪山禁足地や山ノ神遺跡で出土したものも展示されていますが、その多くは何らかの祭祀に使われた道具をかたどった模造品なのだとか。なかでも目を引くのは、酒造りにかかわる器物をかたどった石製品や土製品。

大神神社の祭神である大物主大神がお酒の神様であると前提を置くと、出土品の存在から、現在まで残る大神神社の酒造信仰が古墳時代までさかのぼりえることが見て取れ、興味深いものでした。

「日本美術のとびら」入り口

「日本美術のとびら」巨大スクリーンの一部

特別展「国宝 聖林寺十一面観音 ―三輪山信仰のみほとけ」の開催は2021年9月12日(日)まで。

なお、本展の開幕と同時に、東京国立博物館の本館特別3室に新しく「日本美術のとびら」という常設の体験展示も公開されました。日本美術の歴史を学べる巨大スクリーンの前で手を動かすと、表示された日本美術のポップアップが回転したり、ページをめくったりとインタラクティブな体験ができるほか、高精細複製品の《風神雷神図屛風》や《夏秋草図屛風》といった名品も鑑賞できます。

事前予約が必要ですが、特別展の観覧料でそのまま入れますので、ぜひご一緒に巡ってみてはいかがでしょう。

特別展「国宝 聖林寺十一面観音 ―三輪山信仰のみほとけ」概要

※本展は事前予約制(日時指定券)です。詳細は展覧会公式サイトよりご確認ください。

| 会期 | 2021年6月22日(火)~9月12日(日) |

| 会場 | 東京国立博物館 本館特別5室 |

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時 |

| 休館日 | 月曜日(ただし、8月9日は開館) |

| 観覧料 | 前売日時指定券 一般1,400円、大学生700円、高校生400円、中学生以下無料

そのほか、詳細は展覧会公式サイトから⇒https://tsumugu.yomiuri.co.jp/shorinji2020/tickets.html |

| 主催 | 東京国立博物館、読売新聞社、文化庁、日本芸術文化振興会 |

| 展覧会公式サイト | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/shorinji2020/ |