増山雪斎《孔雀図》江戸時代、享和元年(1801年) ボストン美術館蔵

ボストン美術館設立150周年にあたる2020年に企画されながらも、新型コロナウイルスの感染拡大により延期を余儀なくされた本展。

その「ボストン美術館展 芸術×力(げいじゅつとちから)」が満を持して7月23日に開幕した。

展示会場入口。権力を象徴する巨大な肖像画が来場者を出迎える

2022年7月23日(土)~2022年10月2日(日)まで、東京都美術館にて「ボストン美術館展 芸術×力」が開催中だ。

エジプト、ヨーロッパ、インド、日本・・・本展で出品される、さまざまな地域から収集された約60点の美術品を貫く縦糸となるのは、「権威」「力」である。

現代において芸術は「反権威」「反権力」であるというイメージを持つ人は多い。しかし歴史を紐解いてみれば、両者の関わりは密接だ。

古今東西の権力者はその力を維持するために芸術の力を利用し、宮廷を彩り、その正統性を示してきた。

その結果、権力者たちが時の一流の画家や職人に作らせた優れた芸術品は、今もなお私たちを魅了する輝きを放ち続けている。

本展はこのような「芸術と力」の関係性に注目し、ボストン美術館の百科事典的なコレクションの中から厳選した作品を展示。芸術作品が古来から担ってきた社会的な役割に焦点を当てる。

権力者たちが愛した、荘厳な美のコレクション

《ホルス神のレリーフ》エジプト(エル・リシュト、センウセレト1世埋葬殿出土)、中王国、第12王朝、センウセレト1世治世時(紀元前1971-1926)ボストン美術館蔵

光格天皇(1771-1840)の仮御所から新内裏への遷幸の様子を描いた《寛政内裏遷幸図屏風》(吉村周圭、江戸時代・寛政2-7年)ボストン美術館蔵

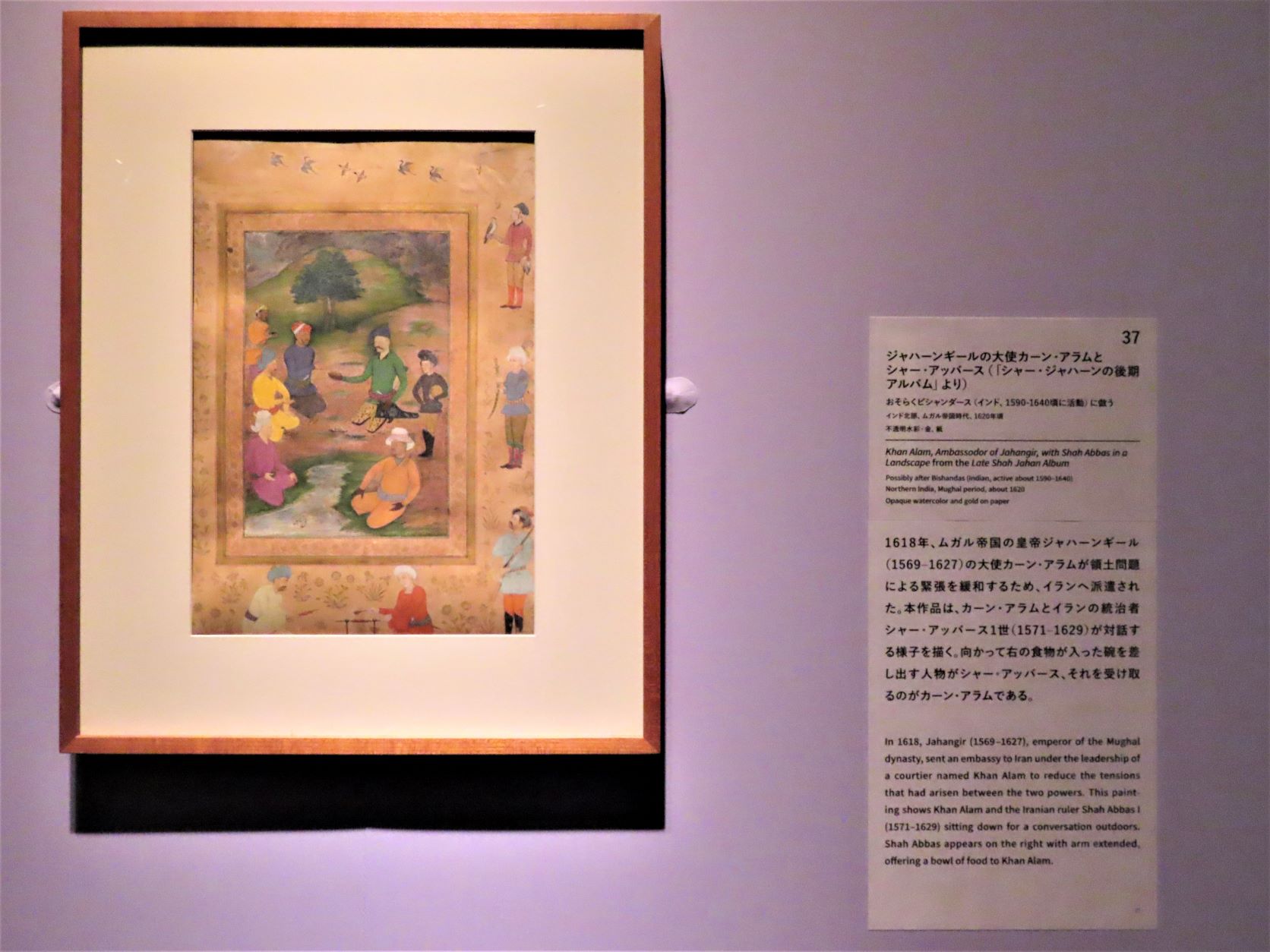

《ジャハーンギールの大使カーン・アラムとシャー・アッバース(「シャー・ジャハーンの後期アルバム」より》(おそらくビシャンダース、インド北部、ムガル帝国時代、1620年頃)ボストン美術館蔵

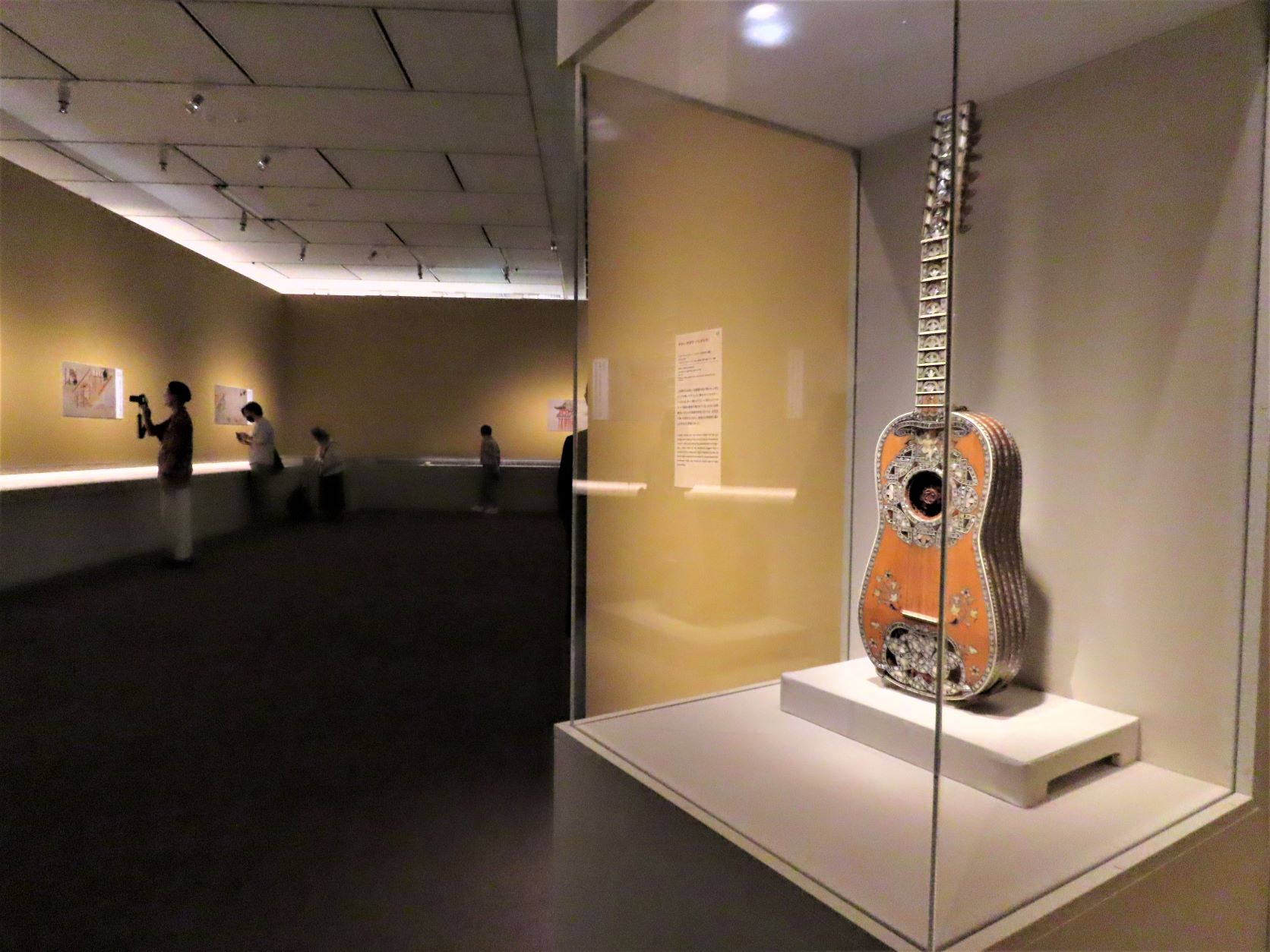

展示風景より。画面手前は《ギター(キタラ・バッテンテ)》(ヤコポ・モスカ・カヴェッリ、イタリア・1725年)ボストン美術館蔵。金属弦を張った珍しいもので、象牙や鼈甲など当時最も珍重された天然素材で装飾されている

アンソニー・ヴァン・ダイク《メアリー王女、チャールズ1世の娘》(1637年頃)ボストン美術館蔵

長い歴史の中で、芸術作品は鑑賞用のみならず多様な役割を担ってきた。

例えばヴァン・ダイクによって描かれたメアリー王女の肖像画はドレスの布地の質感や手の優雅さ、無垢な瞳のきらめきを表現した見事なものだが、こうした貴族の肖像画には王族同時の婚姻を祝う、もしくは進めるという重要な「役割」があった。

担当学芸員である大橋菜都子氏は

「芸術を通して各時代における権力者の力を浮き彫りにし、その力を示すために各作品がいかに使われてきたのかを追う展覧会。時代や国によって異なる権力の表され方に注目して見ていただきたい」

と本展の開催意義を語る。

《平治物語絵巻 三条殿夜討巻》(部分)(鎌倉時代、13世紀後半)

信頼・義朝軍によって連れ去られる後白河院。その姿は御簾の奥に隠れ、描かれない

本展は全五章構成。章ごとにさまざまな角度から力と芸術の関係性について焦点を当てているが、時代や地域性による違いについて注目してみるのも面白い。

例えば展覧会場入口に展示されている《戴冠式の正装をしたナポレオン1世の肖像》において、ナポレオンは金の月桂冠やワシが先端に施された笏により、シンプルに威厳に満ちた姿で描写されている。

しかし、《平治物語絵巻 三条殿夜討巻》においては天皇という存在は御簾の奥に隠れ、日本美術の伝統に則ってあからさまに表されていない。草薙の剣や八咫の鏡といったレガリアが決して人目に触れることがないように、日本において「権威」というのは隠される存在なのである。

エル・グレコ《祈る聖ドミニクス》(1605年頃)ボストン美術館蔵

古くから、権威・権力に「お墨付き」を与えるのは「神」「天」などといった超自然的・宗教的概念であった。「聖なる世界」と題された章では「神の代理人」となった権力者たちが生み出した宗教に関わる芸術作品を展示している。

聖母子像や如来像はもちろん、修道士や聖人、精神世界と強いつながりを持った地上の人物たちの像も数多く生み出されたが、エル・グレコの《祈る聖ドミニクス》もそのひとつだ。ドミニコ会として知られる「説教者修道会」を創立した聖ドミニクスの、まさに私的な祈りの瞬間が力強い筆致で表されている。

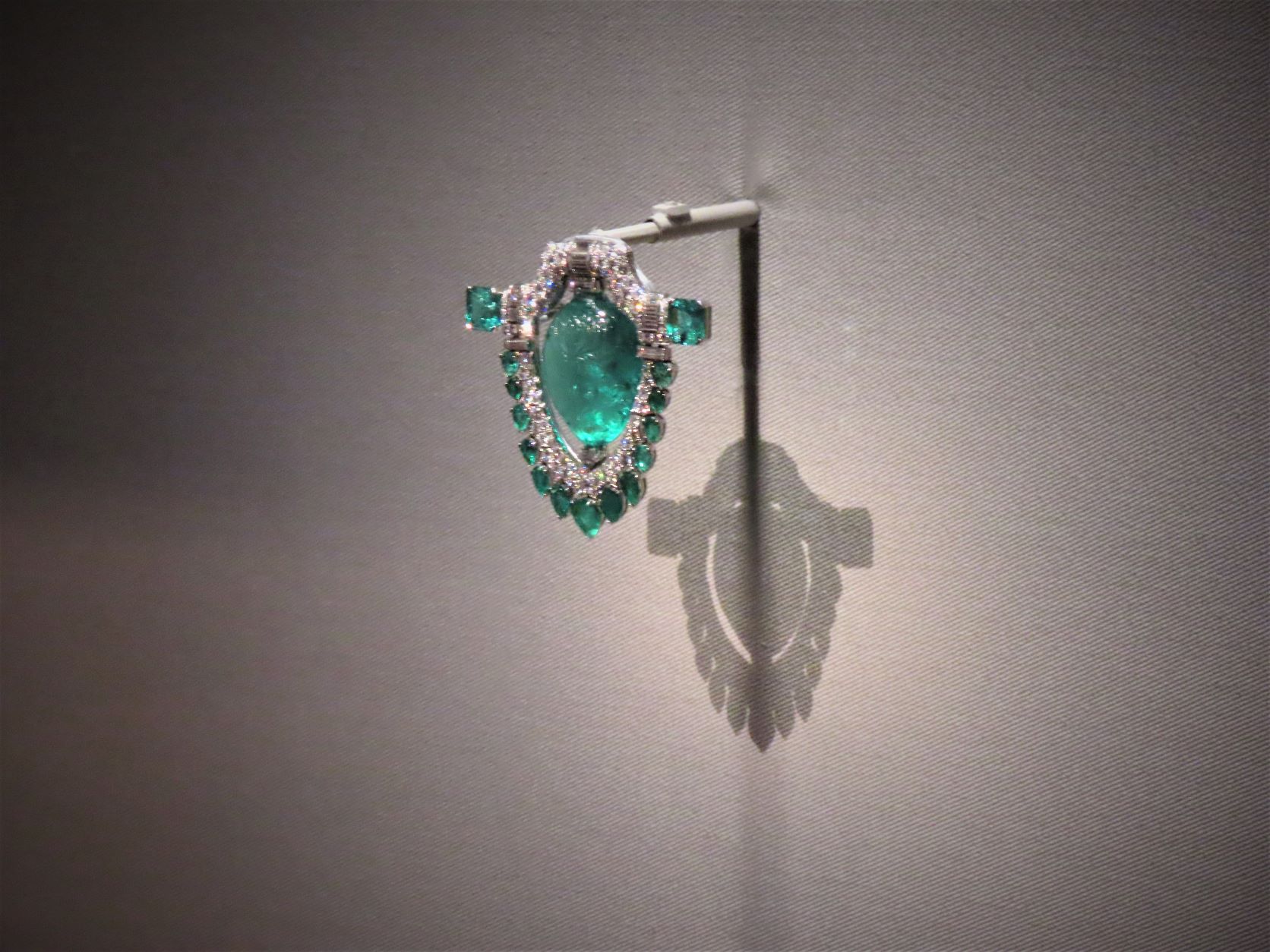

オスカー・ハイマン社、マーカス社のために製作《マージョリー・メリウェザー・ポストのブローチ》(1929年)ボストン美術館蔵

また、権威・権力というものを直接的に、また象徴的に公に示すもののひとつが宮殿である。本展で展示されている多くの芸術作品は、こうした宮殿、宮廷における公式の儀式や社会的な慣習と深く結びついているといえるだろう。

特に衣装と装身具はそれを身につける個人の権力や地位を伝えるうえで決定的なものだ。

《マージョリー・メリウェザー・ポストのブローチ》は、アメリカ人のマージョリー・メリウェザー・ポストがイギリス王ジョージ5世、メアリー王妃との謁見の際にマンハッタンのマーカス社から購入したもの。プラチナとダイヤモンドの装飾がついており、中央に嵌め込まれた60カラットのエメラルドが燦然たる輝きを放っている。

結局このブローチは謁見に用いられることはなかったが、ポストのジュエリーコレクションの中でも宝物のように大切にされ続けたという。

日本にあれば国宝?!里帰りした名宝たち

《吉備大臣入唐絵巻》(部分)(平安時代後期-鎌倉時代初期、12世紀末)ボストン美術館蔵

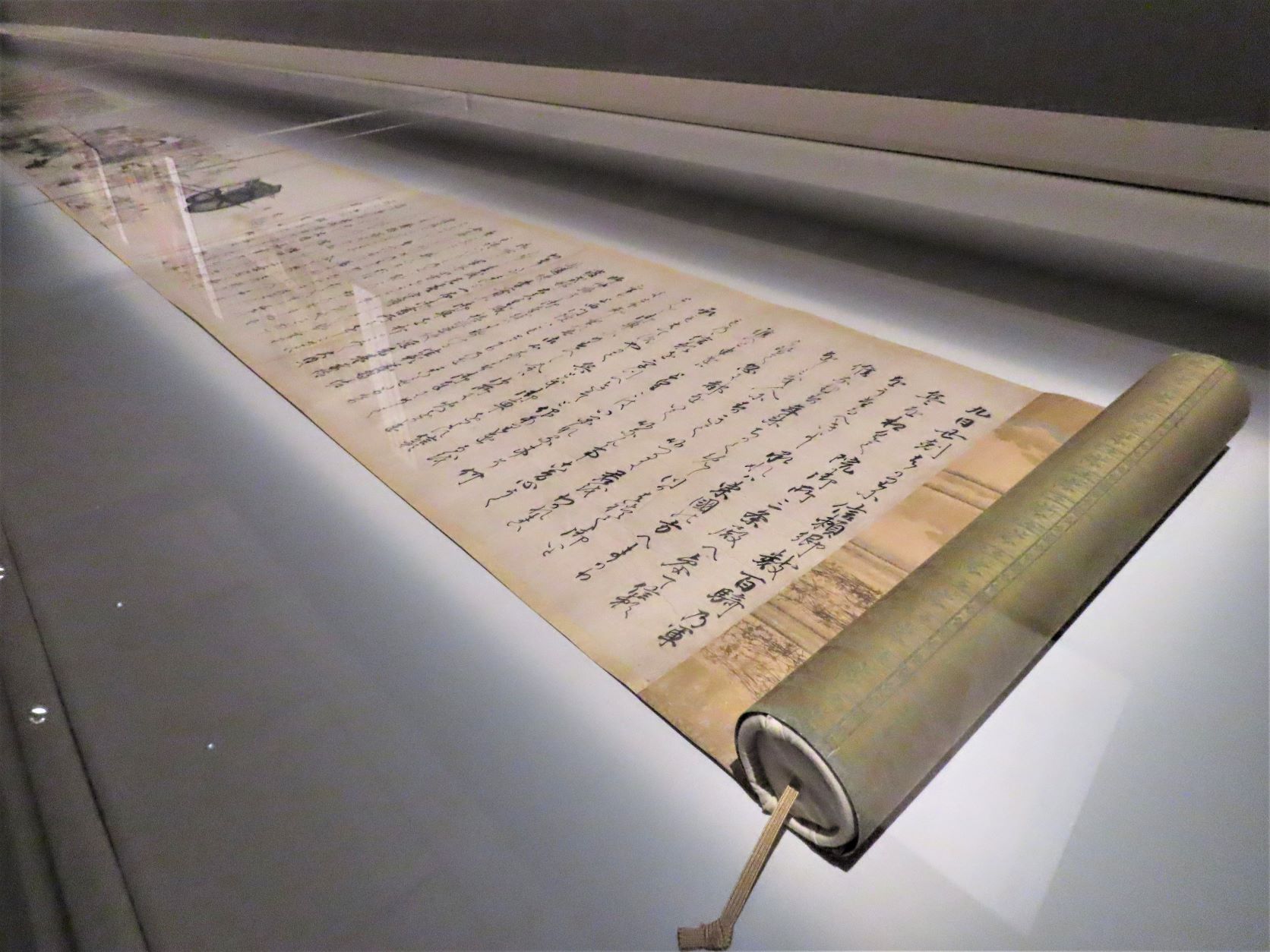

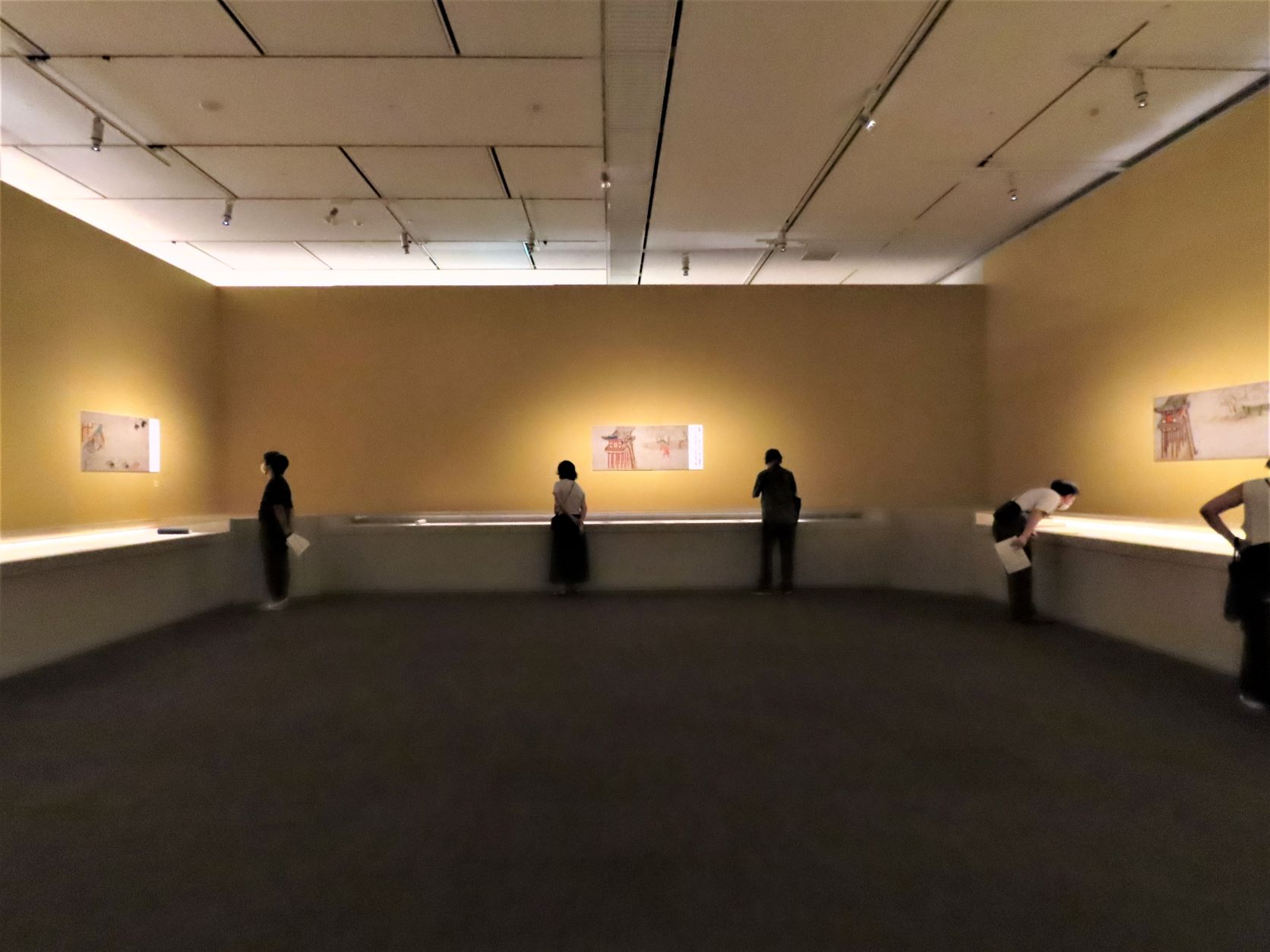

長大な絵巻物のため、コの字型に展示空間が作られている

《吉備大臣入唐絵巻》(部分)(平安時代後期-鎌倉時代初期12世紀末)より、吉備真備と唐人の囲碁対局の場面

アメリカのボストン美術館は、”東洋美術の殿堂”と称され、100年以上にわたる日本美術の収集はアーネスト・フェノロサや岡倉天心に始まり、今や10万点を超える。その膨大なコレクションの中でも傑出した存在である《吉備大臣入唐絵巻》は先に紹介した《平治物語絵巻 三条殿夜討巻》とともに「日本にあれば国宝」とも言われる貴重な作品だ。

その二大絵巻が揃って展示され、まさに本展の白眉とも言うべき存在感を放っている。

《吉備大臣入唐絵巻》は遣唐使として海を渡った吉備真備が、鬼と化した阿倍仲麻呂の力を借りながら数々の難題を解決していく物語。長大なため、室内をコの字型に囲むように展示されている。代々寺社や豪族によって守り伝えられてきたが、幕末から明治への社会変動を受けて市場に流出。長く買い手がつかない状況が続いていたが、やがて昭和7(1932)年にボストン美術館によって購入されたという。

「幻の国宝」となった本作品。鑑賞するにあたって、この絵巻物がたどった数奇な運命に想いを馳せてみても面白いだろう。

増山雪斎《孔雀図》江戸時代、享和元年(1801年)ボストン美術館蔵

本展の最後を締めくくるのは、左幅と右幅に艶やかな孔雀の姿が描かれた《孔雀図》だ。

画家の増山雪斎は名を正賢(まさたか)といい、江戸時代中期に伊勢長島藩(現在の三重県桑名市長島町)を治めた大名。多くの画家・知識人らを庇護し、さらに自身でも多くの書画を制作した。

本展のために修復され、初めての里帰りを果たした《孔雀図》は、雪斎が数多く取り組んだ画題で、まさに代表作と言える質の高さを誇る。

ジョン・シンガー・サージェント《1902年8月のエドワード7世の戴冠式にて国家の剣を持つ 、第6代ロンドンデリー侯爵チャールズ・スチュワートと従者を務めるW・C・ボーモント》(1904年)ボストン美術館蔵

さまざまな場所、さまざまな時代で権力と芸術が織りなす均衡と勾配。

権力者たちは芸術の力によって己を誇示し、依って立つ物語に神話的な正統性を付与してきた。しかし、本展において示されているのは権力に従属するだけの芸術の姿ではない。

芸術はその内に世俗の「力」をも超える「チカラ」を秘め、人々の心のみならず、時に世界さえも動かす。集められた名宝の数々を眺めていると、胸の内にそんな思いが芽生えてくる。

一旦延期となり、いよいよ待望の開幕となる本展覧会。ぜひ、直接会場でご覧いただければと思う。

開催概要

| 会期 | 2022年7月23日(土)~10月2日(日) |

| 会場 | 東京都美術館 |

| 開室時間 | 9:30-17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 月曜日、9月20日(火) ※ただし8月22日(月)、8月29日(月)、9月12日(月)、 9月19日(月・祝)、9月26日(月)は開室 |

| 観覧料 | 一般 2,000円 大学専門学生 1,300円 65歳以上 1,400円 ※本展は展示室内の混雑を避けるため、日時指定予約制となっております。→展覧会HP |

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、ボストン美術館、日本テレビ放送網、BS日テレ、読売新聞社 |

| 問い合わせ先 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会HP | https://www.ntv.co.jp/boston2022/ |