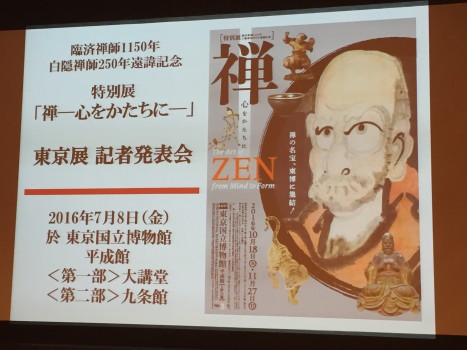

10月18日(火)から11月27日(日)東京国立博物館で開催される 特別展「禅 -心をかたちに-」の記者発表会が7月8日行われました。

この展覧会は、臨済宗・黄檗宗の宗祖、臨済義玄禅師の1150年遠諱と、日本臨済宗中興の祖、白隠慧鶴禅師の250年遠諱を記念して開催されます。

本展覧会は、「第1章 禅宗の成立」「第2章 臨済禅の導入と展開」「第3章 戦国武将と近世の高僧」「第4章 禅の仏たち」「第5章 禅文化の広がり」の全5章で構成されており、見どころは…

①国宝22件、重要文化財102件が集結。

鎌倉時代から江戸時代にいたる臨済禅の歴史をたどり、禅宗寺院に花開いた禅の美術を見ることができます。国宝「達磨図」をはじめ東京での展覧会限定の作品も多数展示されます。水墨画から茶の湯まで、東京としては禅の名宝が集結する過去最大の展覧会です。

②禅の影響を受けた武将の茶道具を紹介。

信長の弟、織田有楽所有と伝わる茶道具を展示。大阪夏の陣で天下の茶入「新田肩衝」とともに被災し、徳川家康の命によって救い出された「玉垣文琳」など、エピソードの尽きない名品を紹介します。

③禅の心を体験するイベントも多数。

記念講演会やトークイベントをはじめ、禅の文化や歴史などをわかりやすく僧侶が語る「禅トーク」や、禅院に伝わる茶道の原点「四ツ頭茶礼」、日常に役立つ禅語など、まさに禅の心を体験できるイベントも盛りだくさんです。

特定の経典を持たない禅宗では、その教えは師の心から弟子の心へと連綿と受け継がれてきました。言葉や文字、経典によらず師と弟子との直接的な関わりのなかで自分自身の心そのものをつかみ出し、自分の心のなかの仏性を見出して、直感的な悟りの境地へ至るというものです。

理想化された超越的存在としての仏像よりも、歴史上実在した生身の祖師・先師たちの人間味あふれる姿を「かたち」として遺し伝えてきました。

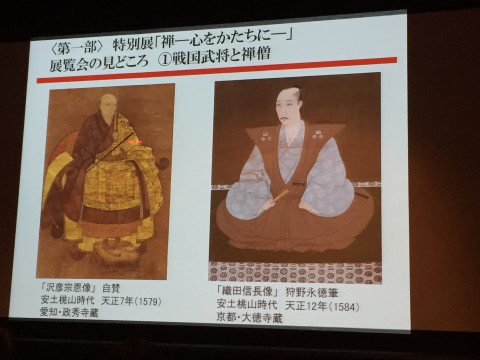

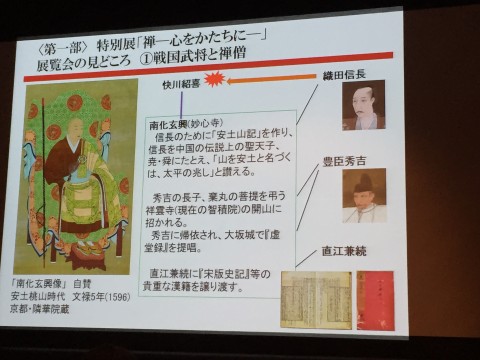

戦国武将と禅僧

戦国武将は、生死を分ける決断を日々迫られましたが、彼らの心を鍛え、ブレーンとして活躍したのが禅僧です。

武田信玄は幼少期から禅僧に儒学・漢文学を学びました。織田信長に「天下布武」というフレーズを考案したのも禅僧です。他の戦国武将も禅僧とは関係が深く、禅僧たちは中国の政治思想・歴史・文学に関する学識を活かして戦国武将を支えました。

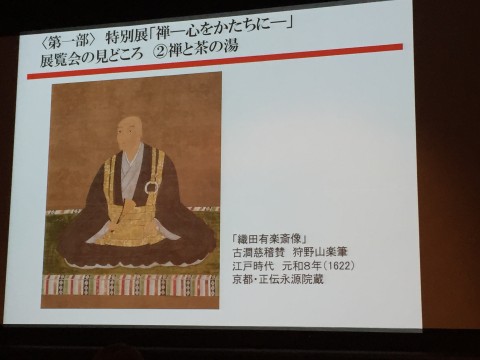

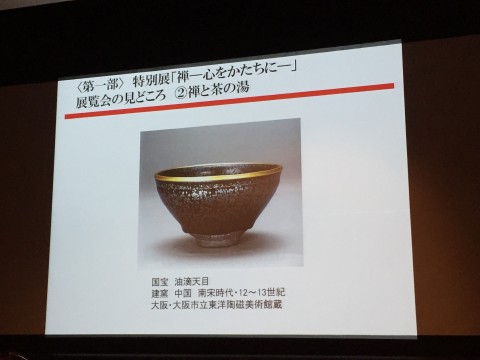

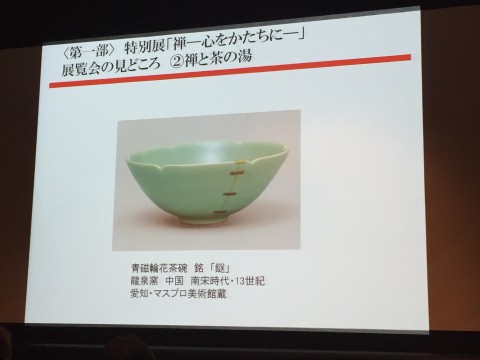

禅と茶の湯

日本を象徴する文化の一つに挙げられる「茶の湯」。その成立と展開には禅が深く関わっています。

今回の展覧会では、唐物荘厳の時代から戦国の世を経て、侘茶が浸透するまでの様子をたどります。この転換期を象徴する人物として、織田信長の弟で茶人としても知られる織田有楽をとりあげます。激動の時代を経て、今日まで大切に伝えられてきた名品ばかりです。

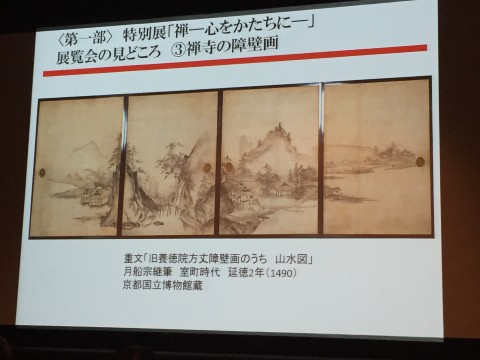

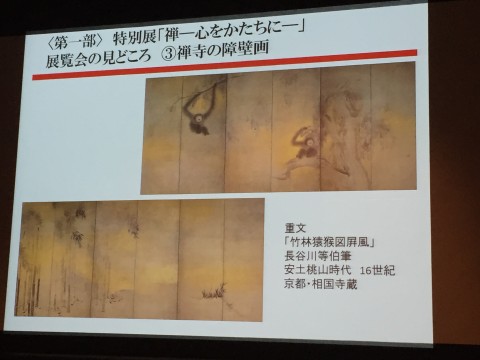

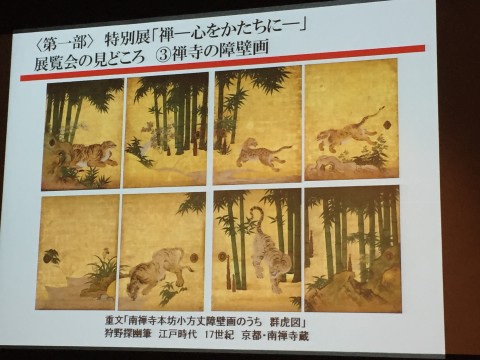

禅寺の障壁画

禅寺特有の建物といえば方丈。そこには、仏像や祖師像が安置され、また様々な仏事の場となって空間は拡大し、山水・花鳥・人物などの障壁画が描かれました。何といっても巨大な画面、時代をリードする絵師たちはそこで腕を競い合い、新時代の様式を生んだのです。禅寺の障壁画ぬきに、日本の絵画史を語ることはできません。

狩野元信・狩野山楽・長谷川等伯・海北友松・狩野探幽・伊藤若冲・池大雅らの描く障壁画は、まさに各時代の代表作です。

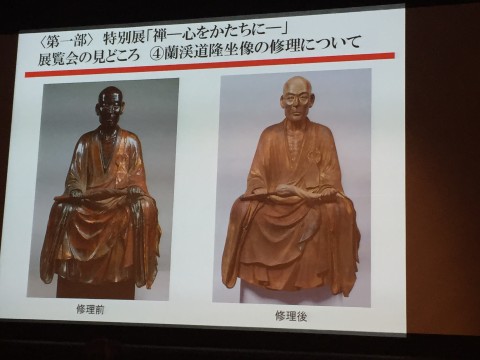

蘭渓道隆坐像の修理について

蘭渓道隆坐像は、建長寺の境内にあって一般の立ち入りが許されない開山堂の中に安置されています。平成15年、建長寺創建750年を記念して開催された特別展「鎌倉-禅の源流」で初めて寺外に出て、展示室で対面した観覧者に強い印象を与えました。

一昨年から二年かけて保存修理が実施されました。以前は江戸時代に塗られた光沢のある漆に熱く覆われていましたが、修理前に調査を行い、漆の下層に健全な彫刻があることを確認し、漆を剥がしたところ、眉間の皺や目の下の弛みが現れ、きわめて現実味に富む姿を取り戻しました。

本展が修理後初めての公開です。

臨済・黄檗両宗十五派の全面的な協力のもと、各本山や末寺、塔頭に伝わる高僧の肖像や墨蹟、仏像、絵画、工芸など多彩な名宝の数々を一堂に集め、我が国における禅僧たちの足跡や禅宗の教えが日本文化に対し果たしてきた役割を見ることができる展覧会です。

記者会見の様子からも禅の神髄に触れる貴重な機会となる特別展です。

京都展での来場者88,000人を記録しました。今回は東京展限定の作品(豊臣秀吉像・青磁輪花茶碗銘「鎹」など)もありますので、この機会に是非足をお運びください。