記事提供:たいとう文化マルシェ

20世紀を代表する巨匠ジョルジョ・デ・キリコ(1888-1978)の、日本では10年ぶりとなる大規模回顧展「デ・キリコ展」が東京・上野の東京都美術館で開催中です。会期は2024年8月29日まで。

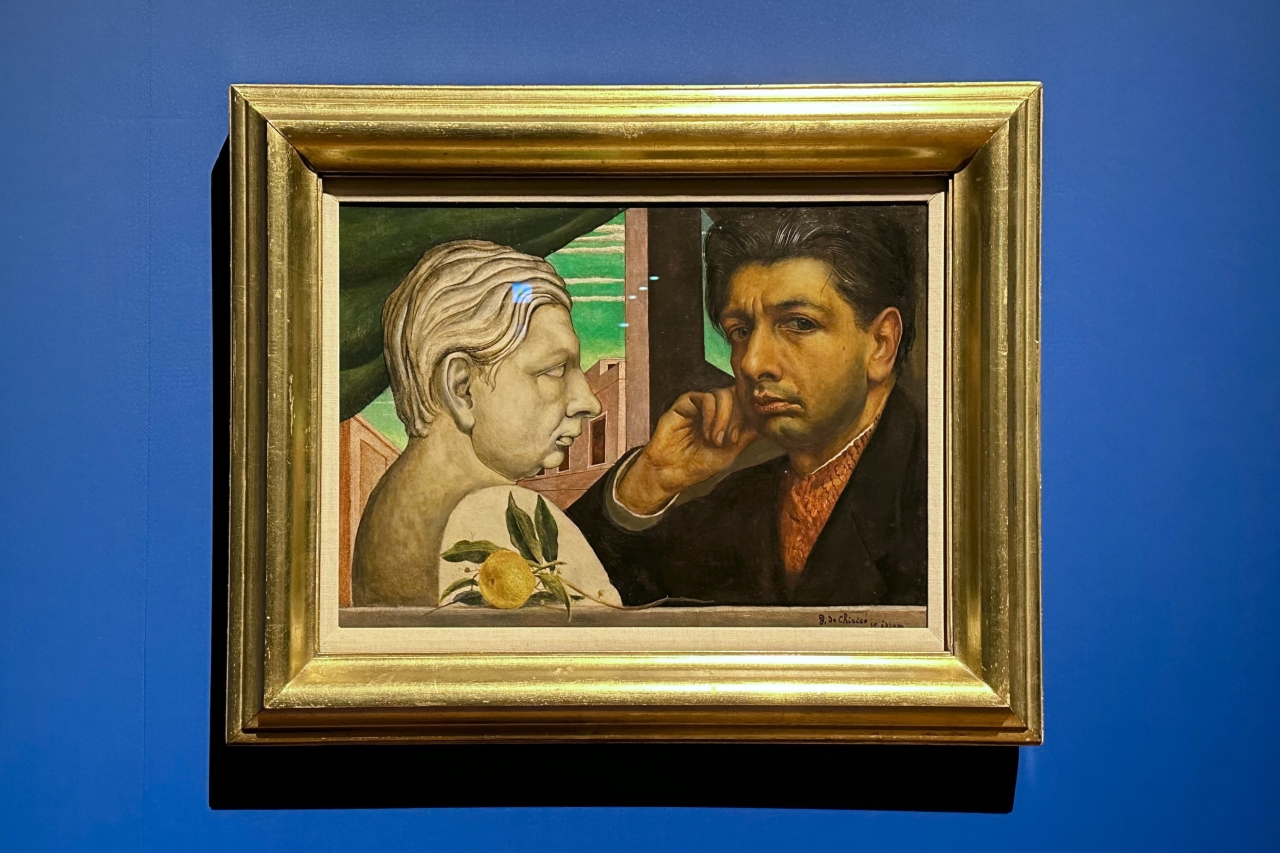

展示風景 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

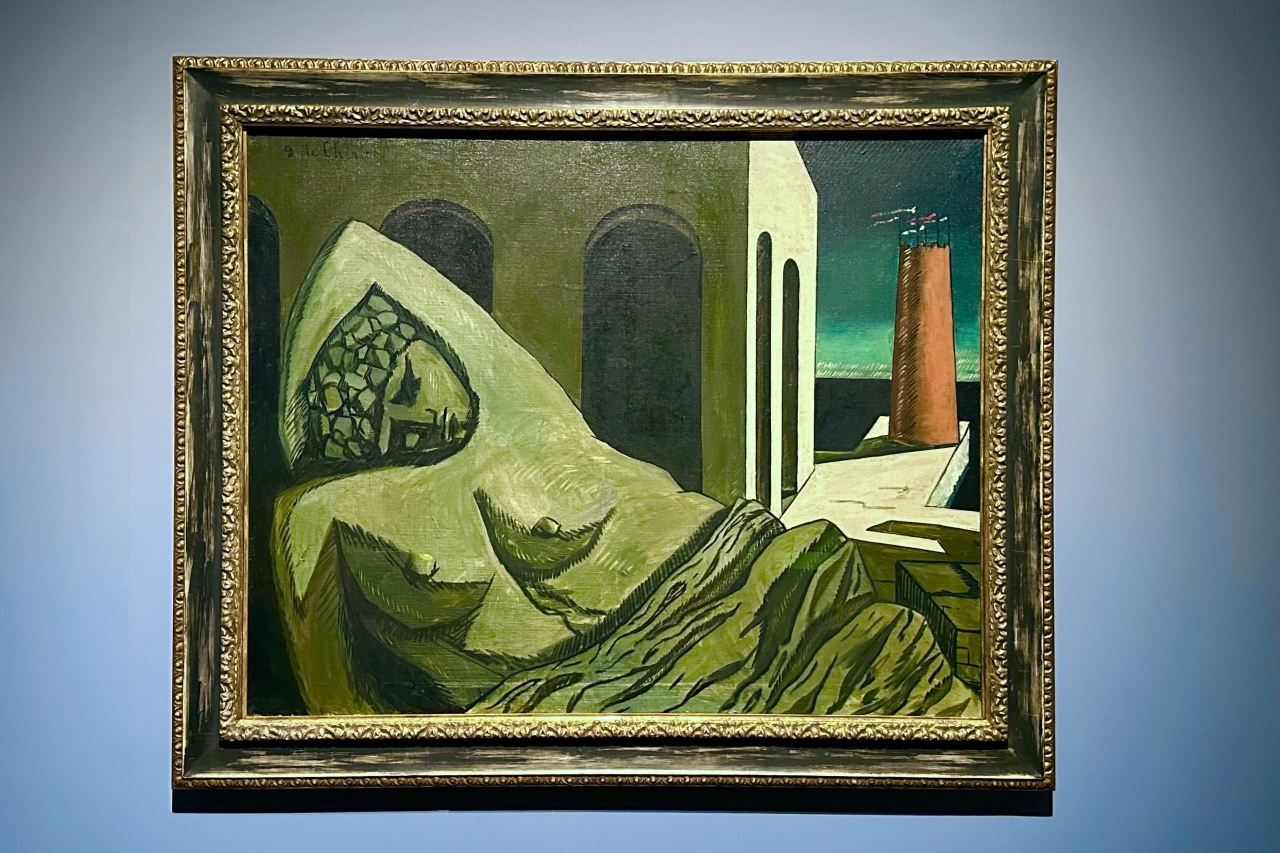

展示風景 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

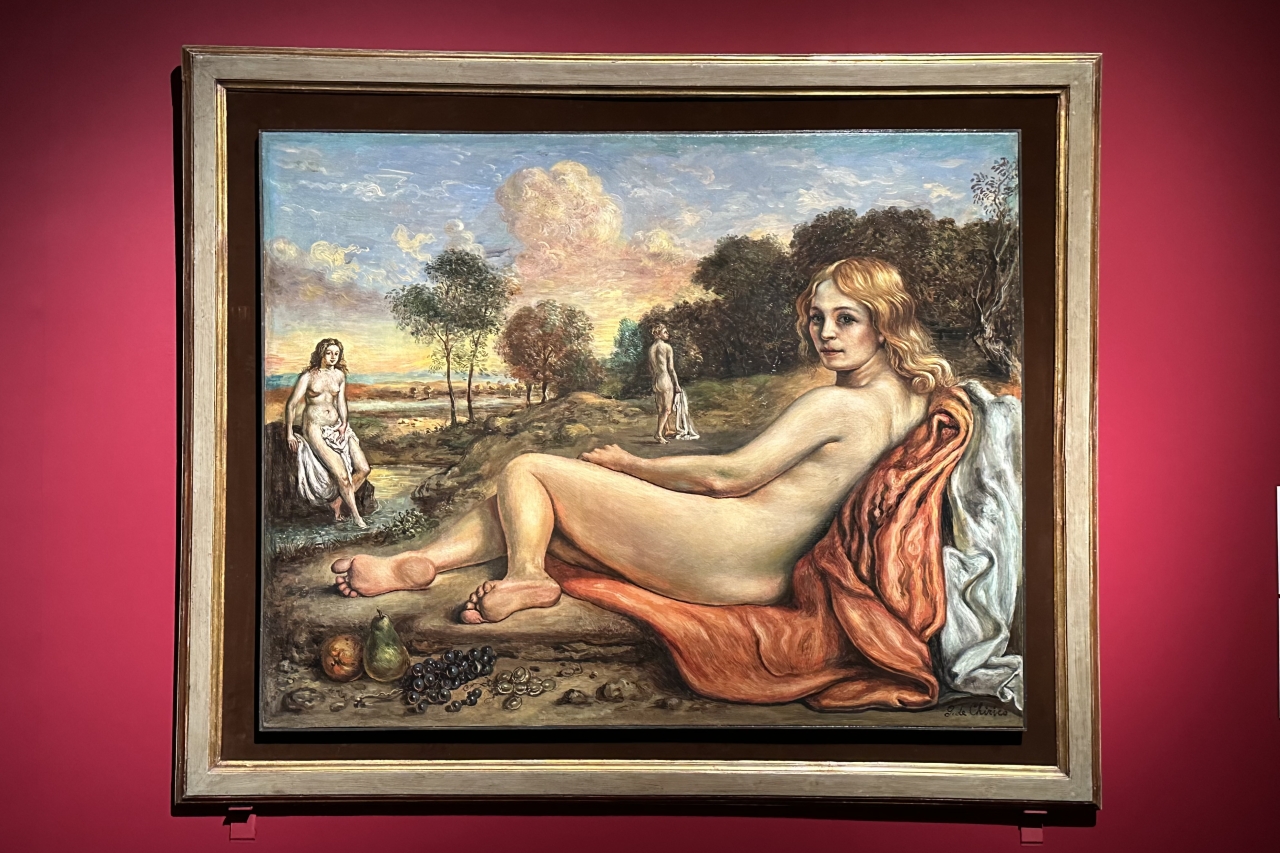

展示風景 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

サルバドール・ダリやルネ・マグリットといったシュルレアリストをはじめ、数多くの芸術家に多大な影響を与えた「形而上絵画」で名声を獲得したジョルジョ・デ・キリコ。前衛画家としてのイメージが強いですが、一方でルネサンスやバロックといった古典主義的な表現手法にも傾倒し、時代によって画風を大きく変化させていった人物でもありました。

回顧展というと、作家の初期から晩年までの作品を時系列に並べて紹介するのが一般的です。しかし本展では、世界各地から集まった油彩を中心とする100点以上の作品を「自画像・肖像画」「形而上絵画」「伝統的な絵画への回帰」など、デ・キリコが扱ったテーマやモチーフごとにまとめ、それらをどのように描き続け、変化を加えていったのかをわかりやすく紹介しています。

第1章では導入部として、自画像と肖像画に注目。デ・キリコがその画業の初期から取り組み、生涯で何百枚も手掛けたという自画像に見られる多様な様式の変遷には、彼が追い求めたそれぞれの時代の研究成果が表れています。

《弟の肖像》 1910年、ベルリン国立美術館 © Photo Scala, Firenze / bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

デ・キリコは1888年にギリシアでイタリア人両親のもとに誕生し、父の死後、母、弟とともにドイツのミュンヘンへ移住。そこで美術学校に入学するも中退し、1909年にイタリアのミラノへ居を移します。当時のデ・キリコはフリードリヒ・ニーチェの哲学や、《死の島》で有名な抽象主義の画家アルノルト・ベックリンの絵画などから大きな影響を受けており、本展にはこの時期、つまりパリで形而上絵画を確立する以前の初期段階に描かれた貴重な肖像画《弟の肖像》(1910)を見ることができました。

《自画像》 1922年頃、トレド美術館 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

《自画像》(c1922)は、前衛運動による表現形式の破壊への反動で、古典絵画の秩序を再発見した「秩序への回帰」という動向が西洋美術を席巻した時代に、デ・キリコが応答として手掛けたもの。ピエロ・デッラ・フランチェスカやラファエロ・サンツィオといった、ルネサンス絵画の堅固なヴィジョンに基づいています。

《闘牛士の衣装をまとった自画像》1941年、カーサ・ロドルフォ・シヴィエーロ美術館 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

《17世紀の衣装をまとった公園での自画像》1959年、ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団 © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

また、自画像のなかには17世紀風の衣装や闘牛士に扮装をしているものもありました。そういった演出的な試み、演劇的嗜好はデ・キリコ作品の特徴のひとつであり、彼がそのキャリアで断続的にかかわっていたオペラや演劇などの舞台美術と密接に関係しています。なお、展示後半ではデ・キリコが手掛けた舞台衣装やデザインスケッチも紹介されているので、相互に与えた影響を想像しながら鑑賞するのも面白そうです。

第2章ではデ・キリコの代名詞ともいえる形而上絵画を、「イタリア広場」「形而上的室内」「マヌカン」という3つのテーマにわけて構成。ふだんは世界中に散らばっている1910年代黄金期の代表作が多数集結した、本展のハイライトです。

デ・キリコは1910年のある日、フィレンツェのサンタ・クローチェ広場で、見慣れたはずの景色が初めて見るものであるかのような感覚に襲われたといいます。その「啓示」をきっかけに、広場や室内という具象を描きながらも、歪んだ遠近法や本来ならあり得ないモチーフの配置によって、夢のイメージにも似た、私たちに見えている世界の奥にある非日常的なもの、神秘や謎をほのめかすような絵画の制作を開始。

《沈黙の像(アリアドネ)》1913年、ノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

1911年にパリに移り住むと、彼の幻想的な絵画はたちまち批評家たちを虜にし、パリにおける最前線の潮流の一角をなします。敬愛するニーチェの哲学に影響を受けたその作品群を、後にデ・キリコは自ら「形而上絵画」と名付けました。「イタリア広場」のコーナーに出展されている《沈黙の像(アリアドネ)》(1913)は、まさに形而上絵画の傑作といわれる作品です。

《バラ色の塔のあるイタリア広場》1934年頃、トレント・エ・ロヴェレート近現代美術館(L.F.コレクションより長期貸与)© Archivio Fotografico e Mediateca Mart © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

人の姿がない広場で、ただ画面の外から伸びる長い影が不穏な雰囲気を漂わせる《バラ色の塔のあるイタリア広場》(c1934)は、1913年制作の《赤い塔のあるイタリア広場》を複製したもの。デ・キリコは過去に描いた形而上絵画の再制作も積極的に行っており、こうした行為はときに「贋作」として非難されることもありましたが、本人は「これらの複製は、より美しい素材とより洗練された技法をもって描かれているということ以外、欠点はないでしょう」(再制作を依頼した師アンドレ・ブルトンの妻への手紙より)とポジティブに捉えていたようです。

第一次世界大戦の勃発に伴い、兵士としてパリからフェッラーラに移り住んだデ・キリコの絵画は、それまでの広場を見渡す開けた視界から、室内の閉じた空間へと転換。描かれるモチーフも、フェッラーラの家の室内や店先のショーウインドウからインスピレーションを得て、ビスケットや海図、定規といったデ・キリコの身の回りにあっただろう事物が脈絡なく登場するようになります。

《福音書的な静物Ⅰ》1916年、大阪中之島美術館 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

それらは「形而上的室内」と呼ばれており、1910年代の作品を見ると、描かれているモチーフが不自然なほど目の前に迫っているような、外部の存在を排除した近視眼的な画面構成になっています。それが1960年代に入ると、窓を設置し、空間に広がりを生み出す構図へ変化。窓からはイタリア広場の建物も見えており、これはデ・キリコが1968年ごろから着手した、過去の作品のモチーフを統合する「新形而上絵画」の作品群に見られる特徴です。

《「ダヴィデ」の手がある形而上的室内》1968年、ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団 © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

「マヌカン」のコーナーでは、古典的な西洋絵画において特権的な地位を与えられていたモチーフである人物像を無個性のマヌカン(マネキン)に置き換え、他のモチーフと同列の、一種のモノとして扱ってみせた一連の作品群を展示。マヌカンの登場が第一次世界大戦の勃発と時を同じくすることから、マヌカンは戦争を引き起こしてしまう人間の理性の無さ、あるいは暴力に対する人間の無力さを表しているともいわれています。

《予言者》1914-15年、ニューヨーク近代美術館(James Thrall Soby Bequest)© Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Firenze © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

《形而上的なミューズたち》1918年、カステッロ・ディ・リヴォリ現代美術館(フランチェスコ・フェデリコ・チェッルーティ美術財団より長期貸与) © Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Turin, long-term loan from Fondazione Cerruti © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

ミューズや予言者、哲学者、花嫁などさまざまな役割を演じているマヌカンですが、初期の代表作《予言者》(1914-15)や《形而上的なミューズたち》(1918)では無機質に描写されていながら、時代が進むにつれて古典主義の影響を受ける形で肉感が与えられ、人間化していくという面白い変容を遂げているのは注目すべき点でしょう。

《南の歌》1930年頃、ウフィツィ美術館群ピッティ宮近代美術館 © Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

デ・キリコは、形而上的絵画からいったん古典絵画に回帰したのち、1925年に戻ったパリでシュルレアリスムの画家たちと交流をもつことによって、ふたたび形而上的絵画に目を向け、「剣闘士」や「谷間の家具」といった新しい主題も扱うようになりました。第3章では、そんな1920年代後半の展開に注目しています。

《戦闘(剣闘士)》1928-29年、ノヴェチェント美術館 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

右は《谷間の家具》1927年、トレント・エ・ロヴェレート近現代美術館(L.F.コレクションより長期貸与)© Archivio Fotografico e Mediateca Mart © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

続く第4章は【伝統的な絵画への回帰―「秩序への回帰」から「ネオ・バロック」へ】と題し、本稿でもたびたび触れている、古典絵画への傾倒から得た成果を示す作品をあらためて紹介。1920年ごろからはティツィアーノやラファエロといったルネサンス期の作品を、次いで1940年代にはルーベンスやベラスケスといったバロック期の作品を研究し、シュルレアリストたちに批判されながらも、その表現や主題、技法を自らの制作に取り入れていきました。

《鎧とスイカ》1924年、ウニクレディト・アート・コレクション © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

本章には2点の水浴画があります。1点は《横たわって水浴する女(アルクメネの休息)》(1932)で、当時、ルネサンス期の古典主義研究の第一人者として知られていた印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールが晩年に描いた水浴画を原型にしています。

《横たわって水浴する女(アルクメネの休息)》1932年、ローマ国立近現代美術館 © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

《風景の中で水浴する女たちと赤い布》1945年、ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団 © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

もう1点はその10年以上後に描かれた《風景の中で水浴する女たちと赤い布》(1945)で、バロック絵画やそれを解釈したウジェーヌ・ドラクロワ、ギュスターヴ・クールベの作品に着想を得ています。同じ主題でありながら、比較すると後者のほうが全体的に艶っぽく、暗く濃密な色彩が引き立っているなど、その筆致や様式が大きく変化したことがわかります。

最終章となる「新形而上絵画」のセクションでは、デ・キリコが1978年に亡くなるまでの10年余り、再び形而上絵画に取り組み始めてからの展開を追います。

《オデュッセウスの帰還》1968年、ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団 © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

最晩年にあって、デ・キリコは過去に手掛けてきた広場、室内、マヌカン、古典絵画にみられる神話の物語、さらには挿絵の仕事で描いた太陽と月といった要素を画面上で自由に組み合わせ、ただの焼き直しに留まらない新しい境地を切り開きました。それらの様式は「新形而上絵画」と呼ばれ、1910年代の形而上絵画にあった憂鬱で重苦しい雰囲気はなくなり、いずれも毒気を抜かれたように軽やかで明るく、どこか遊び心を感じるものばかりです。

《放蕩息子》1973年、ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団 © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

《闘技場の剣闘士》1975年、ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団 © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

周囲からの批判に左右されず、前衛と古典を相反するものではなく共存可能なものとし、自作の引用やオマージュを繰り返してきたデ・キリコの、まさに画業の集大成と呼ぶにふさわしい独創的な様相を呈していました。

「デ・キリコ展」概要

| 会場 | 東京都美術館 |

| 会期 | 2024年4月27日(土)~8月29日(木) |

| 開室時間 | 9:30~17:30 金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 月曜日、7月9日(火)~16日(火) ※ただし、7月8日(月)、8月12日(月・休)は開室 |

| 観覧料(税込) | 一般 2,200円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,500円

※土曜・日曜・祝日及び8月20日(火)以降は日時指定予約制。 |

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、朝日新聞社 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://dechirico.exhibit.jp/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

<過去の取材記事>

【東京国立博物館】「法然と極楽浄土」取材レポート。国宝「早来迎」や破格の羅漢図など、浄土宗諸寺院の名宝が多数集結

【取材レポート】国立西洋美術館で初の現代アート展「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」が開幕

【東京都美術館】「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」取材レポート。海を越えて広がった印象派の多彩な表現を体感

本阿弥光悦が見出した、深遠なる美意識。【東京国立博物館】特別展「本阿弥光悦の大宇宙」(~3/10)内覧会レポート

【国立科学博物館】特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」取材レポート。食へのあくなき探求心が育んだ和食、知ればもっとおいしくなる?