記事提供:たいとう文化マルシェ

弘法大師空海と真言密教のはじまりの地、京都・神護寺に伝わる寺宝の数々を紹介する創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」が、東京国立博物館で開幕しました。会期は2024年9月8日(日)まで。

※会期中に一部作品の展示替えがあります。

前期展示:7月17日(水)~8月12日(月・休)

後期展示:8月14日(水)~9月8日(日)

入口にある大きな「神護寺」の看板は、神護寺の谷内弘照(たにうちこうしょう)貫主が揮毫したもの。

真言密教の聖地、1200年の至宝が一堂に

京都の高雄に所在する神護寺(神護国祚真言寺)は、天長元年(824)に高雄山寺と神願寺という二つの寺院が合併して誕生した寺院です。高雄山寺は平安遷都を提案した和気清麻呂の氏寺であり、唐の都・長安で体系的に密教を学んだ空海(774-835)が帰国後に住まいとし、真言密教の礎を築きました。

空海入定後は火災などで荒廃しましたが、後白河法皇や源頼朝の支援を受けた真言僧・文覚上人の尽力により復興。その後も応仁の乱や明治維新での廃仏毀釈、寺領解体など、さまざまな危機に見舞われながらも現在まで法灯を護持してきました。

重要文化財《弘法大師像》鎌倉時代・14世紀、京都・神護寺蔵、通期展示

本展は、2024年が神護寺創建1200年と空海生誕1250年にあたることを記念して開催されるものです。

展示の核となるのは、日本彫刻史上の最高傑作のひとつとして知られる本尊の国宝《薬師如来立像》や、6年にわたる修復を終えた空海ゆかりの国宝《両界曼荼羅(高雄曼荼羅)》といった、神護寺が1200年の荒波のなかで守り伝えてきた至宝の数々。国宝17件、重要文化財44件を含む、仏教美術にとどまらない日本美術の名品など約100件を紹介する、質・量ともに類い稀な規模の展覧会となっています。

国宝《観楓図屛風》狩野秀頼筆、室町~安土桃山時代・16世紀、東京国立博物館蔵、前期展示

展示は神護寺の歴史をたどる形で構成されています。

冒頭には、聖場である神護寺を雲間に臨みつつ、高雄を流れる清流・清滝川に沿って並ぶ楓を肴に宴をする人々を描いた《観楓図屛風》を象徴的に配置。紅葉の名勝として古くから親しまれ、現代もなおその美しい景観で人々を魅了する神護寺の雰囲気を伝えています。

国宝《金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)》中国・唐時代・8~9世紀、京都・教王護国寺(東寺)蔵、通期展示/ 空海が師の恵果より拝領したとされる法具。

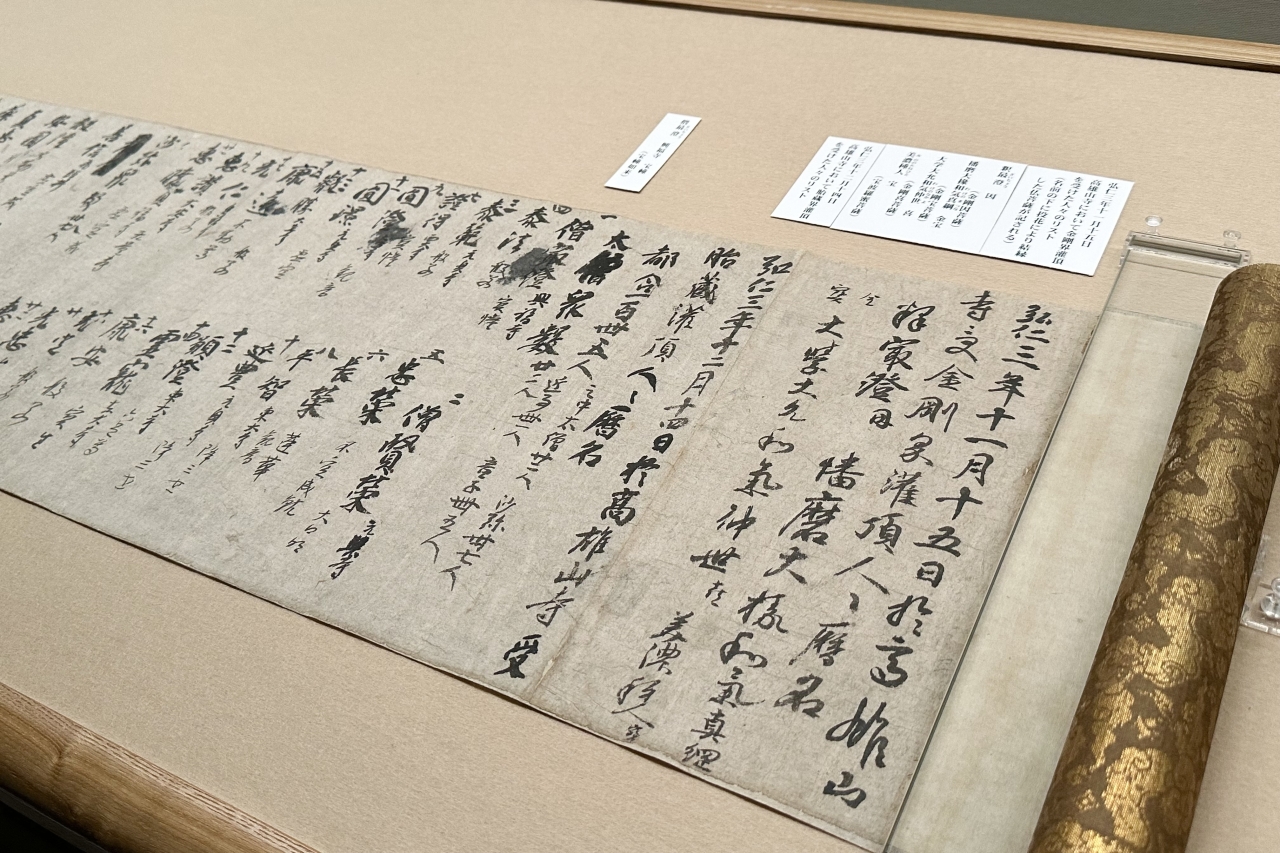

国宝《灌頂暦名》空海筆、平安時代・弘仁3年(812)、京都・神護寺蔵、展示期間:7月17日~8月25日/ 灌頂という儀式を受けた者の名簿。当時の三筆に数えられる空海の、日常で用いられた自由闊達な書風が見られます。

右は国宝《伝源頼朝像》鎌倉時代・13世紀、京都・神護寺蔵、前期展示/ 神護寺を支援した頼朝公の等身大肖像。生え際やまつ毛に至るまで一本一本を丁寧に描き出した、日本肖像画の傑作。

国宝「高雄曼荼羅」にまつわる寺宝が目白押し!

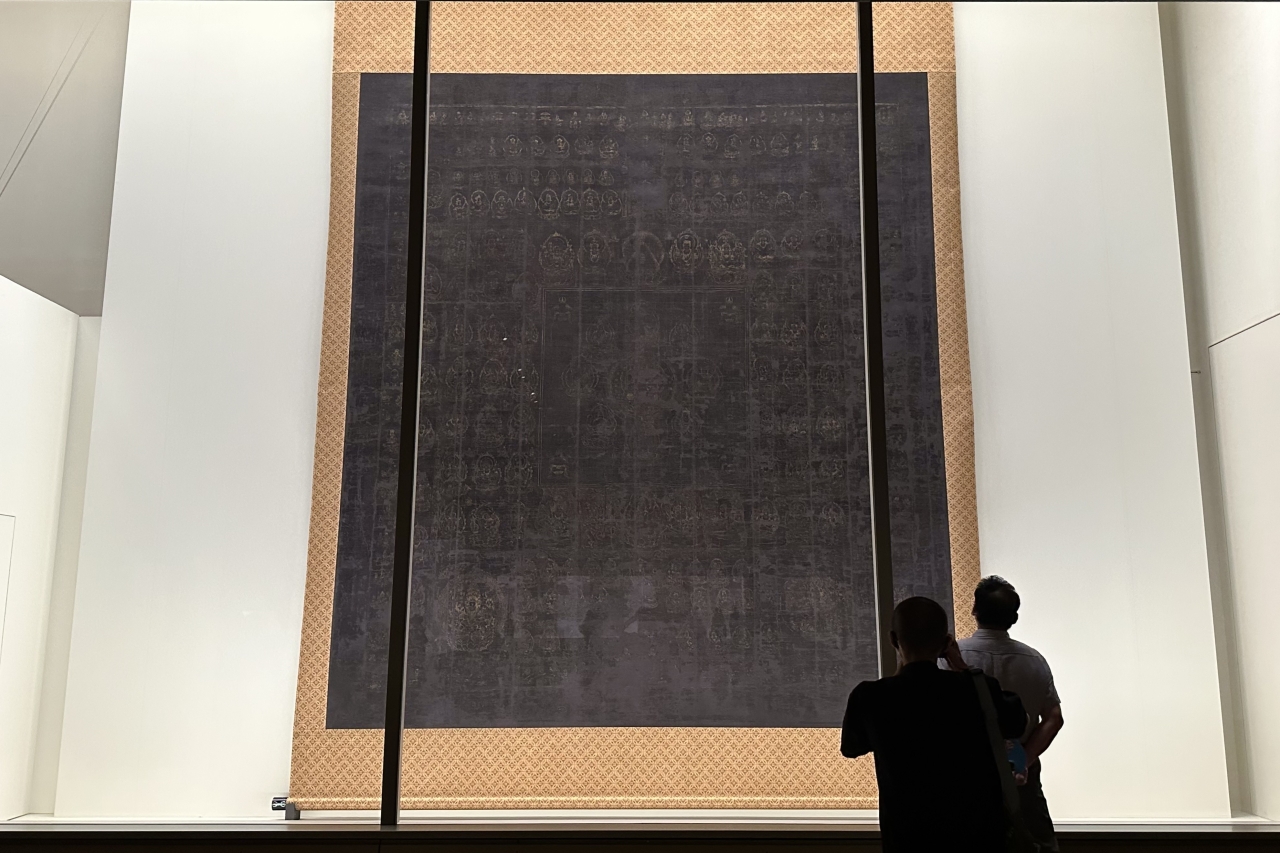

展示前半の目玉は、日本に現存する最古の両界曼荼羅である国宝《両界曼荼羅(高雄曼荼羅)》です。2幅あるうち前期に「胎蔵界」、後期に「金剛界」が入れ替えで展示されます。

国宝《両界曼荼羅(高雄曼荼羅)》平安時代・9世紀、京都・神護寺蔵、画像は「胎蔵界」で前期展示

両界曼荼羅とは、真言密教が説く大日如来を中心とした宇宙、すなわち悟りへの道筋を示す金剛界と、慈悲の広がりを表す胎蔵界という二つの世界観を2幅一対で視覚化したもの。高雄山神護寺に伝わったため「高雄曼荼羅」とも呼ばれる本作は、天長年間(824-834)に淳和天皇の願いにより、空海が唐から持ち帰った曼荼羅を手本に直接プロデュースしたという点でも極めて高い価値をもちます。

約4メートル四方の巨大な画面を見ると、当時希少だった「紫根」と呼ばれる紫の染料を使い、花と鳳凰の文様を織り出した綾絹に、金銀泥ののびやかな線描で多くの仏や菩薩の姿が端正に描かれています。その数は「金剛界」で1461尊、「胎蔵界」で409尊にもなるというから圧倒されるばかり。それぞれの顔や持ち物すべてに細かな決まりがあり、間違いが許されなかったということで、制作にどれほど時間と気力を費やしたのか思いを馳せずにはいられませんでした。

《両界曼荼羅》右は「胎蔵界」江戸時代・寛政7年(1795)、左は「金剛界」江戸時代・寛政6年(1794)、京都・神護寺蔵、通期展示

同フロアでは、江戸時代に制作された高雄曼荼羅の原寸大摸本も紹介。こちらは2幅とも通期展示です。傷みが目立つ原本と比べて、描線も絹地の色の鮮やかさもはっきりしているうえ、原本の格調高い雰囲気まで見事に表されているため、あわせて見比べたいところ。

諸尊の姿をより詳細に知りたい場合は、それらの図像を墨の輪郭線のみで写した《高尾曼荼羅図像》や、別室で上映される解説映像を参照することもできます。

重要文化財《高雄曼荼羅図像》平安時代・12世紀、奈良・長谷寺蔵、画像は「胎蔵界 巻第三」で前期展示

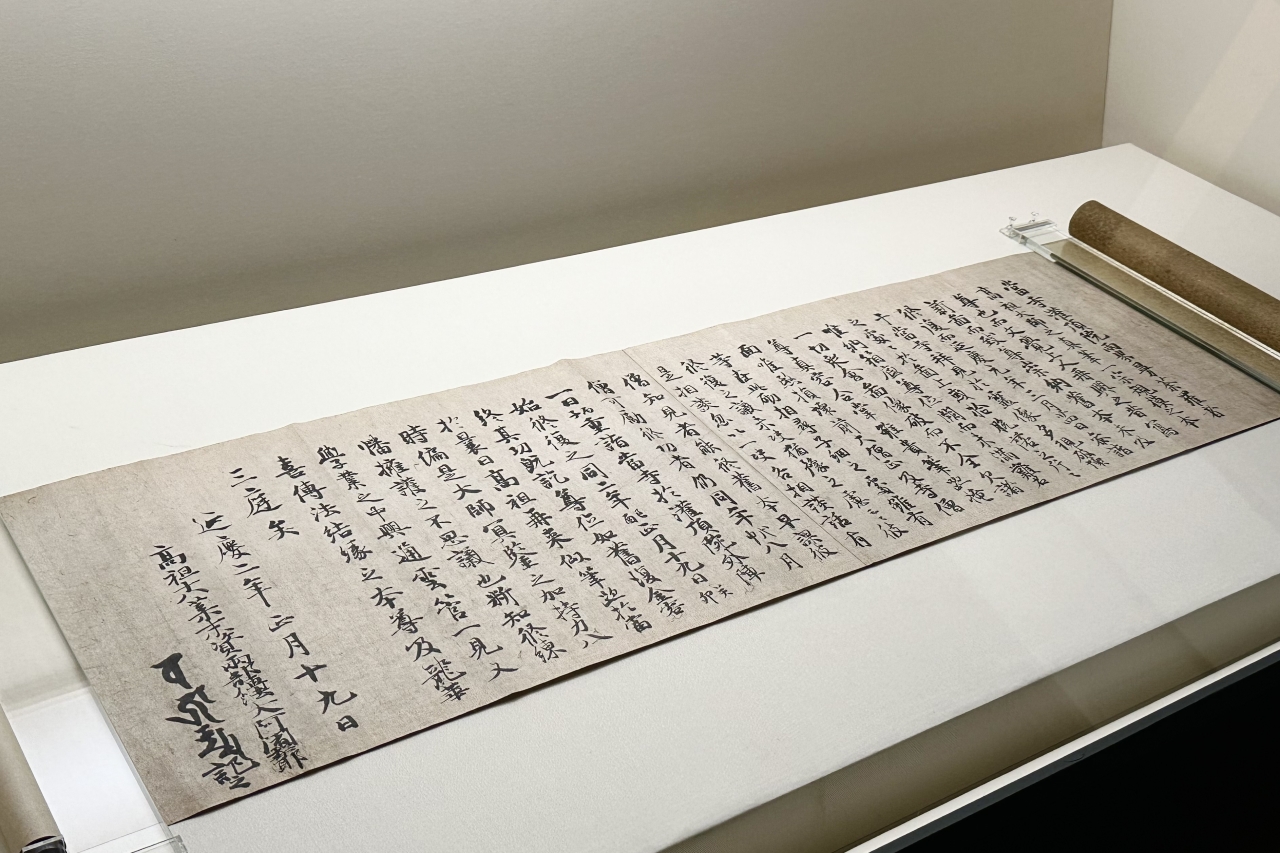

なお、高尾曼荼羅については過去2度にわたる修理の記録が残っており、1度目は鎌倉時代・延慶2年(1309)に後宇田法皇によって、2度目は江戸時代・寛政5年(1793)に光格天皇と後桜町上皇によって行われたとのこと。そして今回は3度目、2016年から2022年にかけて実に約230年ぶりに大規模な修理が施されてからの公開となりました。

国宝《高雄曼荼羅御修覆記》後宇多法皇宸翰、鎌倉時代・延慶2年(1309)、京都・大覚寺蔵、前期展示

2度の修理の記録がメモされた高雄曼荼羅の旧収納箱や、後宇田法皇自らが経緯を記した修復記といった展示は、空海直筆の曼荼羅の根本・規範とされた高尾曼荼羅を次代に伝えたいと願った先人たちの想いと信仰心の一端を伝えています。

重要文化財《大般若経》巻第一(紺紙金字一切経のうち)平安時代・12世紀、京都・神護寺蔵、通期展示/ 鳥羽上皇が発願し、後白河法皇によって神護寺に施入された、紺地に金泥が映える美しい経典。

《高雄山神護寺伽藍図》室町時代・15世紀、京都・神護寺蔵、通期展示/ 水墨主体の表現で神護寺の伽藍を克明に描いた中世のガイドマップ。

迫力ある立像をそろえた特別展示室も出現!本尊《薬師如来立像》の厳しい眼差しに射抜かれる

展示後半では、神護寺に伝わる彫刻群が怒涛のように登場します。

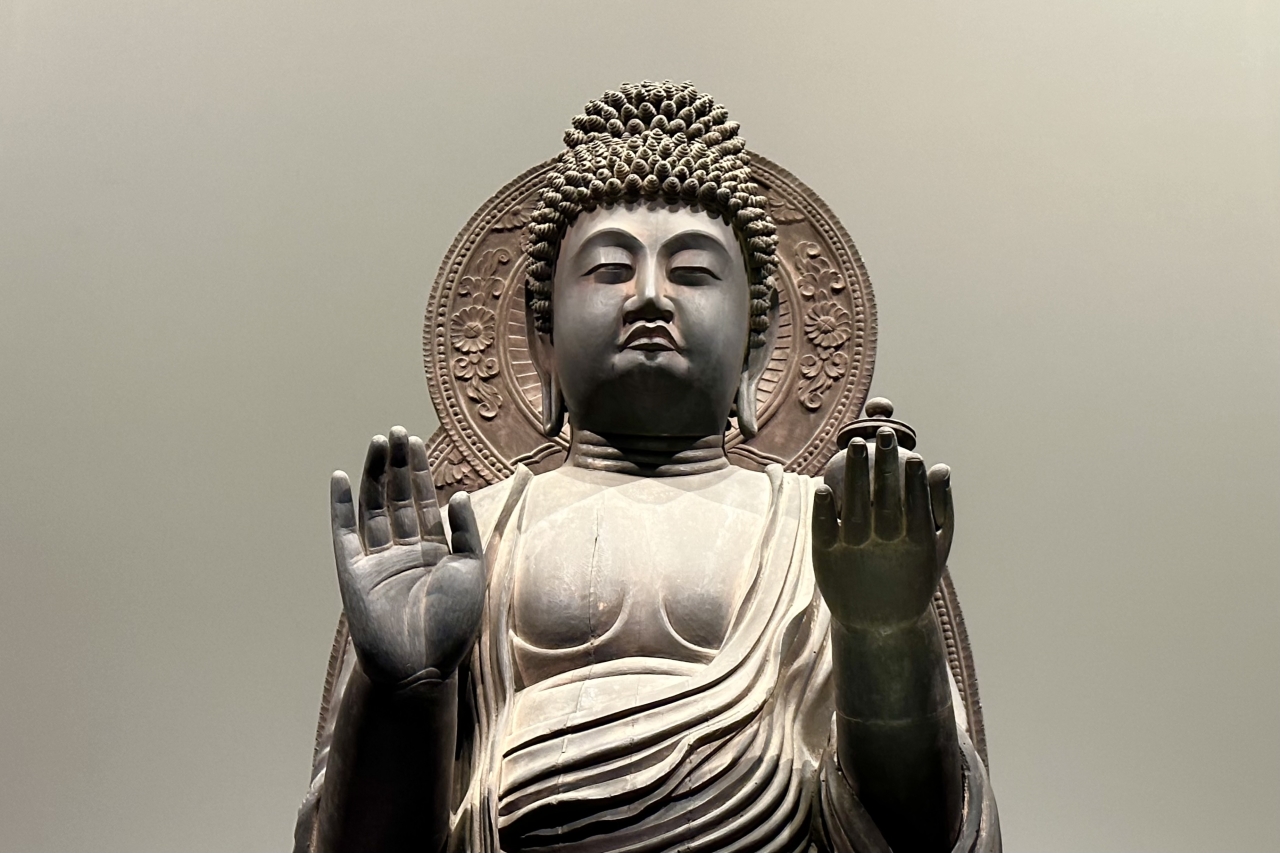

国宝《五大虚空蔵菩薩坐像》平安時代・9世紀、京都・神護寺蔵、通期展示

神護寺に伝わる最古の密教尊像《五大虚空蔵菩薩坐像》は、空海の弟子真済が仁明天皇の発願を受け、多宝塔の安置仏として建立したもの。神護寺では年2回ご開帳される秘仏で、5躯が勢ぞろいして寺外で公開されるのは本展が初となります。

五大虚空蔵菩薩は、無限の知恵や福徳をそなえ、それを人々に授けるという虚空蔵菩薩の徳を五分にわけた存在、あるいは金剛界の五智如来の変化身ともいわれています。本作は高尾曼荼羅のような初期密教図像を祖型にしたものと考えられており、切れ長の目、ふっくらした唇をもつ品の良い顔立ちや肉感の表現が見どころです。

それ自体が空海にとって一種の曼荼羅であったといい、会場では法界虚空蔵を中心に4躯を円形に配置し、立体曼荼羅らしい様相を演出。目の前で立ち止まると、ほぼ同形の坐像が醸し出す不思議な空気感に包まれるような心地がしました。

《二天王立像》平安時代・12世紀、京都・神護寺蔵、通期展示/ 神護寺の長い階段の先にある楼門で人々を出迎える一対の二天王像。この展示のみフォトスポットになっています。

左から重要文化財《月光菩薩立像》平安時代・9世紀、国宝《薬師如来立像》平安時代・8~9世紀、重要文化財《日光菩薩立像》平安時代・9世紀 いずれも京都・神護寺蔵、通期展示

最後の展示室には立像の名品のみがズラリと並び、荘厳な雰囲気が漂います。中央には本尊の《薬師如来立像》があり、こちらも寺外初公開。密教尊像ではなく、前身寺院のどちらかでまつられていたものを空海が神護寺に迎えたと考えられています。

8世紀末から9世紀初めには個性的な仏像が多くつくられましたが、その中でもさらに異彩を放つ存在です。最大の特徴は、思わず姿勢を正してしまうほど厳しい眼差し。引き締まった口元も相まって威厳に満ちています。

国宝《薬師如来立像》 平安時代・8~9世紀、京都・神護寺蔵、通期展示

国宝《薬師如来立像》 平安時代・8~9世紀、京都・神護寺蔵、通期展示

ふだん神護寺では厨子に入っているため正面からしか拝観できない造形美を、さまざまな角度から堪能できるというのも、本展の大きな魅力でしょう。

両腕をのぞき一本の木から彫り出された一木造りで、正面から見た姿からは想像がつかないほど大きく張り出している大腿部がその厚みを強調。また、左袖には丸い大波と鎬立った小波を交互に表す翻波式(ほんぱしき)衣文という表現が施されており、その彫り込みの深さがさらなる重厚感をつくり出しています。翻波式衣文は平安初期彫刻の特徴ですが、これほど美しくはっきりと見える像は滅多にないとのこと。

密教の仏ではないこの像を空海はなぜ本尊に迎えたのか。理由は定かではありませんが、東京国立博物館の担当研究員、丸山士郎さんは次のように話します。

「密教が造形を大事にした以上に、おそらく空海自身がもともと造形に深い関心をもっていたのではないかと思います。空海はこの像を迎えて、どのように感じたのか。この展覧会で考えてただければ」

《十二神将立像》吉野右京・大橋作衛門等作、「酉神、亥神」室町時代・15~16世紀、「子神~申神、戌神」江戸時代・17世紀、京都・神護寺蔵、通期展示

本尊の周りをぐるりと囲んでいるのは《四天王立像》と《十二神将立像》です。神護寺では密集して安置されているものを、一体ずつスペースを空けて設置。さらにライティングによって、個性豊かなポーズをとる像のシルエットを背後に浮かび上がらせることで、その躍動的な表現を見事に際立たせています。あまりの壮観な光景にしばし見入ってしまいました。

空海の思想と息吹を感じられる特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」の開催は2024年9月8日(日)まで。

創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」概要

| 会期 | 2024年7月17日(水)~9月8日(日)

※会期中、一部作品の展示替えがあります。 |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館 |

| 開館時間 | 9:30~17:00

※金曜・土曜日は19:00まで(ただし8月30日・31日は除く) |

| 休館日 | 月曜日、8月13日(火)

※ただし、8月12日(月・休)は開館 |

| 観覧料(税込) | 一般 2,100円、大学生 1,300円、高校生 900円

※中学生以下、障がい者とその介護者1名は無料。 |

| 主催 | 東京国立博物館、高雄山神護寺、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/jingoji/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

<過去の取材記事>

【国立西洋美術館】「内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙」取材レポート

今秋、恐竜たちが東京国立博物館でナイトパレード!?「恐竜大夜行」記者発表会レポート

展覧会アンバサダー・石田ゆり子さんも登壇!【国立西洋美術館】「モネ 睡蓮のとき」記者発表会レポート

【東京都美術館】「デ・キリコ展」取材レポート。多くのシュルレアリストに衝撃を与えた形而上絵画など、その芸術の全容に迫る

【取材レポート】国立西洋美術館で初の現代アート展「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」が開幕