報道内覧会に登壇した俳優・小泉孝太郎さん

「神童」と称された幼少期を経て、晩年は奄美の自然を主題とした絵画に没頭した田中一村。

「田中一村展 奄美の光 魂の絵画」では、全身全霊をかけて「描くこと」に取り組んだ一村の生涯をその作品をともに回顧する。

本記事では開催前日に行われた報道内覧会の様子をレポートする。

記事提供:たいとう文化マルシェ

田中一村、不屈の情熱の軌跡

展覧会場入口

明治41年(1908)に栃木町(現・栃木市)で生まれた田中一村は、幼年期から卓越した画才を示し、神童と称されました。

彫刻師の父から米邨(べいそん)の画号を与えられ、東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画科に入学するも、2ヶ月で退学。

昭和22年(1947)に柳一村と画号を改め、《白い花》が青龍展に入選するも、その後はわずかな支援者を頼る制作が続きました。晩年は単身奄美大島へ移住し、奄美の自然を主題とした絵に専念する日々を送りましたが、69才で亡くなります。

没後の昭和54年(1979)、有志により奄美で遺作展が開催され、異例となる3千人もの動員を記録。メディアがその模様を紹介したことにより、熱狂とともにその生涯や作品が全国に知られることとなりました。

「田中一村展 奄美の光 魂の絵画ーTanaka Isson: Light and Soulー」では奄美で描いた代表作《不喰芋(くわずいも)と蘇鐵》《アダンの海辺》はじめ、未完の大作も展示。絵画作品を中心に、スケッチ・工芸品・資料を含めた250件を超える作品で、一村の画業の全貌に迫ります。

最大規模の大回顧展

展示会場風景

絵画作品を中心に、一村の画業の軌跡を辿る

もともとは新進の南画家として活躍していた一村。一村は昭和10年代から戦後に至るまで、山水画の古典を学び続けた

千葉寺に移住した一村が描いた《千葉寺の秋》(昭和23年(1948)頃 田中一村記念美術館蔵)。一村は身近な千葉の田園風景を愛し、色紙絵を描き続けた

世田谷のK氏宅の仏間を飾っていた《草花図天井画》(昭和25年(1950)頃 田中一村記念美術館蔵)

《奄美の海に蘇鐵とアダン》(昭和36年(1961)1月 田中一村記念美術館蔵)

本展は第1章「若き南画家「田中米邨」 東京時代」、第2章「千葉時代「一村」誕生」、第3章「己の道 奄美へ」の全3章構成。田中一村の作品群を時系列に展示することで、ほぼ切れ目なく変遷してゆく画業を、つぶさに辿ることができるようになっています。

6,7歳という少年時代から多くの作品を描いた一村の作品は、各地に相当数が残されており、本展覧会で展示される作品の多くも近年新出したもので、初公開の作品も少なくありません。出品点数は250点以上。まさに最大規模の回顧展といえるでしょう。

一村が手がけた障壁画や木彫りなど、幅広いジャンルの作品を展示。こちらは一村が絵付けした描絵帯と日傘

一村の集大成ともいえる奄美移住後の作品群を展示した第3章

田中一村の画業は、決して平坦なものではありませんでした。幼少期から「神童」と称えられ、新進の南画家として活躍しつつも、生涯に一度も個展を開くこともなく、無名のまま一人奄美の地で生涯を終えました。

第3章では、そんな一村が不退転の決意で奄美の地にわたり、生活費を工面しながら全身全霊を賭けて描いた作品の数々が展示されており、一村が「終焉の地」でたどり着いた画業の境地を、作品とともに体感することができます。

展示作品紹介

こちらでは、展示作品の一部をピックアップしてご紹介します。

《椿図屏風》昭和6年(1931)絹本金地着色 2曲一双 千葉市美術館蔵

「空白期」の一村のイメージを一変させた大作

一村は「23歳の頃、自分が本道と信じた新画風が支援者の賛同を得られず義絶した」と後年手紙に綴っており、従来この時期は寡作で「空白の時期」であるとみられていました。しかし近年、この時期に描いた力作が発見され、その見方は変わりつつあります。

本作品は、そんな一村昭和初期の活動のイメージを一変させた豪華な金屏風。

当時一村は24歳。新たな境地を求めて模索する情熱とエネルギーが感じられるようです。

《白い花》昭和22年(1947)9月 紙本金砂子着色 2曲1隻 田中一村記念美術館蔵

田中一村、唯一の入選作。

昭和22年(1947)、川端竜龍子主宰の第19回青龍展に初入選した出品作で、結果的に公募展に入選した唯一の作となったものです。

出品目録に「白い花 柳一村」とあり、画号を「米邨」から改め、「柳一村」として臨んだことがわかる、心機一転の戦後の意欲作。

どこか抜け感のある洗練された画風が印象的です。

《秋晴》昭和23年(1948)9月 紙本金地着色 2曲1隻 田中一村記念美術館蔵

栄華に背を向けても、貫いた信念。

初入選を果たした翌年の昭和23年(1948)、第20回青龍展に2つの作品を出品した一村。一村はこの《秋晴》を自信作と認めていましたが、参考出品の《波》だけが入選を果たすという結果に落胆し、入選を辞退してしまいます。

金屏風に黒いシルエットで樹々が大胆に表現された本作。逆光のような効果で聳える樹木、細部に至るまで表現された枝や樹皮の質感は、まさに入魂の出来栄えです。

栄華に背を向けてまで一村が守りたいものは何だったのか。ぜひ、本作に直接向き合って、それを感じてみてください。

《アダンの海辺》昭和44年(1969) 個人蔵

奄美の光が一村にもたらしたもの

昭和49年(1974)1月(66 歳)の書簡に、「閻魔大王えの土産品」だと記した一村入魂の作品が《アダンの海辺》と《不喰芋と蘇鐵》。まさに本展の白眉といえる作品です。

もう何の悔いもない制作を成し得たという自負の表れである本作は、来島当初から構想を重ねてきたアダンという植物を題材にしています。緑から青まで多種の顔料を用いて描き分けられたアダンの濃彩。中景には繊細な線でさざ波が描かれ、雲の彼方の金色の輝きは画面全体に崇高さを与えています。

展示会場には、一村が描いた観音や羅漢の絵画の数々も展示されていますが、本作にはそんな彼が人生の最後にたどりついた宗教的な感情が表現されている、といっても過言ではないでしょう。

一村畢生の大作、ぜひ会場でご覧ください。

展覧会アンバサダー・小泉孝太郎さんも登壇!

報道内覧会と開会式では、本展のアンバサダーと音声ガイドナビゲーターを務める俳優の小泉孝太郎さんが、《不喰芋と蘇鐵》をモチーフにした世界に一着しかない大島紬の着物を着用して登場しました。

「とても不思議な田中一村さんとのご縁とかめぐり合わせを感じながら、気持ちを込めて音声ガイドを務めました」と述べる小泉孝太郎さんは、逓信大臣などを歴任した曾祖父の小泉又次郎氏(孝太郎の父・小泉純一郎元総理の祖父)が、田中一村の後援会長を務めていたという縁もあり、幼い頃から田中一村という画家のことを聞いていたそうです。

そこから約一世紀近い時を経て、小泉家に生まれた自分が田中一村展に関わることについて、「本当に驚きましたし、光栄なお仕事をいただいたと思って、気持ちを込めて声を吹き込みました」と、本展を通じて生まれた不思議な邂逅について思いをはせていました。

「子どもの頃から田中一村さんの晩年の絵は目にしていましたが、この展覧会では初期の頃の作品から見させていただきました。個人的には自分の実家にソテツの木が植えられていたので、奄美の大自然の海やパパイヤ、ソテツが描かれている絵に見入ってしまいました」

と本展を鑑賞した感想を振り返り、最後に

「絵画だけではなく、田中一村さんが残された貴重な写真や直筆のお葉書、珍しい領収書なども残っているので、田中一村さんがどういう活躍をされ、どういう人だったのかが思う存分感じられる素敵な絵画展だと思います。初期の頃は千葉県でこういうふうに暮らしていたんだなとか、ものすごく苦しい努力をされた方なんだなとか・・・多くの方に田中一村さんの魅力を感じていただきたいです」

と、笑顔で聴衆に呼びかけていました。

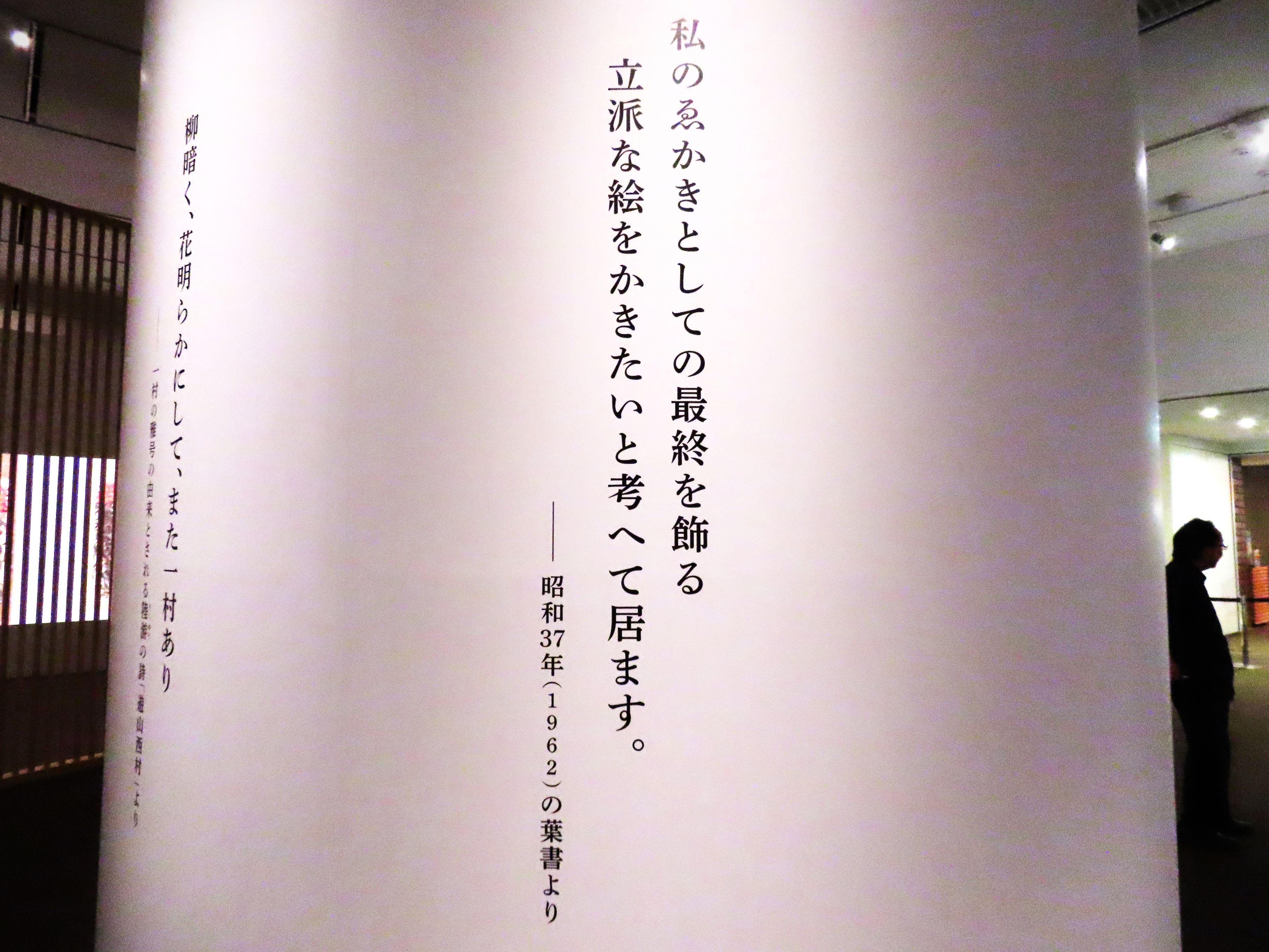

「最後は東京で個展を開いて、絵の決着をつけたい」と語っていた田中一村。本展「田中一村展 奄美の光 魂の絵画ーTanaka Isson: Light and Soulー」は、まさに期せずして叶った一村最後の願いといえるのかもしれません。

開催期間は2024年12月1日(日)まで。

世間の栄達から身を置き、全身全霊をかけて「描くこと」に取り組んだ一村の作品の数々をぜひ会場でご覧ください。

開催概要

| 会期 | 2024年9月19日(木) – 12月1日(日) |

| 会場 | 東京都美術館 企画展示室 |

| 開館時間 | 9:30~17:30、金曜日は9:30~20:00 *入室は閉室の30分前まで ※土日・祝日および11月26日(火)~12月1日(日)のみ日時指定予約制 ※当日の空があれば入場可。 ※11月22日(金)までの平日にご来場の場合は、日時指定予約は不要です。 |

| 休館日 | 月曜日、9月24日(火)、10月15日(火)、11月5日(火) *ただし、9月23日(月・休)、10月14日(月・祝)、11月4日(月・休)は開室 |

| 観覧料金 | 一般 2,000円 大学生・専門学校生 1,300円 65歳以上 1,500円 ※高校生以下無料。 |

| 展覧会公式サイト | https://isson2024.exhn.jp/ |

※記事の内容は取材時のものです。最新の情報と異なる場合がありますので、詳細は展覧会公式サイト等でご確認ください。また、本記事で取り上げた作品がすでに展示終了している可能性もあります。