五智如来坐像 大阪・金剛寺所蔵

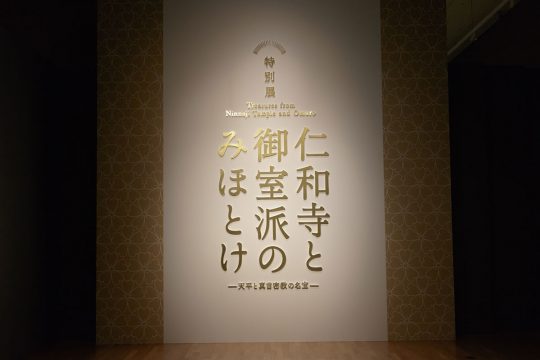

2018年1月16日(火)から3月11日(日)まで、東京国立博物館では、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ-天平と真言密教の名宝-」が開催されています。1月15日に内覧会が開かれましたので、その様子をお伝えいたします。

「遅咲きの桜」として有名な御室桜。京都・仁和寺の境内に咲き誇るこの御室桜は、古くは江戸時代から庶民の桜として親しまれてきました。仁和寺は888年に創建された、全国約790寺の御室派寺院の総本山です。「御室」とは、仁和寺を創建した宇多天皇のためにもうけられた室(僧侶の別室)のことですが、鎌倉時代以降、仁和寺そのものを示す別称となりました。

鎌倉時代の名随筆「徒然草」には、酔っ払って足鼎(三本足の釜)を頭からかぶり、抜けなくなってしまった法師など、人間味あふれる仁和寺の僧が多く登場します。総本山としての威厳をまといながら、どこか親しみを感じさせるような寺院だったのでしょう。

本展覧会では、創建時の本尊である国宝《阿弥陀如来坐像》など仁和寺の名宝をはじめ、全国の御室派寺院に収蔵されている秘仏・本尊など66体の彫刻を含む、計170体もの寺宝が一挙に集結します。お寺に足を運んでも滅多にお目にかかれない、通常非公開の秘仏8体を揃って展示するなど、圧巻の内容となっています。

それでは、展示内容をご紹介いたします。

第一章 御室仁和寺の歴史

展示風景

宇多法王像 仁和寺所蔵

(左)守覚法親王消息 (右)高倉天皇宸翰消息 仁和寺所蔵

仁和寺は光孝天皇の発願により造営がはじまり、仁和四年、宇多天皇によって創建されました。その後、仁和寺は「御願寺(皇室の私寺)として歴代天皇から崇敬され、皇室との深い関わりを保ってきたのです。第一章では、仁和寺に残された天皇直筆の書(宸翰)を中心に、歴代の肖像画や工芸品などにより仁和寺の歴史をたどります。

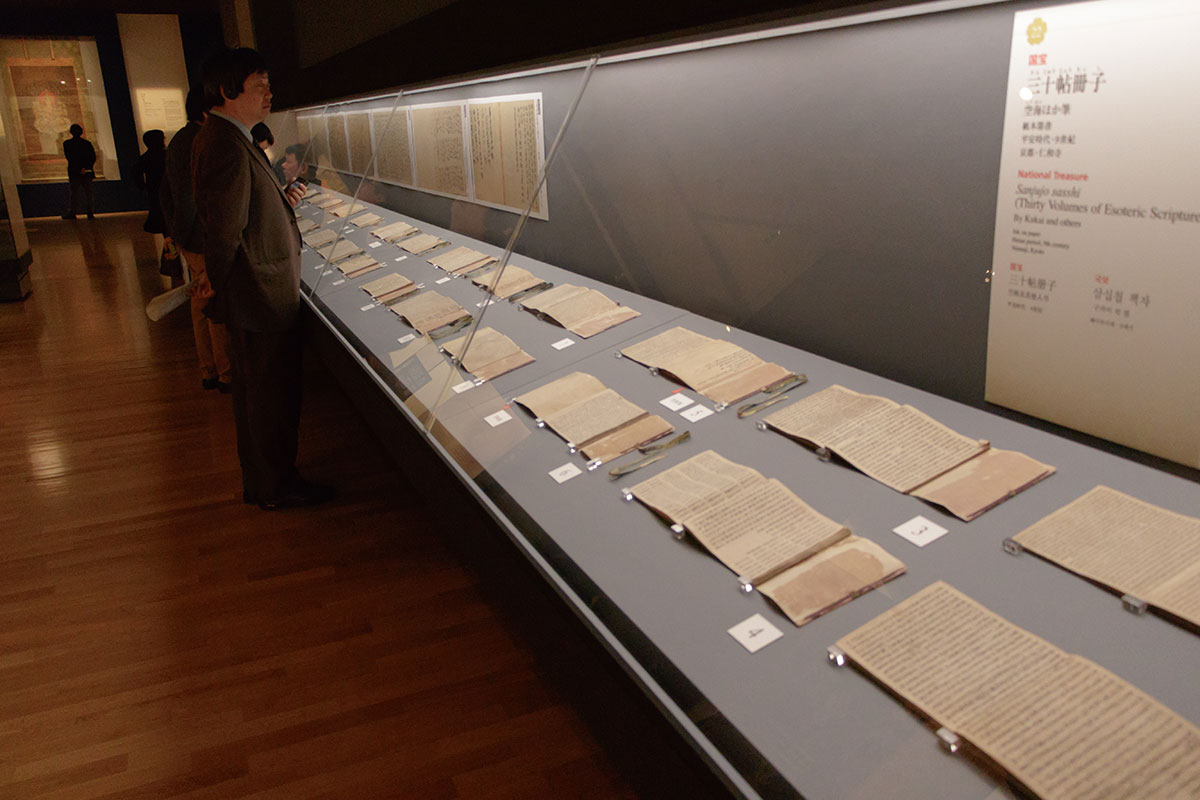

三十帖冊子 仁和寺所蔵

日本の展覧会史上、はじめて全帖公開(16日〜28日限定)される《三十帖冊子》。本展覧会の「目玉」といえる大変貴重な寺宝です。弘法大師空海が中国(唐)に渡った際に経典などを書写し、日本に持ち帰ってきたもので、東寺や高野山、そして仁和寺で護られてきた、まさに「奇跡の国宝」です。

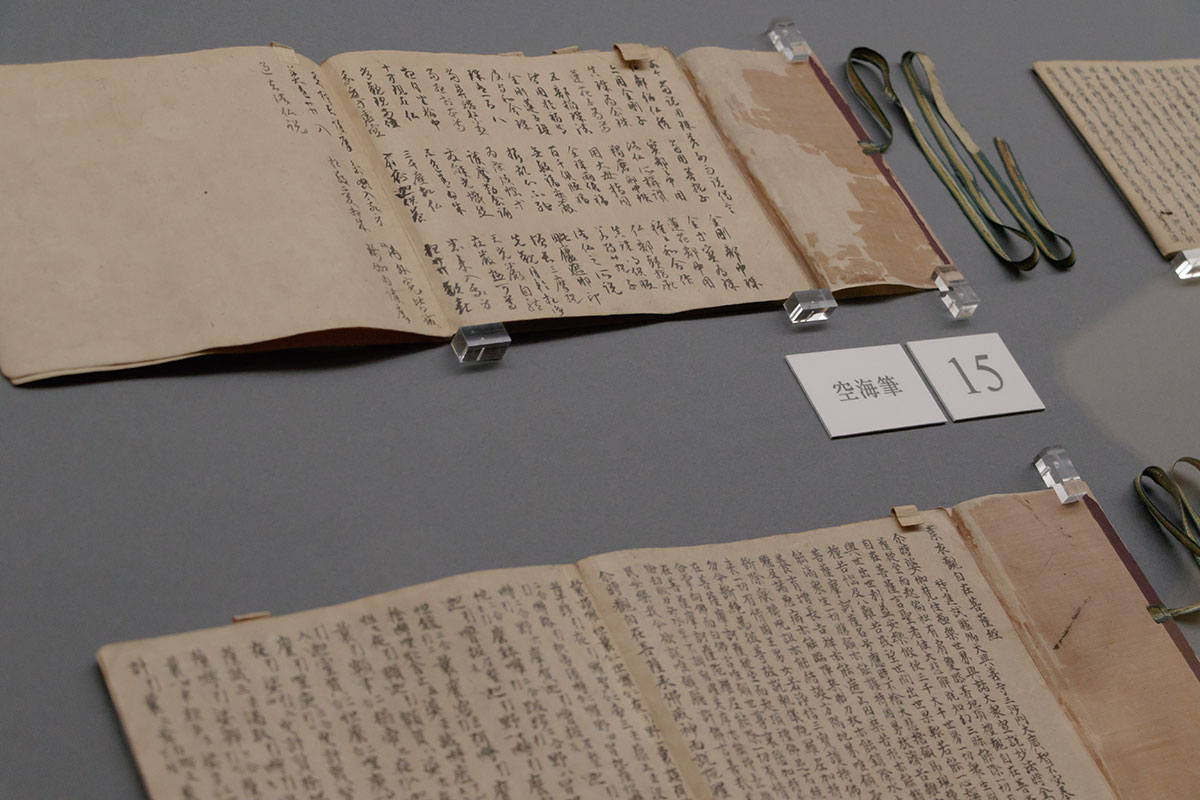

三十帖冊子(拡大) 仁和寺所蔵

三十帖には唐の書写生のほか空海自身が書写したものがあり、「階・行・草」の書体を見ることができます。非常にきっちりとした、まじめな唐の書写生の書体と、空海の書体を比べてみると面白いかもしれません。どこか空海の筆運びには闊達で、のびやかな印象を感じられるのではないでしょうか。

第二章 修法の世界

(左)金銅都五鈷杵 (中央)金銅五鈷杵 (右)金銅三鈷杵 仁和寺所蔵

(中央)不動明王像 (左右)四代明王像 仁和寺所蔵

孔雀明王像 仁和寺所蔵

仁和寺は弘法大師空海を宗祖と仰ぐことから、密教の修法に関する多くの名宝が伝えられています。修法とは、仏の力によって現実世界にさまざまな影響を与える儀式のこと。鎮護国家の祈願のため、平安時代には国家的行事として密教の修法がおこなわれていました。

両界曼荼羅(子島曼荼羅) 奈良・子島寺所蔵

紺綾地に金銀泥で描かれた、巨大な《両会曼荼羅》。平安初期の作例として大変貴重な作品です。両界曼荼羅とは、密教の世界観を大日如来を中心とした多数の仏像群で表現したもの。じっと眺めていると、その不可思議な世界観、宇宙観に引き込まれていく心地がします。

第三章 御室の宝蔵

山水屏風 仁和寺所蔵

彦火々出見尊絵 福井・明通寺所蔵

宇多天皇の崩御により膨大な数の御物が仁和寺の管理下に移され、これにより仁和寺の宝蔵が成立しました。また、仁和寺を総本山とする真言宗御室派の諸寺院の宝蔵にもさまざまな寺宝が伝来しています。第三章では、これまでまとまって紹介される機会のなかった御室の書画や工芸の名品が一挙に展示されています。

第四章 仁和寺の江戸再興と観音堂

京都を戦場とした応仁の乱で消失した仁和寺の伽藍は、江戸時代初期に覚深法親王の尽力により再興され、現在に至ります。第四章では仁和寺の江戸復興にかかわる諸作が展示されていますが、その中でも一番の見どころは、展示室内に再現された観音堂の内部(一般非公開)です。33体もの仏像が安置された静謐な空間。展示会場を圧倒的な荘厳さで満たします。

高精細画像によって再現された観音堂内部の壁画。壁面の上段と中央の壁には本尊である千手観音菩薩を除いた六観音の姿が描かれ、下段には六観音が救う六つの世界が描かれています。こちらは「地獄道」の絵。

第五章 御室派のほとけ

馬頭観音菩薩坐像 福井・中山寺所蔵

(手前)降三世明王立像 (奥)深沙大将立像 福井・明通寺所蔵

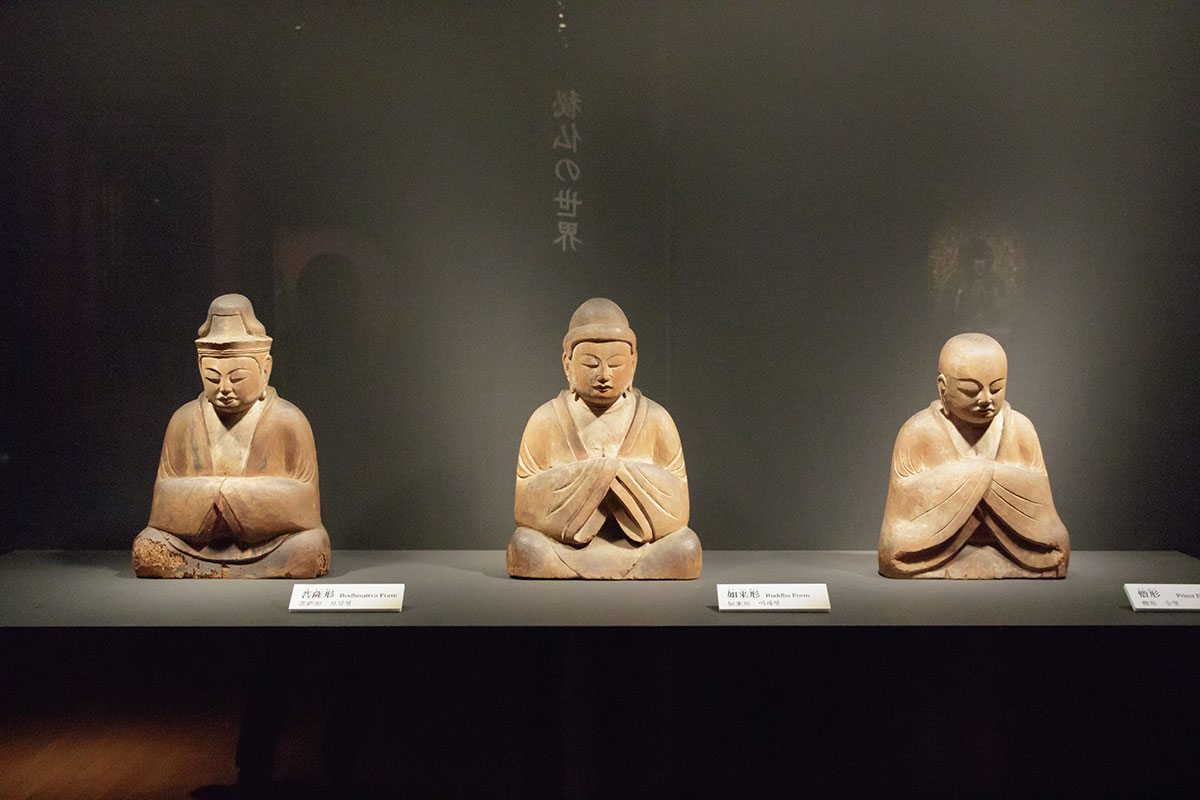

八幡神本地仏坐像 香川・長勝寺

立ち並ぶ秘仏に、思わず息をのむ。

最終章では、ふだん公開されていない秘仏をふくめ、全国各地の貴重な仏像が展観されています。

国宝「千手観音菩薩坐像」奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵 展示期間:2月14日~3月11日

国宝《千手観音菩薩坐像》や国宝《薬師如来坐像》など、展覧会後期(2月14日〜3月11日)限定で展示される秘仏もあるため、観覧前に日程をチェックしておきたいところ。とくに《千手観音菩薩坐像》が東京にお出ましになるのは江戸時代の出開帳以来とのことです。

ぜひ実際に会場に足を運んで、1041本あるという貴重な「千手」をご覧ください!

開催概要はこちら

https://home.ueno.kokosil.net/ja/archives/20012