国立科学博物館では、2018年12月11日(火)~2019年3月24日(日)の期間、企画展「砂丘に眠る弥生人-山口県土井ヶ浜遺跡の半世紀-」を開催しています。

開催前に実施されたプレス内覧会に参加しましたので、その様子をお伝えします。

本州西端の響灘(ひびきなだ)に面する山口県土井ヶ浜(どいがはま)遺跡。ここから約300体の弥生時代の人骨が出土しています。

山口県土井ヶ浜の風景をバックにした人骨標本

弥生時代には朝鮮半島からもたらされた稲作などの農耕が本格的に始まり、金属器(鉄器・青銅器)の使用と生産が定着しました。それにともない社会や文化も大きく変化します。日本の人類史の大きな転換期であるとされています。

弥生土器

土井ヶ浜遺跡での弥生時代の人骨の発掘調査が本格化したのは第二次世界大戦後のことで、当初は九州大学医学部教授の金関丈夫(かなせきたけお)氏を中心として実施されました。

金関教授が指揮した第一次(1953年)から第五次(1957年)の調査では当時としては珍しくカラー写真が使用されている。調査の様子を伝える大変貴重な資料となっている

今回の展覧会ではこの土井ヶ浜遺跡での発見を中心として、弥生人研究の歴史と現状が紹介されています。

第一号人骨

土井ヶ浜の調査で最初に出土した女性人骨。胸元からはカモメ科、タカ科、フクロウ科の複数の鳥の骨も出土しています。

抜歯風習

土井ヶ浜遺跡の人骨には特定の歯のないものが多く確認できますが、健康な歯を意図的に抜く風習があったからだと考えられているそうです。理由としては成人になった時の通過儀礼などが想定されています。

受傷痕(じゅしょうこん)

受傷痕とは鋭い武器で傷つけられた痕跡。受傷痕を持つ人骨は弥生時代になると多く見つかっていますが、その多くが致命傷を負っており、また一つの遺跡内で大量の受傷人骨が発見されているため、弥生時代は殺人や戦争をともなう社会だったと考えられています。

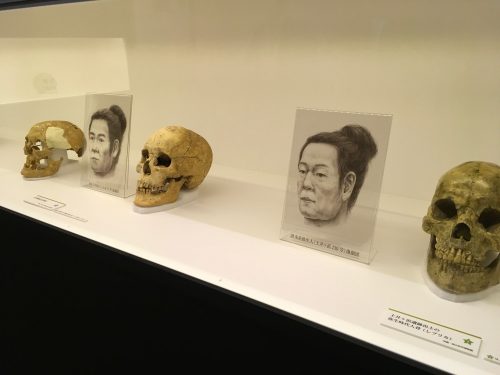

また、最近の研究では弥生時代の人骨でも地域によって特徴が異なることがわかってきたそう。渡来系弥生人・西北九州弥生人・南九州弥生人ではそれぞれ身長や顔の造りなどに違いが見られます。復顔図も展示されているので容易に相違を捉えることができます。

ほかにも最前線の弥生時代の人骨のDNA研究結果等が展示されており、金関教授による土井ヶ浜遺跡の発掘調査から半世紀にわたる弥生人研究の過程が明らかにされていました。

実物の人骨が多数展示されており、興味深く拝見した今回の企画展「砂丘に眠る弥生人-山口県土井ヶ浜遺跡の半世紀-」。弥生人とはなんぞや、そしてわたしたち現代人に彼らのDNAがどう伝わっているのかを理解する貴重な機会となっています。

国立科学博物館で2019年3月24日(日)まで開催されていますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。

開催概要はこちら