手前は高村光雲《矮鶏置物》明治22(1889)年 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 前期展示①

芸術の教育・研究機関として重要な役割を担う東京藝術大学(旧・東京美術学校)。

その所蔵品と宮内庁三の丸尚蔵館の珠玉のコレクションを共に展観する特別展

「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」が開幕した。

展示会場入口。手前はその再現度に制作者のこだわりが窺える《法隆寺金堂模型》(明治43(1910)年 東京藝術大学蔵)通期展示

2022年8月6日(土) – 9月25日(日)まで、東京藝術大学大学美術館にて特別展「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」

が開催中だ。

本展が開催される東京藝術大学は、前身である東京美術学校で岡倉天心が1890年に初めて体系的に日本美術史の講義を行った場所であり、日本における芸術の教育・研究機関として重要な役割を担ってきた。

本展では、宮内庁三の丸尚蔵館の収蔵する皇室にゆかりのある名品、優品に、東京藝術大学の所蔵品を加えた82件の作品を展観。奈良時代から昭和にかけての日本美術を、書や和歌、人物・物語、花鳥・動物、風景などのモチーフやテーマ別にわかりやすく紹介する。

各時代の名品を概観!まさに「体験する教科書」

展示会場風景

手前は高取稚成/前田氏実《伊勢物語図屏風》(右隻)(大正5(1916)年)前期展示②

手前は十二代酒井田柿右衛門《白磁麒麟置物》(昭和3(1928)年)通期展示

画面奥(右)は《唐獅子図屏風》(右隻:狩野永徳 桃山時代 16世紀/左隻:狩野常信 江戸時代 17世紀)前期展示①

東京美術学校の創立に尽力した岡倉天心は、未来の美術を作るための足固めとしての日本美術史を確立し、学問として発展させた。その功績は非常に大きいといえるだろう。

しかし日本に限ったことではないが、美術を鑑賞するうえでは作者や時代背景、専門用語や概念などの知識が難しいために敬遠されてしまうことも少なくない。

特別展「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」において示されているのは、できるだけそういった堅苦しい「日本美術」のイメージを解きほぐし、個々の作品に触れ、親しんでもらおうという意図である。会場には誰もが知る国宝が並び、「教科書で見た!」などといった会話も弾むだろう。

会場では「文字からはじまる日本の美」「人と物語の共演」「生き物わくわく」「風景に心を寄せる」といったテーマ別に作品が展示され、「日本美術の玉手箱」を子供から大人までそれぞれの視点で楽しめるような工夫が凝らされている。

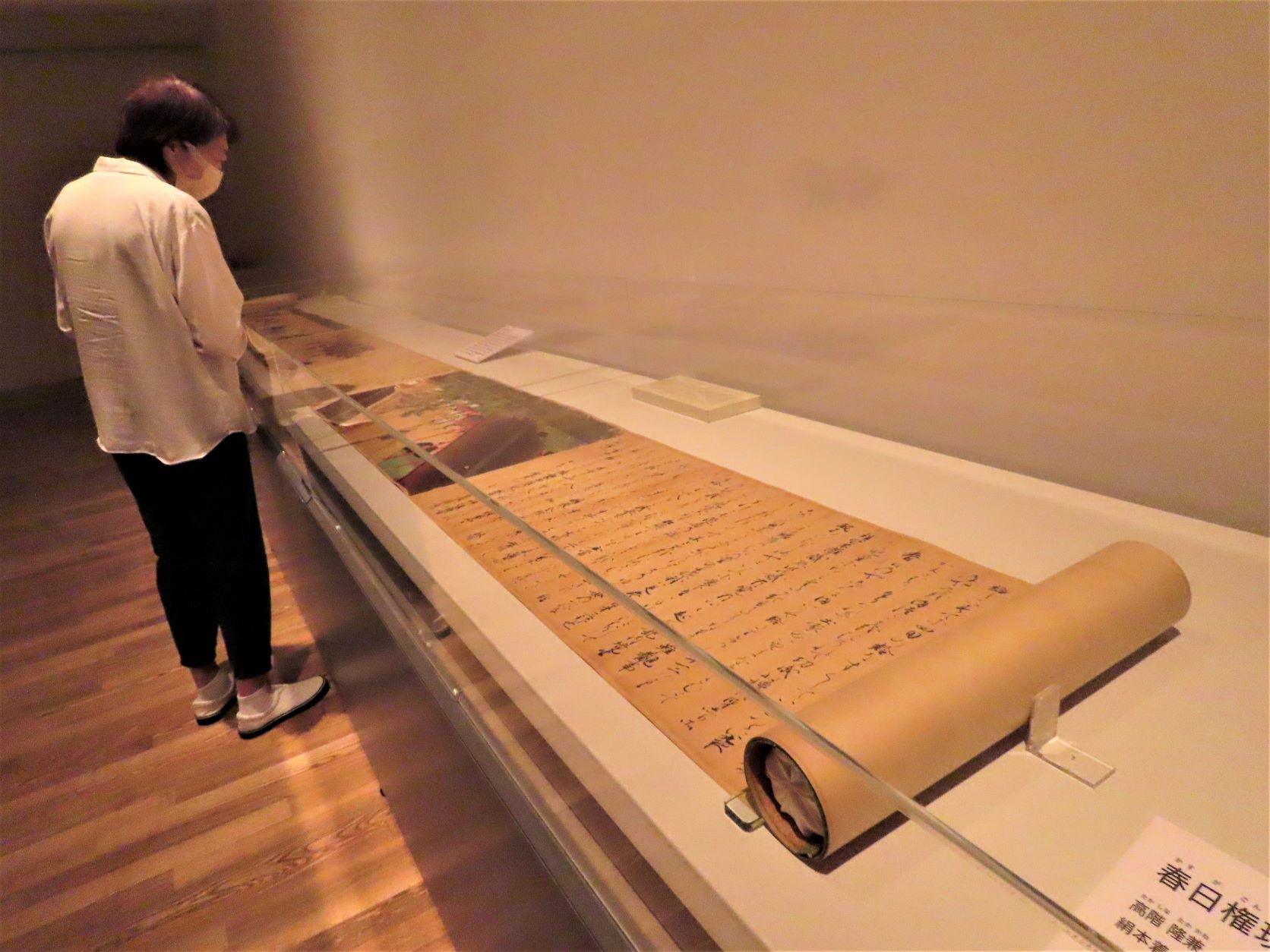

展示風景より、高階隆兼《春日権現験記絵 巻四、五》(鎌倉時代 延慶2(1309)年頃 国宝)巻四:前期展示② 巻五:後期展示②

展示風景より。伝 狩野永徳《源氏物語図屏風》(桃山時代 16~17世紀)前期展示②

日本人の感性によって生み出された仮名文字が美術と結びついていく様を紹介する1章「文字からはじまる日本の美」から展示は始まる。続く2章「人と物語の共演」では、書き記されたさまざまな物語が四季の風景や人々の有り様と結びつき、美へと昇華していく過程を見ることができる。

ここでは、《春日権現験記絵》や《蒙古襲来絵詞》など、昨年三の丸尚蔵館の収蔵品としてはじめて国宝に指定された貴重な絵巻物を展示。さらに狩野永徳作と伝えられる《源氏物語図屏風》などからは、平安時代の文学がその後の日本人にも長く愛されていたことが伝わってくる。

酒井抱一《花鳥十二ヶ月図》(江戸時代 文政6(1823)年 前期展示①)より五幅

画面手前は《唐獅子図屏風》(右隻:狩野永徳 桃山時代 16世紀/左隻:狩野常信 江戸時代 17世紀)前期展示①

生命あるのものへの日本人の多彩なまなざしと表現に着目した3章「生き物わくわく」では、注目の展示作品が目白押しだ。

全12幅が一挙に展示される酒井抱一の《花鳥十二ヶ月図》や、伊藤若冲作の国宝《動植綵絵》(後期展示①)、谷文晁の《虎図》(後期展示①)など、いずれも日本美術の至宝と呼ぶべき作品が並ぶ。

そして何といっても注目は右隻(桃山時代、16世紀)を狩野永徳が、左隻(江戸時代、17世紀)を狩野常信が描いた国宝《唐獅子図屏風》だろう。狩野永徳の代表作とされる右隻の獅子の迫力を、ぜひ会場で目の当たりにしてほしい。

左から高橋由一《栗子山隧道》(明治14(1881)年、五姓田義松《ナイアガラ景図》(明治22(1889)年ともに通期展示

4章「風景に心を寄せる」では自然における伝統的な画題である「浜松図」にはじまり、洋画黎明期の風景画まで自然・風景をモチーフにした作品を展観。日本古来の風景表現のエッセンスがかたちを変えながら近代画に受け継がれていった様子をたどることができる。

五姓田義松の《ナイアガラ景図》は雄大なナイアガラの滝を描いた明治時代の絵画。画面手前の遊覧船と滝を対比させることで、その壮大なスケールが鑑賞者に伝わるようになっている。

3章展示風景より。画面手前はコロコロとした身体と愛らしい表情が印象的な《羽箒と子犬》(明治~大正時代 20世紀 前期展示①)

宮内省と東京美術学校の努力によって後世に伝えられる名品の数々。

誰もが知る「あの作品」も、実際に目にすれば新鮮な感動があるだろう。

ぜひ、実物を見に会場まで足を運んでいただきたい。

※所蔵先を記載していない作品は、すべて宮内庁三の丸尚蔵館蔵

開催概要

| 会期 | 2022年8月6日(土) – 9月25日(日) ※会期中、作品の展示替えおよび巻替えがあります 前期展示:① 8月6日(土) – 8月28日(日)/ ② 8月6日(土) – 9月4日(日) 後期展示:① 8月30日(火) – 9月25日(日)/ ② 9月6日(火) – 9月25日(日) |

| 会場 | 東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3、4 |

| 開館時間 | 午前10時 – 午後5時(入館は閉館の30分前まで) ※9月の金・土曜日は午後7時30分まで開館 |

| 休館日 | 月曜日(ただし、9月19日は開館) |

| 観覧料 | 一般 2,000円、高・大学生 1,200円 ※中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料 ※本展は事前予約制ではありませんが、今後の状況により入場制限等を実施する可能性がございます。 |

| 主催 | 東京藝術大学、宮内庁、読売新聞社 |

| 問い合わせ先 | 050-5541-8600 (ハローダイヤル) |

| 展覧会HP | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/tamatebako2022/ |

<過去の取材記事>

【会場レポ】「フィン・ユールとデンマークの椅子」展が東京都美術館で開幕。実際に椅子に座れる特設コーナーも!