ガーナのスラム街・アグボグブロシーから生まれた、廃棄物を使ったアート作品の数々。

今、持続可能な資本主義を目指すアーティスト長坂真護の活動に世界中の注目が集まりつつある。

現在、上野の森美術館において、長坂自身初となる美術館での個展が開催中だ。

《真実の湖Ⅱ》

ゲーム機、パソコンのキーボード・・・キャンバスに敷き詰められているのは私たちも見慣れた電子機器やその部品の数々。

長坂真護は先進国が廃棄した壊れた電子機器で独創的な作品を生み出すアーティストだ。

その作品のみならず、「サステナブル・キャピタリズム」の語に象徴される哲学や利益をスラム街に投資する手法が世界中の注目を浴び、2020年にはハリウッドで彼の活動を追ったドキュメンタリー映画『Still A Black Star』も制作された。

「長坂真護展 Still A “BLACK” STAR Supported by なんぼや」は自身初となる美術館での個展開催であり、美術家・長坂真護がアートでサステナブルを目指す足跡とともに、世界平和への願いを込めた約200点の作品が展示されている。

ガーナのスラム街で出会った、世界の真実

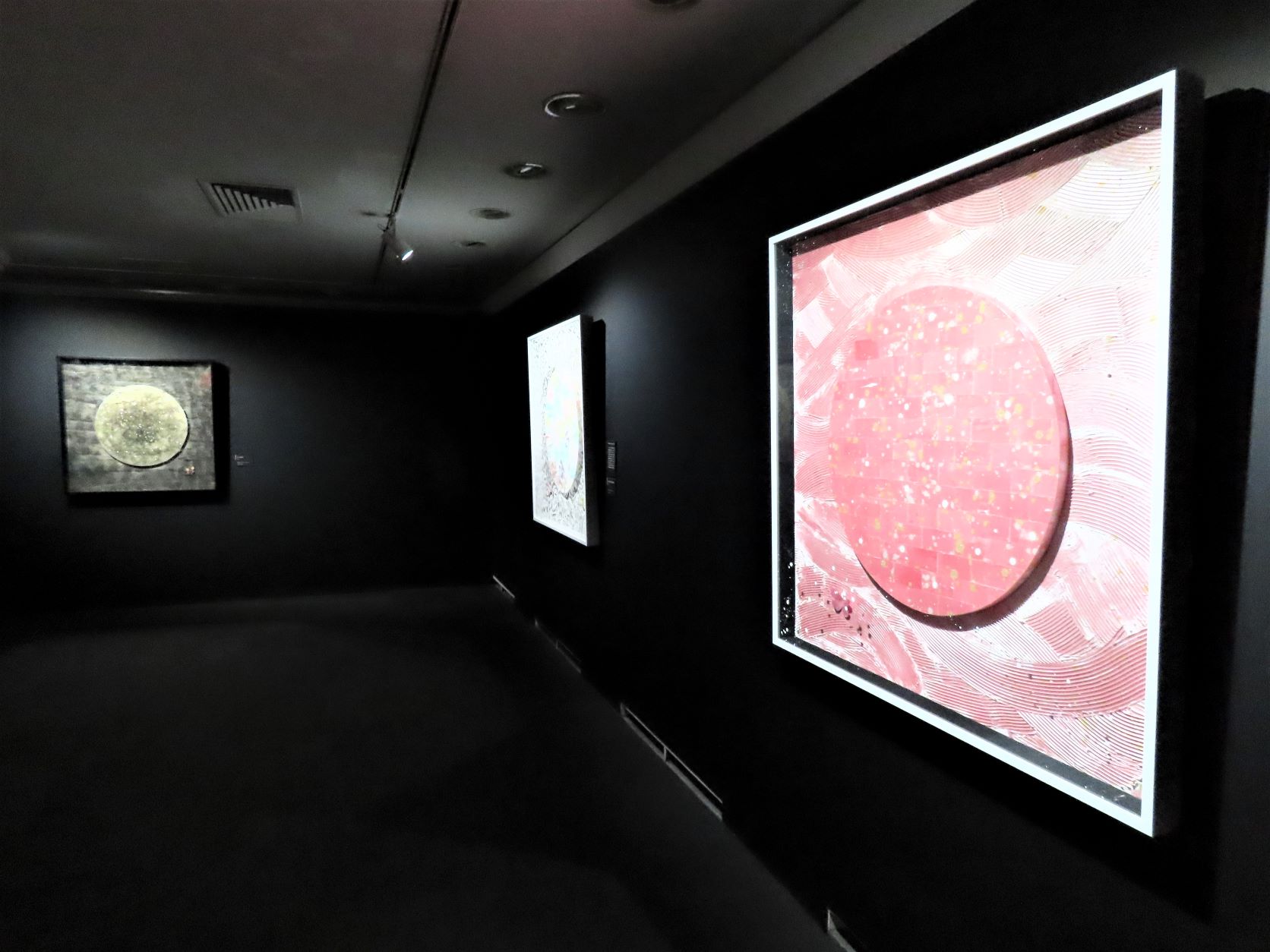

展覧会場風景。ガーナのスラム街を再現した建物や、資本主義の歪みを表現した絵画などが並ぶ

展示風景より、左《Ben is plastics》右《Ben is seventeen years old》。 廃棄物処理の際に生じたガスの影響により、ガーナでは30代で世を去る人も多いという

内覧会では長坂自身による作品解説が行われた

「先進国の僕らだけが、幸福であっていいはずがない」

長坂氏は、集まった報道陣を前に真摯な眼差しで訴えた。そして、100億円集めてガーナのスラム街にリサイクル工場を建設するという自身のビジョンについて力強く語る。

路上の絵描きであった長坂氏は2017年6月に「世界の電子機器の墓場」と呼ばれるガーナのスラム街・アグボグブロシーを訪問。そこで先進国が捨てた電子機器を焼いてわずか1日500円の日当で生きる若者たちと出会い、衝撃を受けたという。

以来、長坂氏は「我々の豊かな生活は、このスラム街の人々の犠牲のもとに成り立っている」という現実を伝えるべく、アートの力を使って日々活動を続けている。

世界が美しくなければ、私たちも美しく人生を歩めない

アグボグブロシーの犠牲の上に成り立つわれわれの世界の不安定さを、三脚のテーブルで表現した《世界平和のワクチン》。支えている手を離せば、たちまち崩れ落ちるだろう

長坂氏が育成するスラム街の子供たちの作品《スーパースターズ》。会場で購入することもでき、売上は直接彼らの収入へとつながる

解説を行う長坂氏。画面右手の作品は世界が歪に一体化することへの危惧を表現した《質量保存の法則》。左手には各国の廃棄機器で作られた国旗が並ぶ

燃えかすの煙、青年、牛などが一体化した化け物のような造形の《質量保存の法則》に見られるように、長坂氏は現地の自然環境を無視した消費社会に痛烈な批判を浴びせている。

しかし、同時に長坂氏の言葉を借りれば私たちは生まれながらにして「資本主義のドラッガー(中毒者)」であり、資本主義をまったく無視した社会形態をただちに実現することはできない。

そこで彼が提案するのが、「文化」「経済」「社会貢献」の3つの歯車が持続的に回る形態、「サステナブル・キャピタリズム(持続可能な資本主義)」である。

たとえば彼のガーナ作品を所有すればするほど、現地のゴミが減り、経済に貢献し、文化性も高まる。そして同時に、世界中にこの問題のメッセージが広がる。資本主義の形態をうまく活用しながら、持続可能な好循環を生み出そうという試みだ。

NFTプロジェクト「MAGO Mint」について語る長坂氏

捨てられるはずの家電がユニークなデジタル作品となり、アーカイブスに残り続ける

そうしたサステナブル・キャピタリズムの活動の一環が、自身初のNFT※プロジェクト「MAGO Mint」である。

その第一弾となるプロジェクト「Waste St. in NYC」では、日々ニューヨークの路上に捨てられる家電をキャンバスに見立て、限定300枚の写真作品からなる1点として同じ作品が存在しないユニーク・コレクションを制作した。

数日後になくなってしまうものが作家のエネルギーを得てデジタル上でアーカイブスとして生き続ける。まさにNFTならではの試みといえるだろう。

この「Waste St. in NYC」の一日の取引量は村上隆氏に次ぐほどの規模に達し、売上はスラム街のリサイクル工場設立のために投資されるという。

相対性理論に示された愛のカタチ

長坂氏の美術家人生で重要なモチーフとなっている「月」。世界平和の願いを込めた瞑想的な作風が印象的

宇宙空間に浮かぶ藁が生命の儚さと尊厳を浮かび上がらせる《藁の革命》。2億円で落札された。手前の人形はリサイクルプラスチックで作られた「ミリーちゃん」。

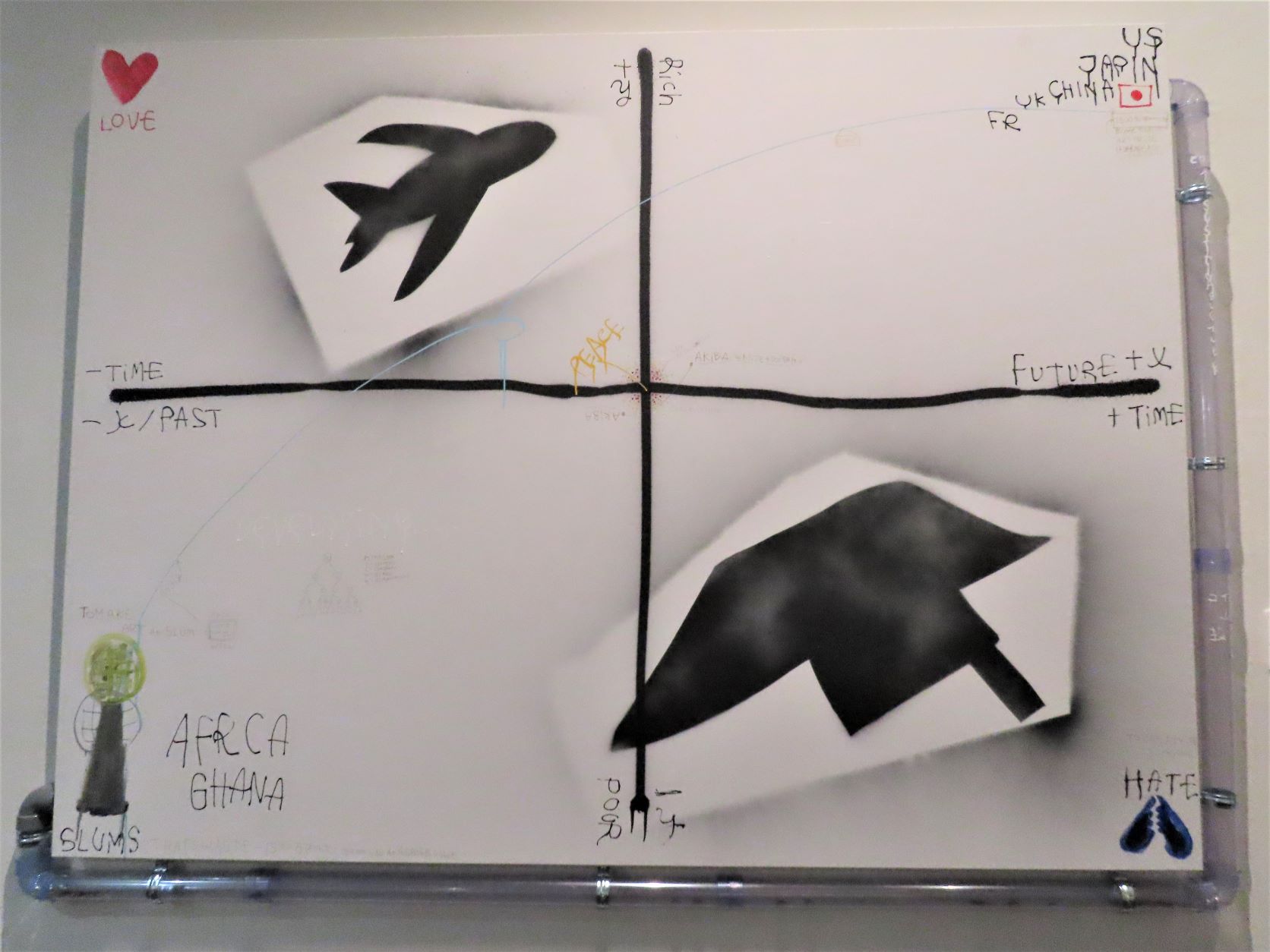

《相対性理論》は世界初の「お金を稼ぐアート」。キャンバス右手にコイン投入口がある。

本展覧会で展示されている作品は約200点に及ぶが、個人的に印象に残った作品のひとつが、会場終盤に展示された《相対性理論》だ。

これは先進・後進軸と貧富の軸で理想的な社会と愛のあり方を図式的に表現したもので、アインシュタインの

「熱いストーブの上に1分間手を置いてみると、1時間にも感じられるでしょう。かわいい女の子と1時間座っていると、1分ぐらいに感じるでしょう」

という有名な相対性理論の説明からインスピレーションを得た作品。

つまり、愛があれば時間の感覚は消失する。逆に言えば、私たちが「先進国」「後進国」と語る時、そこに愛はないのである。

キャンバスの中央に示されているのは、まさに時間が消失した状態。永遠平和であり、愛に満ちている。

それを実現するためには、私たち鑑賞者の参加が必要だ。キャンバス横にはコイン投入口が設けられ、投入されたコインはパイプを伝って「後進国」へと辿り着く。

まさに長坂氏のサステナブル・キャピタリズムの手法を具現化した作品だといえるだろう。

《Let’s Go Diversity》

他にも会場では、アンパンマンに影響を受けて作られた「ミリーちゃん」のアニメ化映像、オリーブ栽培のために訪れた瀬戸内海の投棄ゴミで作られたアート作品、そしてコロナ禍以前に描かれたにも関わらず2020年以降の感染症拡大による「ニューノーマル」を暗示していたかのような未来予想図《Let’s Go Diversity》などさまざまな作品を展示。

スラムに工場建設、そして世界平和へとー。

アートで世界を変えようとする長坂真護の試みは今、この瞬間も続いている。

ぜひ会場に足を運んで、あなたも「MAGOプロジェクト」に参加してみてはいかがだろうか。

※NFT-「Non-Fungible Token(ノン・ファンジブル・トークン)」=非代替性トークン。非代替性とは、替えのきかないこと。トークンは、ブロックチェーン技術を用いた暗号資産。これまで、著作権などが乱用されコピーが容易だったインターネットなどで流通しているアートや音楽などの作品に、独自の固有データの識別サインをつけることで、所有が明確になるという画期的なシステム。

開催概要

| 会期 | 9月10日 (土) 〜 11月6日 (日) |

| 会場 | 上野の森美術館 |

| 開館時間 | 開館時間:10:00~17:00 ※最終入館は閉館30分前まで ※会期中は休館日なし |

| 観覧料 | 一般1,400円、高・大・専門学校生1,000円 、中・小学生600円 ※未就学児は入場無料。 ※小学生以下は、保護者同伴でのご入場をお願いします。 ※学生券でご入場の場合は、学生証の提示をお願いいたします。(小学生は除く) ※障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、被爆者健康手帳)をお持ちの方は、ご本人と付き添いの方1名様まで入館無料となります。ご来館の際、会場入口スタッフへお声がけください。 |

| 主催 | フジテレビジョン、上野の森美術館 |

| 問い合わせ先 | 050-5541-8600 (ハローダイヤル 全日9:00~20:00) |

| 展覧会HP | https://www.mago-exhibit.jp |

<過去の取材記事>

「日本美術」は、ここから始まった。【東京藝術大学大学美術館】特別展「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」(~9/25)内覧会レポート

【会場レポ】「フィン・ユールとデンマークの椅子」展が東京都美術館で開幕。実際に椅子に座れる特設コーナーも!

権力は芸術を求め、芸術はチカラとなる。【東京都美術館】「ボストン美術館展 芸術×力」(~10/2)内覧会レポート