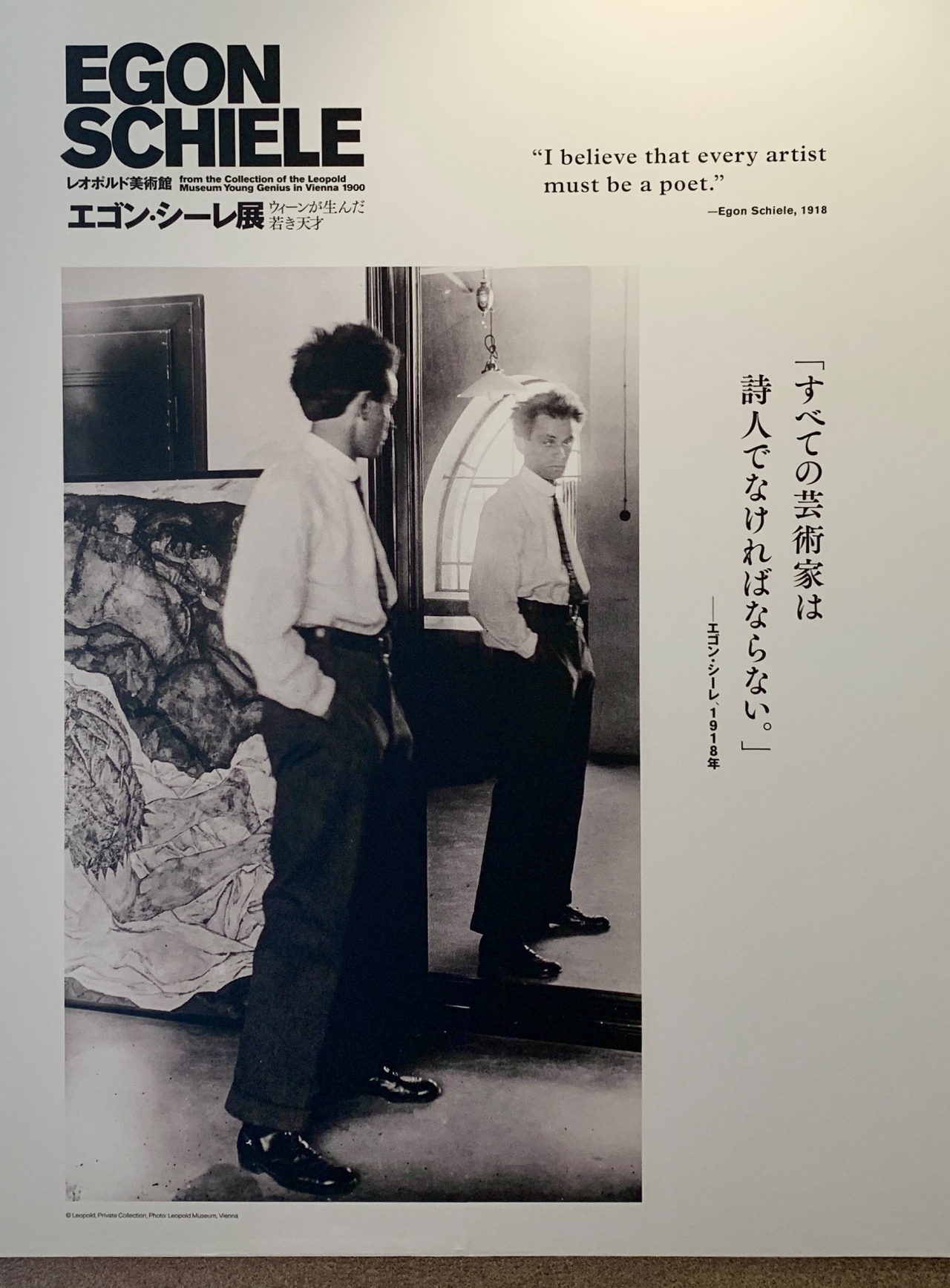

世紀末ウィーンを代表する最も重要な画家の一人、エゴン・シーレ(1890-1918)の大規模展「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」が2023年1月26日、東京・上野の東京都美術館で開幕しました。

展示風景、会場入口

展示風景

エゴン・シーレ《悲しみの女》1912年、油彩、レオポルド美術館蔵

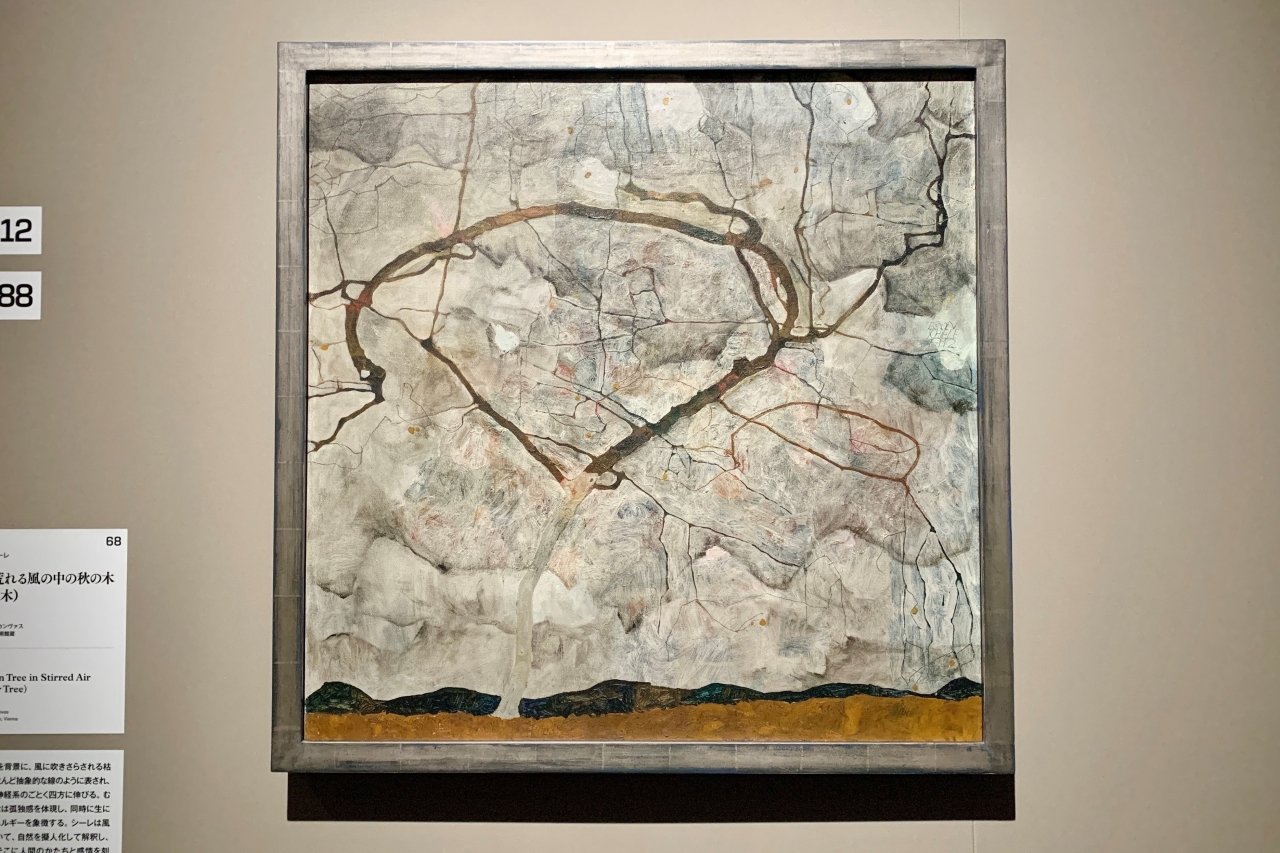

エゴン・シーレ《吹き荒れる風の中の秋の木(冬の木)》1912年、油彩、レオポルド美術館蔵

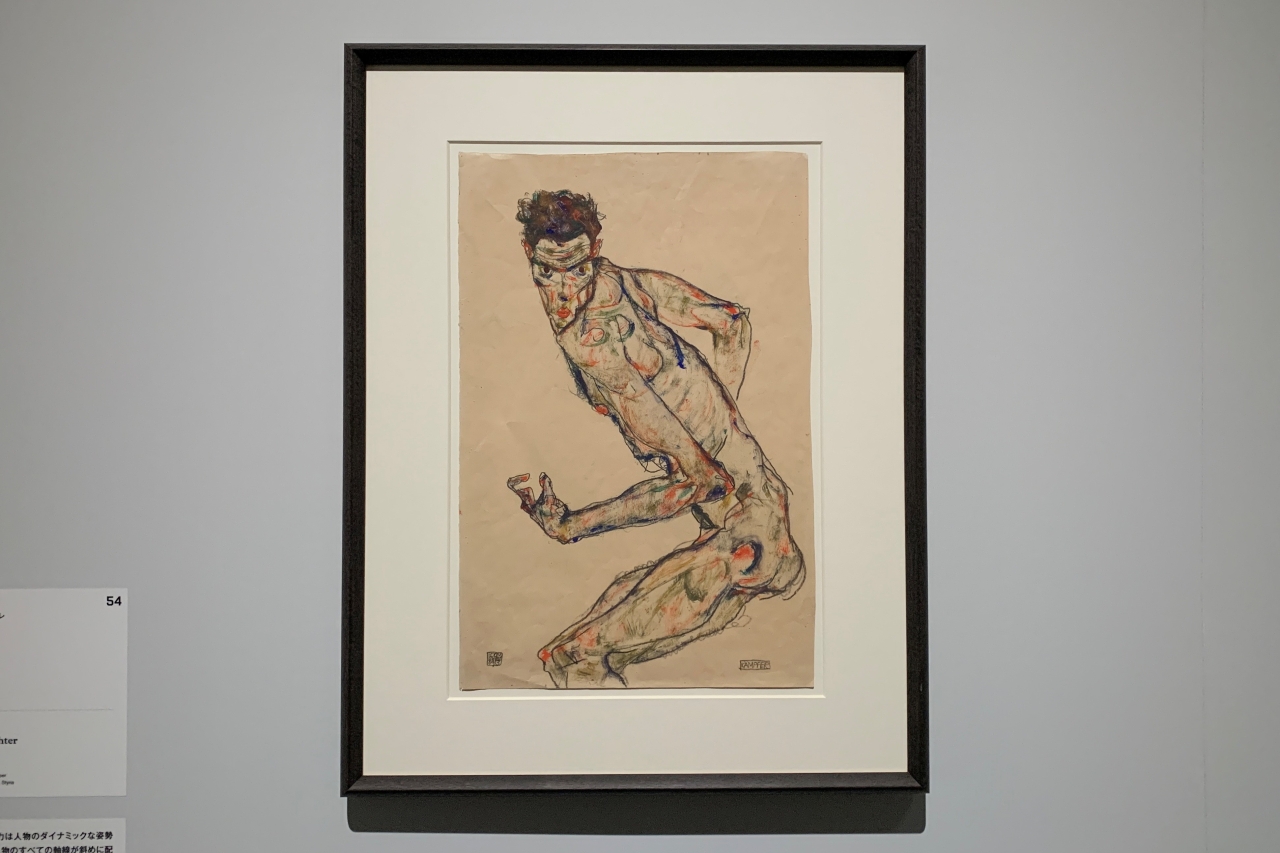

エゴン・シーレ《闘士》1913年、水彩、個人蔵

展示風景

展示風景

東京では約30年ぶりとなる、夭折の天才エゴン・シーレの回顧展

19世紀末から20世紀初頭、歴史上まれにみる芸術の爛熟期を迎えたウィーンにおいて華々しく活躍し、10年余りの短い画業にもかかわらず美術史にその名が燦然と輝く画家、エゴン・シーレ。

幼少期から絵のセンスの片鱗をみせていたシーレは1906年、難関のウィーン美術アカデミーに学年最年少である16歳で特別入学。翌年に、同じく世紀末ウィーン美術を代表する画家であるグスタフ・クリムト(1862-1918)に見出され、大きな影響を受けます。

1909年にはアカデミーの保守的な体制に反発して自主退学し、友人らと「新芸術家集団」を結成。革新的な作品を世に送り続け、1918年には第49回ウィーン分離派展で成功を収めますが、同年、28歳でスペイン風邪に侵され病死しました。

当時の常識にとらわれないスキャンダラスな創作活動が批判を浴び逮捕、猥雑だと判断された作品が焼却処分されるなど、その生涯には失望や苦悩がつきまとったものの、圧倒的な表現力で人間の精神性、生と死、性を生々しく描き出したシーレの作品は、今も人々を惹きつけて止みません。

展示風景、自身のアトリエでポーズをとる20歳のエゴン・シーレ

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」は、シーレ作品の世界有数のコレクションをもち、「エゴン・シーレの殿堂」として知られるウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品を中心に、シーレの油彩画、ドローイングなど合わせて50点を通して、シーレの生涯と作品を振り返る回顧展。

クリムト、モーザー、ココシュカなど、同時代の画家たちの作品65点もあわせて紹介されています。

コレクションは年代順、全14章のテーマごとに展示されていました。

人間の内面の探求を続けたシーレの代表作《ほおずきの実のある自画像》が来日!

出展作品をいくつかご紹介します。

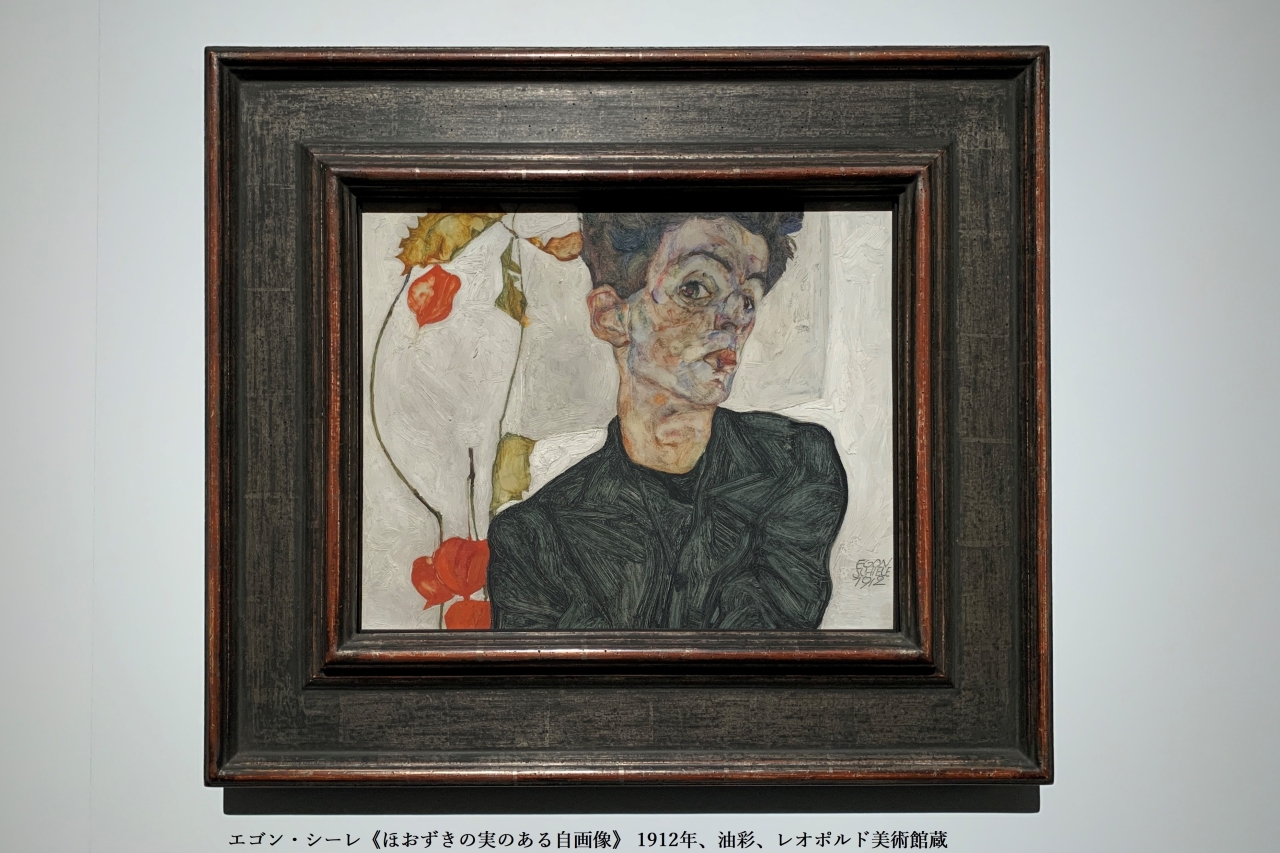

本展の目玉は、シーレが22歳のときに制作した《ほおずきの実のある自画像》(1912)。シーレの自画像で最もよく知られた代名詞的作品です。

エゴン・シーレ《ほおずきの実のある自画像》1912年、油彩、レオポルド美術館蔵

ほおずきの蔓と人物の斜めの姿勢が織りなす構図が生み出す、引き絞るような緊張感。背景の白、服、髪、目の黒、ほおずきの赤の対比が凛とした美しさを構成する一方で、青ざめた顔には赤や緑といった色彩も大胆に配され、それが奇妙にいきいきと映ります。

鑑賞者へ向ける眼差しは挑発か拒絶か。つぐんだ口元は気取っているようにも、言葉を飲み込んでいるようにも感じられ、明確なナルシシズムと不安定な感情のゆらぎをナイーブな感受性で見事に表現しています。

1910年頃、シーレは師であるクリムトの影響から脱却し、不安定なフォルムや表情豊かな線描、鮮烈な色彩などを特徴とする表現主義的な無二の画風を確立していました。本作はその画風が円熟期を迎えた頃の名品です。

よく見ると、本作の画面の切り取り方とポーズは、現代の“自撮り” 文化でよく目にするものだと気づきます。

レオポルト美術館の館長によると、レオポルト美術館へシーレ作品を鑑賞しに来る若者が増えているとのこと。自撮りで自己表現を行う彼らにとって、人間のアイデンティティやセクシュアリティ、精神性といった「自我」に関する思索を、肉体と精神をさらけ出しながら視覚的に実践していったシーレによる自画像から受けるインスピレーションは鮮烈なものなのかもしれません。そういった意味で、シーレは極めて現代性をもつ画家と言えそうです。

なお、《ほおずきの実のある自画像》と、本展には出展されていませんが、シーレの当時の恋人でありミューズであった女性をモデルにした《ヴァリーの肖像》(1912)が対となるよう制作されているため、ご存じない方はぜひ調べてみてください。

エゴン・シーレ《自分を見つめる人II(死と男)》、1911年、油彩、レオポルド美術館蔵

きょうだいの死産や早世が度重なり、14歳のときに敬愛する父が亡くなるなど、シーレにとって死は幼い頃から身近なものだった影響もあるのか、シーレは「全ては生きながらに死んでいる」という死生観をもっていました。「死」はシーレの画業において重要なテーマであり、不穏な死の気配が取り入れられた作品も多いです。

《自分を見つめる人II(死と男)》(1911)は、そんなシーレがまさに「死」を正面から表現した作品。シーレの自画像はしばしば2人の人物として描かれている場合があり、本作も瞑想にふけるように目を閉じた画家本人を、死神や幽霊のような風貌の存在が囲い込むように立っています。近づく死の運命に焦っているようにも、運命をすでに受け入れているかのようにも感じますが、下から伸びる第三者の手が不気味な印象を強めています。

展示解説によると、本作は分裂のイメージを用いた自己内省を試みているとのこと。《ほおずきの実のある自画像》からもわかるように、シーレの自画像はほとんど背景が描かれていません。クリムト的な装飾的画風の逆をいく、ひたすら内へ内へ、徹底した自己探求や自己内省にシーレの関心が向かっていることをうかがわせます。

エゴン・シーレ《母と子》1912年、油彩、レオポルド美術館蔵

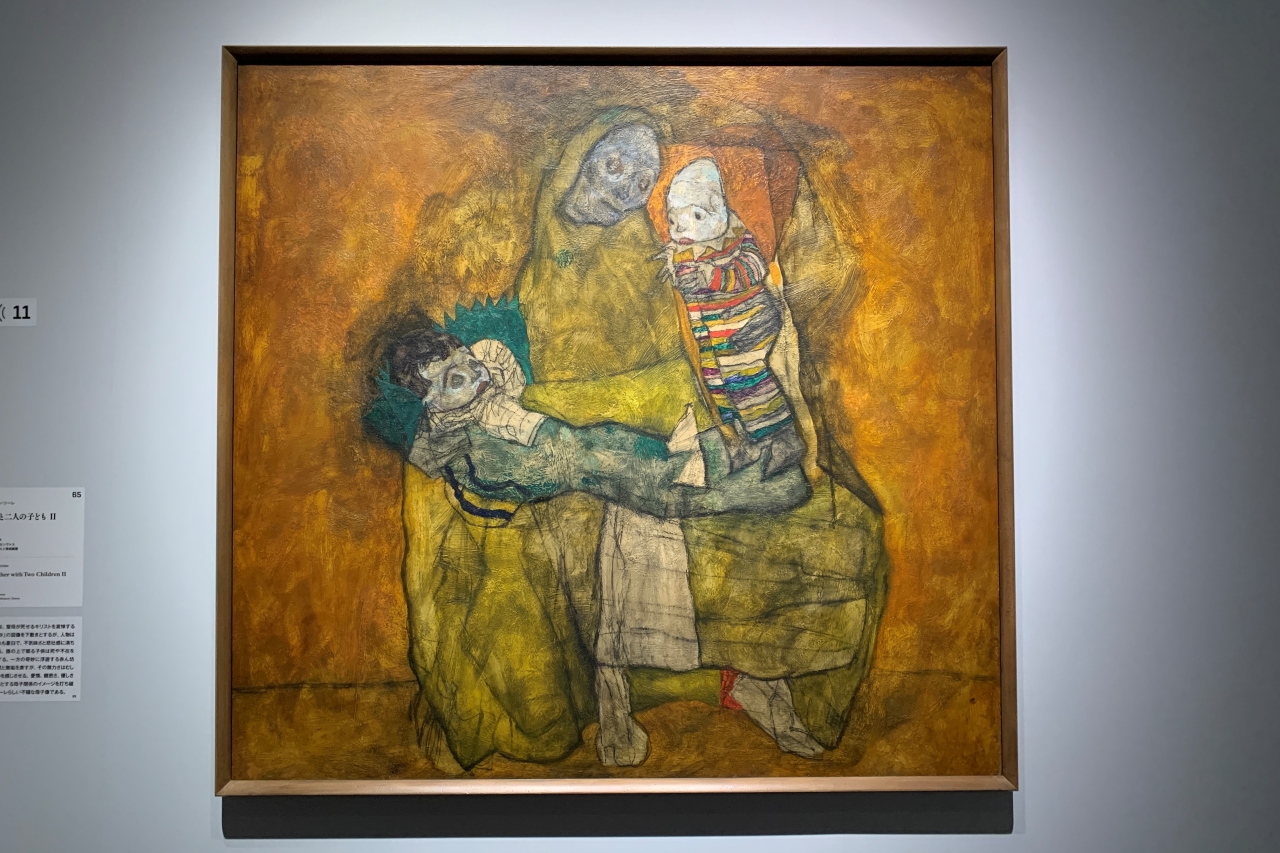

エゴン・シーレ《母と二人の子ども Ⅱ》1915年、油彩、レオポルド美術館蔵

また、シーレは「母と子」というモチーフも繰り返し用いています。一般的には愛や平和をイメージする母子像ですが、シーレの《母と子》(1912)、《母と二人の子ども Ⅱ》(1915)はいずれも愛や平和というより、こちらも死や恐怖、悲しみ、失意といった不穏さを強調。表情づけの巧みさだけでなく、激しい筆致と陰鬱な色彩に、一歩引いてしまうようなヒリつく凄みを感じました。伝統的な母子像のイメージを打ち破るシーレらしい展開といえるでしょう。

エゴン・シーレ《赤い靴下留めをして横たわる女》1913年、鉛筆、グワッシュ、レオポルド美術館蔵

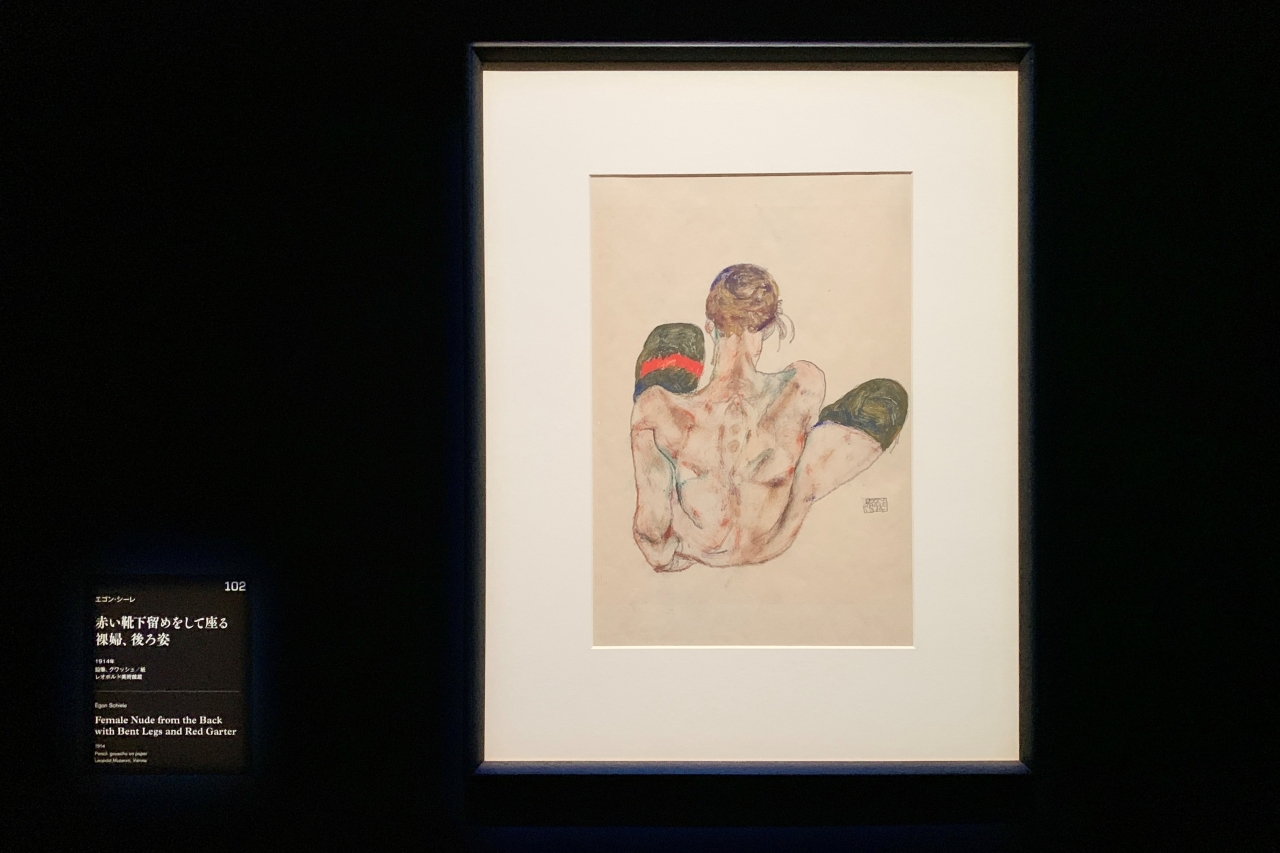

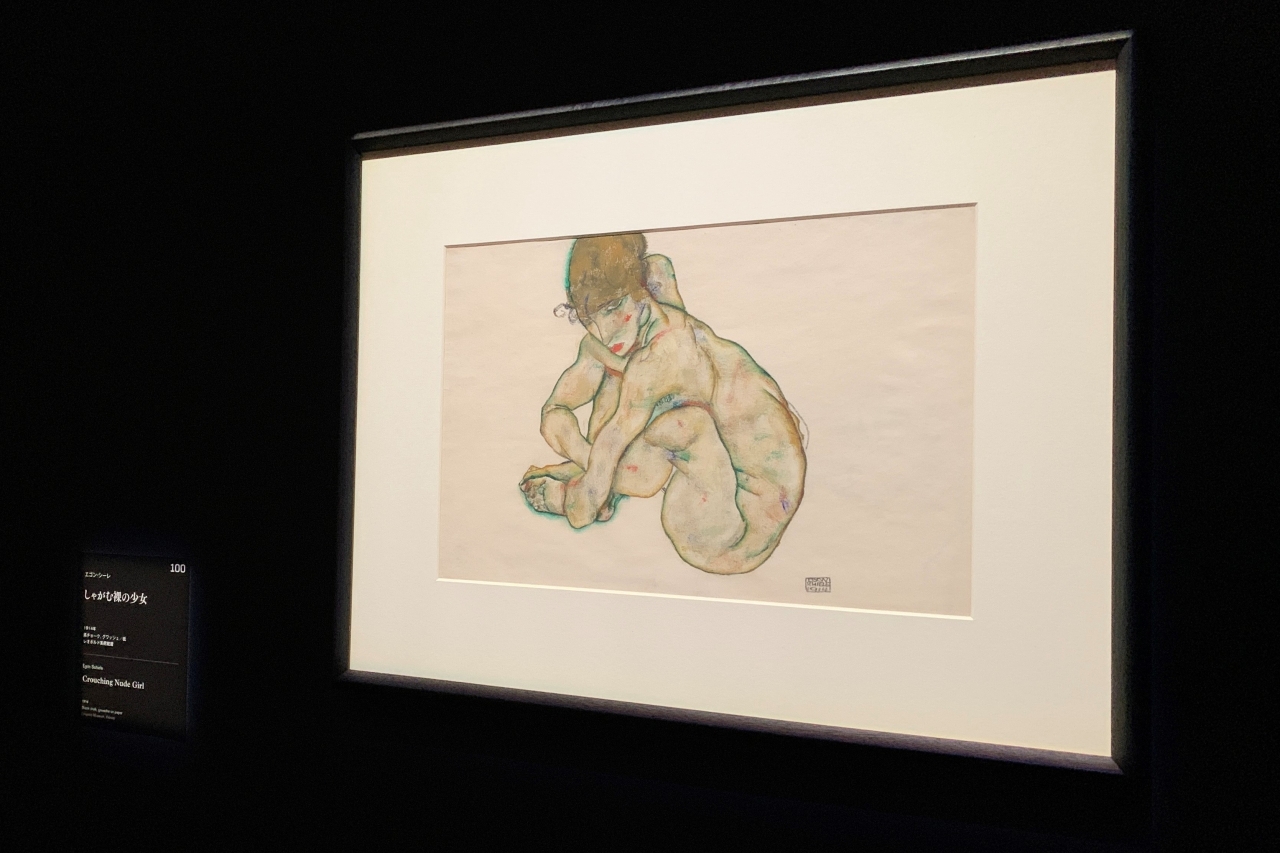

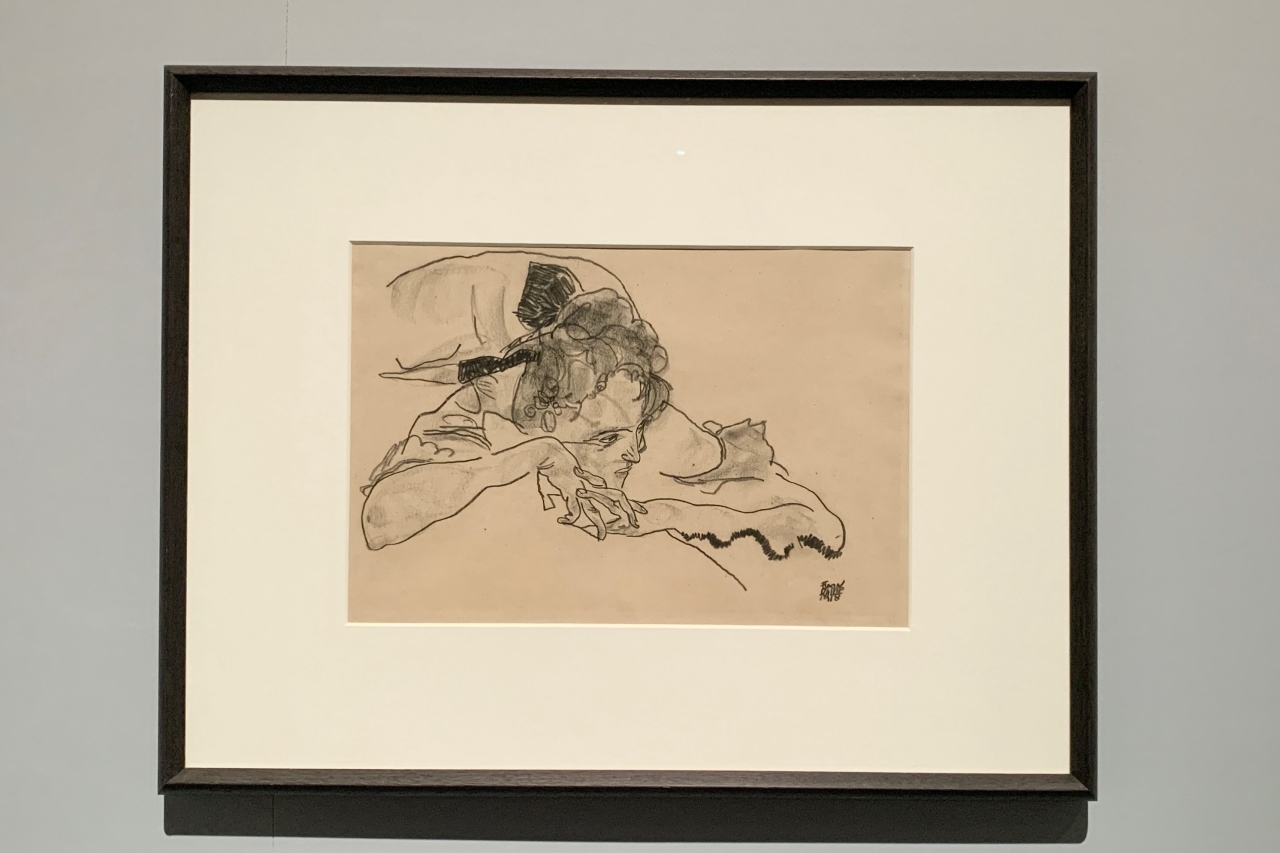

そのほか、見逃せないのがシーレの類まれなデッサン力と線の表現力を堪能できる裸婦像のドローイングです。

エゴン・シーレ《しゃがむ裸の少女》1914年、黒チョーク、グワッシュ、レオポルド美術館蔵

「あらゆる肉体から発せられる光」を描こうとし、また美的に昇華しない過激な「性」を描写していたシーレにとって、裸婦像も極めて重要なモチーフでした。伝統的な裸婦像といえば、立つか横たわるかのポーズで描かれますが、シーレ作品の裸婦の多くは膝を抱えたり、うずくまったり、極端にねじったりと、バラエティに富んでいるのが特徴。

彼女たちの肉体はときに苦悶が伝わってくるほど追い詰められた態勢になりますが、それがいかにも美しく、生々しく映るのが不思議です。シーレの描く線の確信性は、自らの肉体を限界まで屈曲させるなど、シーレ自身が行った容赦ない身体性の探求が支えていることは疑いようもありません。

床や背景を排除し、人物の周りの余白を残すことで空間性を否定している画面構成も面白いところです。

エゴン・シーレ《リボンをつけた横たわる少女》1918年、黒チョーク、レオポルド美術館蔵

特に目を引きつけられたのは後年のドローイング。黒チョークによる表現力豊かな輪郭線とわずかなグラデーションによってモデルを探求していますが、その迷いのない線とシルエットの実に美しいこと。《リボンをつけた横たわる少女》(1918)のように複雑な姿勢も最低限と言えるレベルの筆致でスケッチしているのもかかわらず、これだけで一つの芸術作品といえるような完成度の高さです。

シーレが学年最年少でアカデミーに特別入学できたという、その才能の説得力がありますので、ぜひチェックしてみてください。

エゴン・シーレ《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》1908年、油彩、金と銀の顔料、レオポルド美術館蔵

正方形のカンヴァスや背景に金や銀を用いる手法といった、クリムトの影響が如実に表れている《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》(1908)や、それより以前のアカデミー時代など、シーレが独自の画風を確立する前の初期の作品もいくつか紹介されていました。画家が羽化する道程と、画風を確立した後も強迫観念的な探求心で絶え間なく様式を変化させていった様子をじっくり追っていけます。

クリムトやモーザ―など、世紀末ウィーンの美術を彩った画家たち

グスタフ・クリムト《赤い背景の前のケープと帽子をかぶった婦人》1897/98年、油彩、クリムト財団蔵

先述のように、本展はシーレ作品をメインに据えつつ、シーレの師であるクリムトはもちろん、クリムトとともにウィーン分離派を創設し、風景画やグラフィックアートを得意としたコロマン・モーザー(1868-1918)、オーストリア表現主義の最初の画家に位置付けられ、近年再評価が進んでいるリヒャルト・ゲルストル(1883-1908)、シーレと同じくウィーンの表現主義を代表する巨匠オスカー・ココシュカ(1886-1980)といった、シーレと関連性のあるウィーンの画家たちの作品が集結。ウィーン美術の黄金時代の流れのなか、いかにしてシーレが傑出したのか、その背景が見えてくるでしょう。

アルビン・エッガー=リンツ《祈る少女 聖なる墓、断片Ⅱ》1900/01年、油彩、レオポルド美術館蔵

カール・モル《ハイリゲンシュタットの聖ミヒャエル教会》1902年、多色木版、レオポルド美術館蔵

リヒャルド・ゲルストル《田舎の二人》1908年、油彩、レオポルド美術館蔵

コロマン・モーザ―《キンセンカ》1909年、油彩、レオポルド美術館蔵

グスタフ・クリムト《シェーンブルン庭園風景》1916年、油彩、レオポルト美術館寄託(個人蔵)

シーレ作品がもつ現代性は、100年経った今も損なわれていません。

あらためて、本展は夭折の天才画家エゴン・シーレの作品が50点集結した大変貴重な機会です。ぜひ足を運んで、シーレの震えるように挑発的で繊細な感性に触れるとともに、世紀末ウィーンに満ちていた創造のエネルギーを体感してみてください。

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」概要

| 会期 | 2023年1月26日 (木) ~ 4月9日 (日) ※会期は変更になる場合があります。 |

| 会場 | 東京都美術館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9:30~17:30、金曜日は20:00まで (入室は閉室の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 【日時指定予約制】 一般 2,200円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,500円、平日限定ペア割 3,600円※詳細は公式サイトのチケットページでご確認ください ⇒https://www.egonschiele2023.jp/ticket.html |

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、朝日新聞社、フジテレビジョン |

| 後援 | オーストリア大使館、オーストリア文化フォーラム東京 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル 050-5541-8600 (全日/9:00~20:00) |

| 展覧会公式サイト | https://www.egonschiele2023.jp |

※記事の内容は取材日(2023/1/25)時点のものです。最新の情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

<過去の取材レポート>

【取材レポ】日本初上陸の将軍俑も!「兵馬俑と古代中国展」が上野の森美術館で開幕

今ふたたびめぐり合う、源氏物語の世界。【東京都美術館】上野アーティストプロジェクト2022 「美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」(~1/6)内覧会レポート

史上最大のTARO展がやってくる!【東京都美術館】「展覧会 岡本太郎」(~12/28)内覧会レポート

【会場レポ】総展示“毒”数 250超え! 特別展「毒」が国立科学博物館で開幕(~2023年2月19日まで)

【会場レポ】特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」がついに開幕!国宝89件が全公開、三日月宗近など19の刀剣が揃う「国宝刀剣の間」も