記事提供:たいとう文化マルシェ

地球上で報告されている生物種の半数以上を占める、最大の生物群「昆虫」。その知られざる世界を多様な切り口とユニークな視点で深堀りする特別展「昆虫 MANIAC」が、国立科学博物館で開幕しました。会期は 2024年10月14日(月・祝)まで。

※記事の内容は取材日(2024/7/12)時点のものです。最新の情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

エントランス

展示風景

展示風景

昆虫は、人がこれまで名付けたものだけでも約100万種に及びます。人の暮らしのもっとも身近に生息する野生動物でありながら、一般的に認知されている種はほんの一握り。さらに、誰もが名前を知っている昆虫であっても、じつは生態が謎だらけであったり、研究者しか知らないような面白い秘密が隠されていたりするケースも少なくありません。

本展には、10cmを超える巨大なカブトムシから、1mmにも満たない微小なハチ、さらにクモやムカデなど、昆虫と同じく“ムシ”とよばれる陸生の節足動物まで幅広く登場。国立科学博物館の5人の研究者が貴重な標本や最新の昆虫研究を織り交ぜながら、本や図鑑で得られる知識の一歩先にある、ムシたちの圧倒的な多様性の世界をマニアックに掘り下げています。

「ゾーン1:昆虫とムシ」展示風景

マニアックとはいっても、会場では導入部として「ゾーン1:昆虫とムシ」というセクションを設け、昆虫とムシの違いやその特徴など基本情報をおさらいしているので、昆虫に詳しくない方も心配いりません。

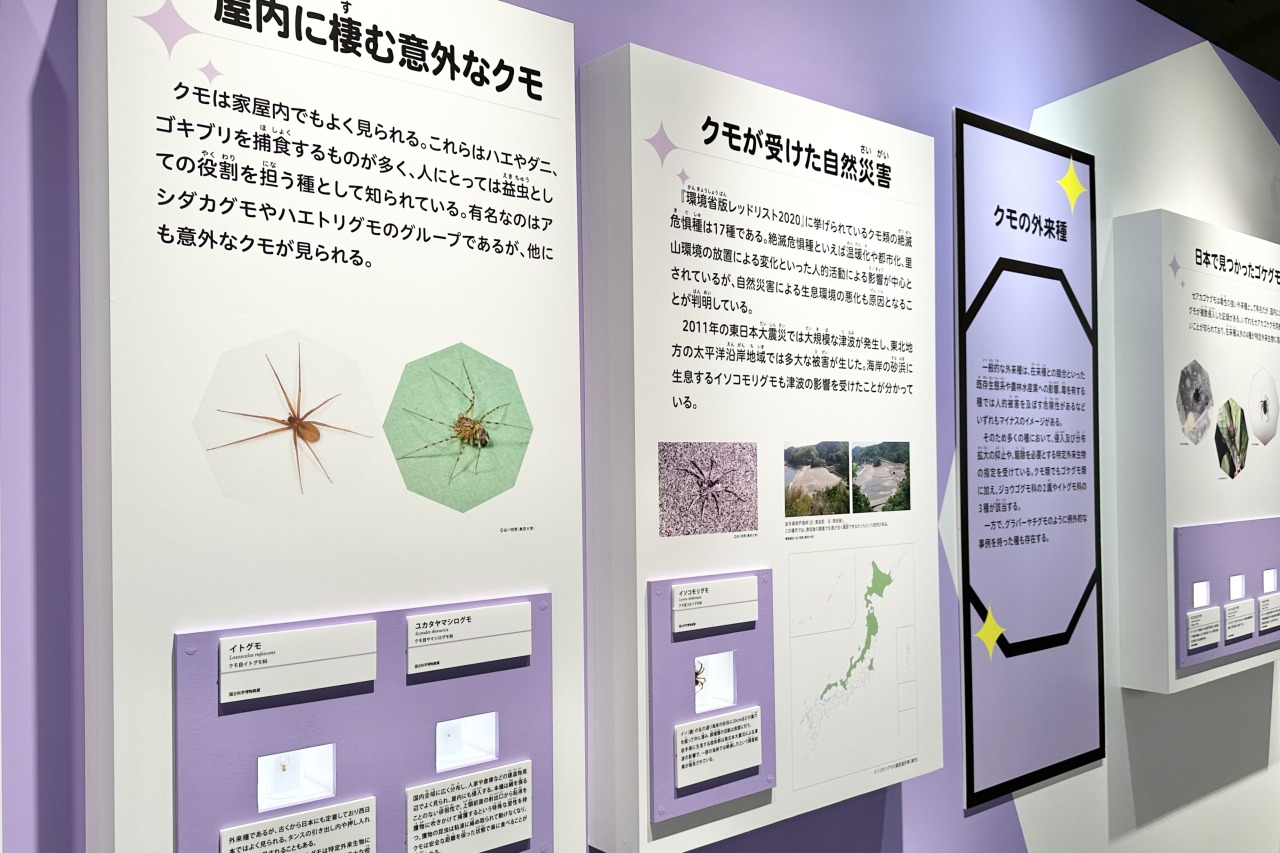

続く「ゾーン2:多様なムシ」が本展のメインセクションです。研究者の専門ジャンルごとに5つの扉に分け、「トンボの扉」ではトンボ・バッタ・セミなどの不完全変態昆虫を、「ハチの扉」では膜状の翅をもつハチとハエの仲間を、「チョウの扉」ではチョウとガの仲間を、「カブトムシの扉」ではカブトムシ・クワガタムシなどの甲虫を、そして「クモの扉」ではクモ・ムカデ・サソリなど昆虫以外の節足動物の世界を紹介。それぞれ「多様化のカギ」「昆虫新常識」「ムシたちの衣食住」という3つのキーワードに絡めた内容を扱っています。

「ゾーン2:多様なムシ」展示風景。扉ごとに制作されたムシの集合標本も見どころです。

各エリアで目印代わりに来場者を待ち構えているのは、研究者が細部までこだわって監修したという5体の巨大模型です。

一般的な昆虫展とはひと味違い、たとえばエゾオナガバチの模型は、かっこよく飛んでいる様子ではなく、体を変形させて産卵する様子というなんともいえない姿を再現したもの。「そこに注目するんだ!?」という意外性も、本展の醍醐味といえるでしょう。

エゾオナガバチの巨大模型

ムシに詳しくない筆者にとって、本展は驚きの連続です。

たとえば、ムシが形成する社会について。スズメバチやミツバチでおなじみの、働きバチと女王バチが集団生活をして労働と産卵を分業する生態は、約15万種にのぼるハチ目全体からすればむしろ珍しく、単独で暮らすハチのほうが圧倒的に多いのだといいます。マニアック度でいえば低めの知識ですが、「ハチは群れで生きる昆虫」という固定観念があったので衝撃を受けました。

ムシの社会に関する展示

ハチは集団生活をする「真社会性」とよばれる生態のほか、産卵後に母バチが離れた後は基本的に1匹で暮らす「単独性」、産卵後も母バチがふ化した幼虫に食物を与える「亜社会性」、巣づくりや食物集めをほかのハチに依存する「労働寄生性」など、さまざま生態が見られます。そのため、昆虫における社会性の進化について考えるための研究材料として、ハチは高い関心が寄せられているとか。

性別の多様性に関する展示はなかなかマニアックなものが充実していて、中でもオスとメスの特徴が同居した特異な個体「ギナンドロモルフ(雌雄型)」が目を引きました。

ギナンドロモルフのチョウの標本。右下のベニトガリシロチョウは雌雄の特徴が対角に現れています。

同じ種のたくさんの個体の中には、まれにギナンドロモルフが生じることがあり、特にチョウの場合は中心線から左右にはっきりと分かれている例が多く見つかっているといいます。展示ではさらに珍しく、左前翅と右後翅がオス、右前翅と左後翅がメスの特徴をもったギナンドロモルフの標本も登場。いずれのチョウも対称性が美しく、生命の神秘を感じずにはいられません。

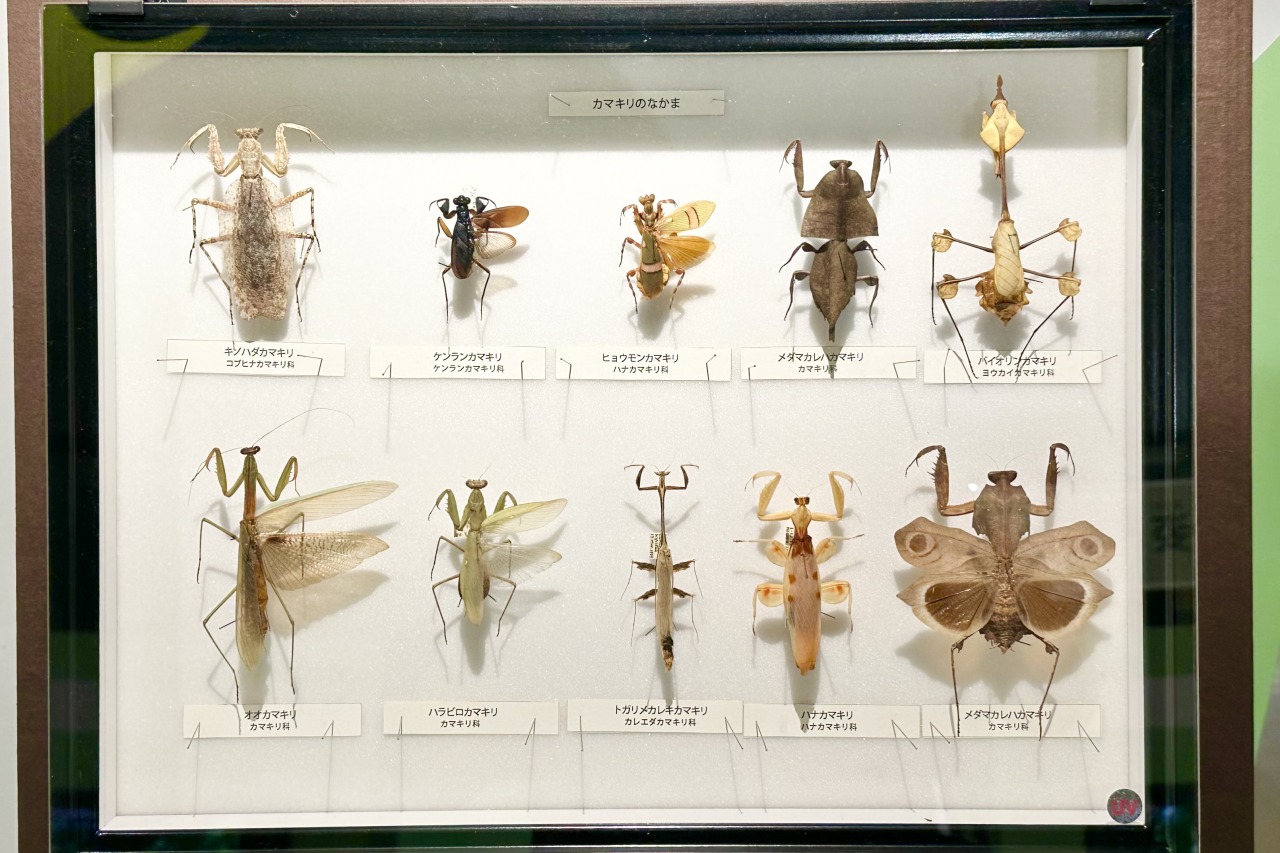

枯れ枝や落葉に擬態するカマキリの標本。上段右端のバイオリンカマキリは特にユニークな形態で、一見では生き物には思えません。

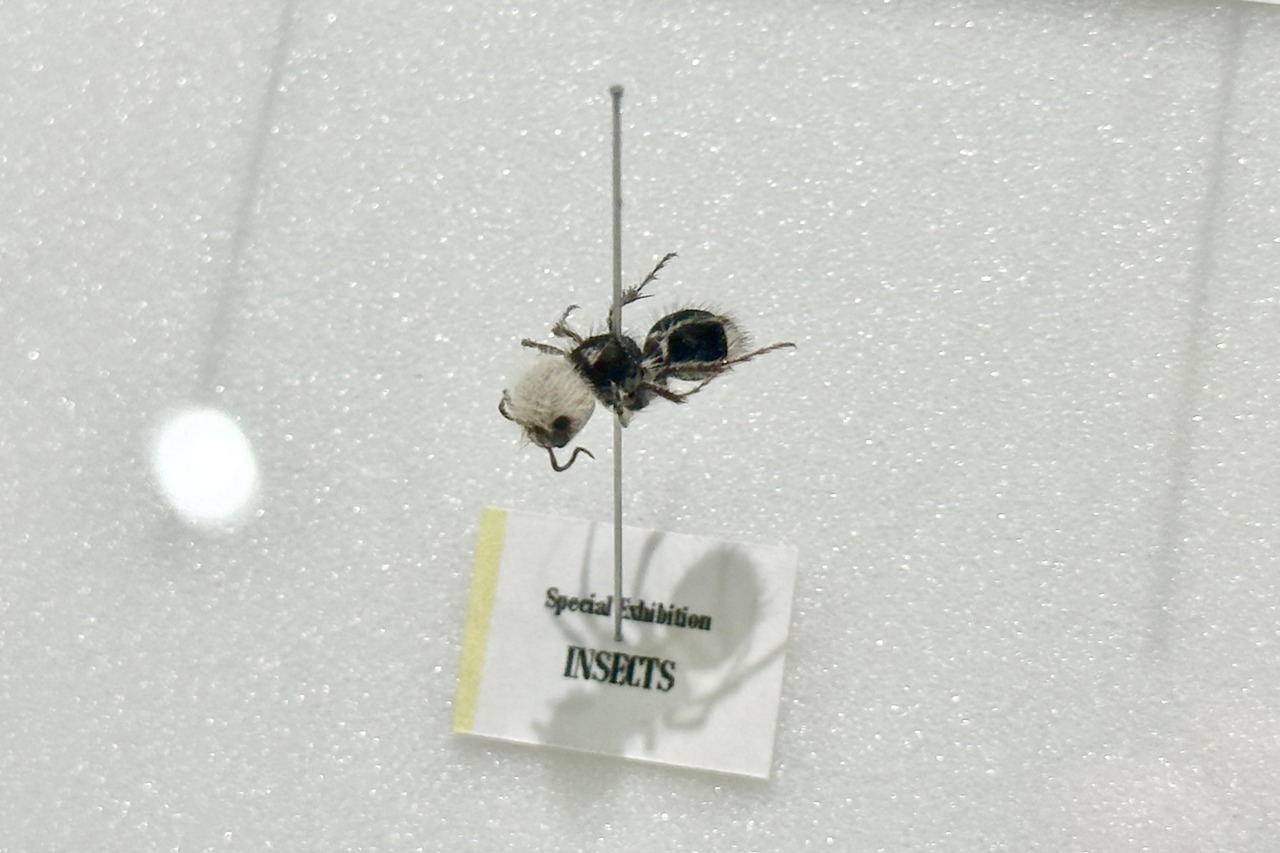

南米に生息するパンダアリの標本。その正体はパンダでもアリでもなく、じつはハチだというややこしさ。

会場ではムシの複雑な・奇妙な・きれいなビジュアルをそのまま、ときには顕微鏡を使って観察できるのはもちろん、単調に並べるばかりではない趣向を凝らした標本も楽しめます。

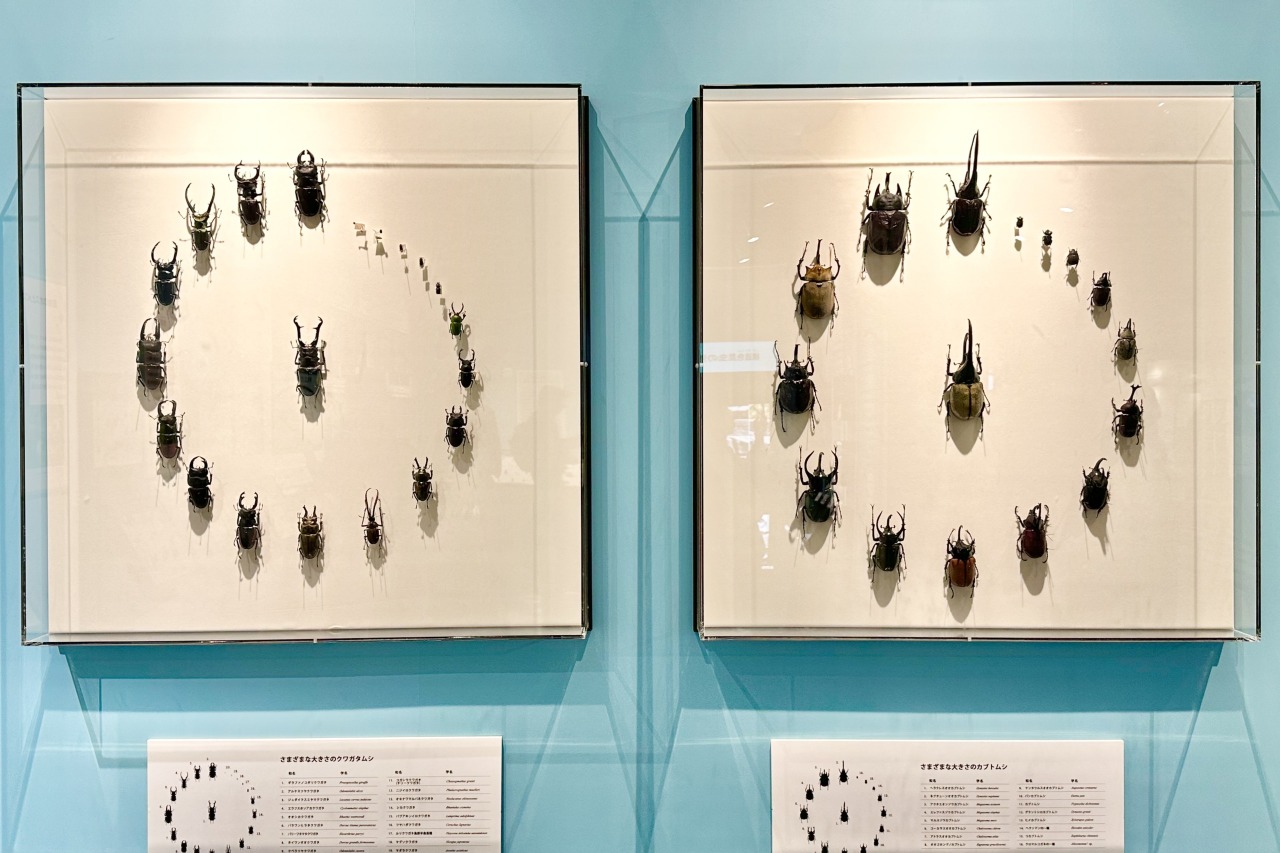

さまざまな大きさのカブトムシとクワガタムシの標本

たとえば、サイズ違いのカブトムシとクワガタムシでグラデーションになるように円を描き、スタイリッシュなアートのようにしたり、同じチョウが並ぶ中に1匹だけ別の種を紛れこませて間違い探しのようにしたり。来場者を楽しませるため、アレンジにもメリハリがきいています。

1匹だけまじった別の種を当てるクイズ。なかなか難易度が高いです。

ヤマトタマムシの「玉虫色」に代表される、色素ではなく微細な構造に太陽光が干渉することで発色する「構造色」をそなえた昆虫の標本は、さながら風変わりなジュエリーボックスといった様相。ニューギニア周辺に生息し、フォロニック結晶と呼ばれる構造色を体表にもつホウセキゾウムシは角度によって緑、青、紫と艶やかに輝き、たいへん美しいものでした。

ホウセキゾウムシの標本

本展は「見る」だけでなく、「聴く」「触る」「嗅ぐ」などムシの世界をさまざまな切り口から体験できる点も魅力のひとつ。

北米には17年周期で羽化するジュウシチネンゼミと、13年周期で羽化するジュウサンネンゼミと呼ばれるグループのセミ、いわゆる「素数ゼミ」が生息しています。両グループは17年と13年の公倍数である221年に一度のタイミングで同時に大発生しますが、日本でもニュースで話題になったように、ちょうど2024年がその当たり年となりました。

素数ゼミの展示

会場は多様なムシたちが発する音であふれていますが、「聴く」体験展示として特に注目してほしいのが、その素数ゼミたちの大合唱を体験できるスポットです。研究チームが本展のためにイリノイ州シカゴを取材。現地で録音した、最大で85〜86デシベル(パチンコ店の店内と同程度の音の大きさ)に達したという騒がしさを旅行記とあわせて紹介しています。

素数ゼミの大合唱を体験するスポット

「嗅ぐ」体験展示としては、シタバチが好むユーカリの精油に含まれるユーカリトールや、糞などに含まれているスカトールの香りを噴出するスポットを設置。シタバチは中南米にのみ生息し、メスへのアプローチのためにオスが花の香り成分を集めるという世界的にも珍しい習性をもっているハチで、その光沢感のある美しさも見どころです。

シタバチの展示

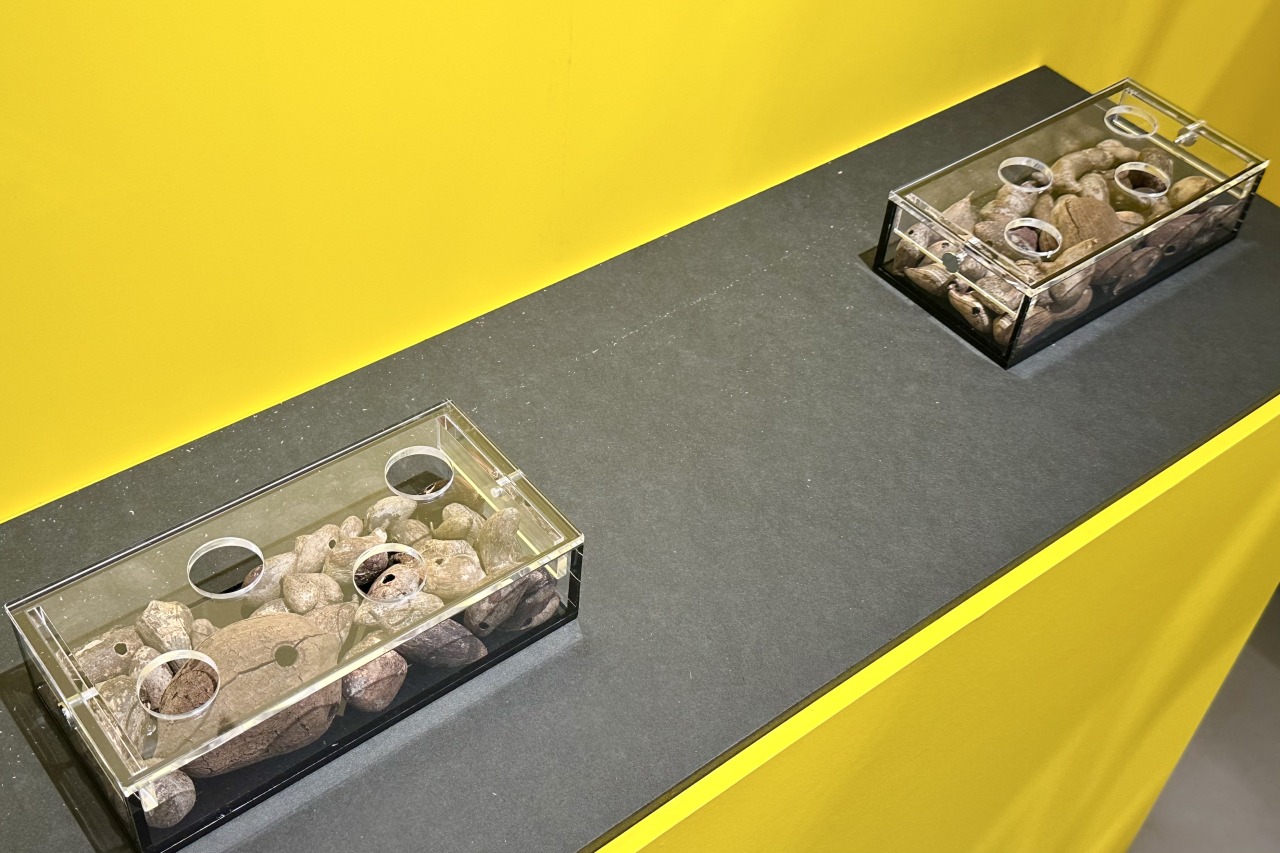

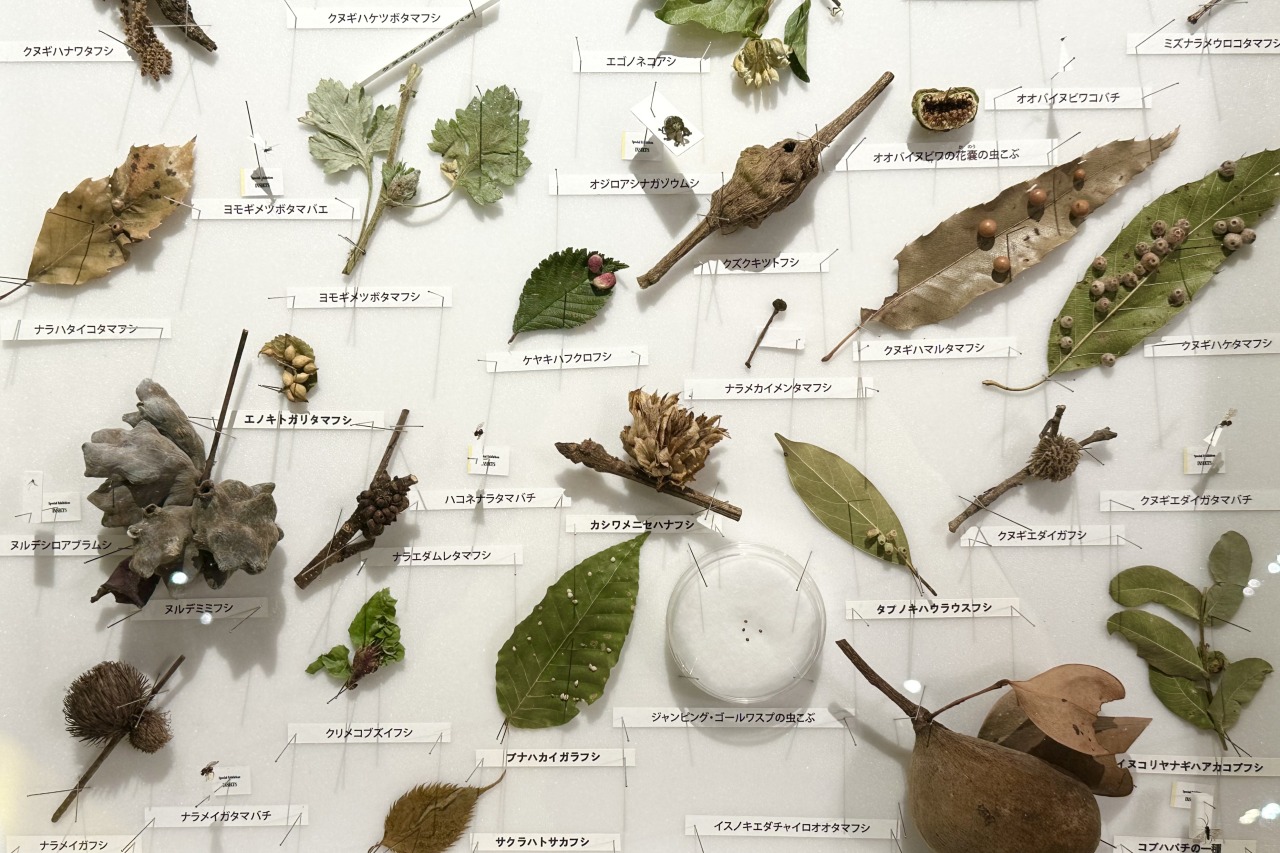

「触る」体験展示では、植物に寄生したアブラムシの幼虫が、外敵から身を守るために植物を異常発達させてつくる巣「虫こぶ」の実物に触れられるなど、いずれも派手さはないものの知的好奇心をくすぐる内容となっていました。

虫こぶに触れるスポット

さまざまな虫こぶの標本。シャーレに入っているのは世界唯一の“跳ねる虫こぶ”として知られているジャンピング・コールワスプの虫こぶで、跳ねている様子も動画で紹介されています。

残る「ゾーン3:ムシと人」はエピローグとして、人の暮らしと共にある身の回りのムシの世界を覗き、ムシと人の未来について考えていきます。

「ゾーン3:ムシと人」の展示風景

人の視点によって、ムシは害虫とも益虫とも見なされます。展示では代表的な害虫の例としてクロスズメバチ類を挙げ、人を刺す危険性がある一方で、農地におけるムシによる食害を抑制する働きをもつ点も紹介。視点を変えれば、人の暮らしが多様な生物たちで構成される生態系によって支えられていることに気づけるのだと伝えています。

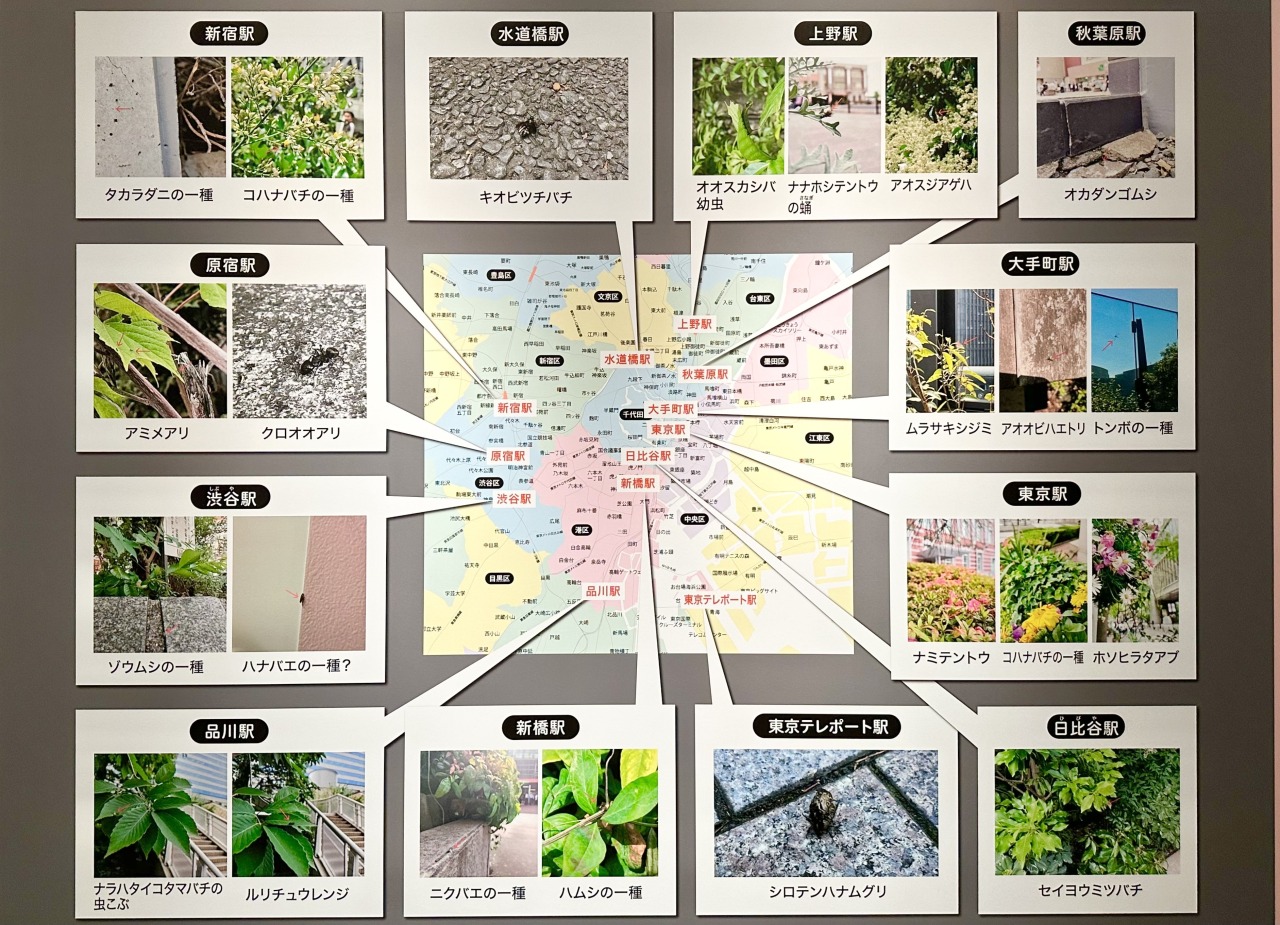

都会に息づくムシのマップ

ムシは一見すると、自然環境があまり残されていないような都市でも、さらには家の中でもたくましく暮らしていて、ムシが苦手な人にとっては一大事でしょう。興味深い話として、人は同じムシを見るにしても、家の中と外とでは、家の中で見たときのほうが心理的な嫌悪感が増すという仮説が提唱されているとか。さらに、都市化によって日常的にムシを見る機会が減少していることが、ムシを「得体のしれないもの」として嫌悪する原因になっている可能性もあるそうです。

そのため、エピローグのキャプションには「一つ一つのムシのことやなぜムシが苦手なのかを知ることで、すべてのムシに対する嫌悪感は少しだけ和らげることができるのかもしれない」とアドバイスめいた文言も添えられていました。

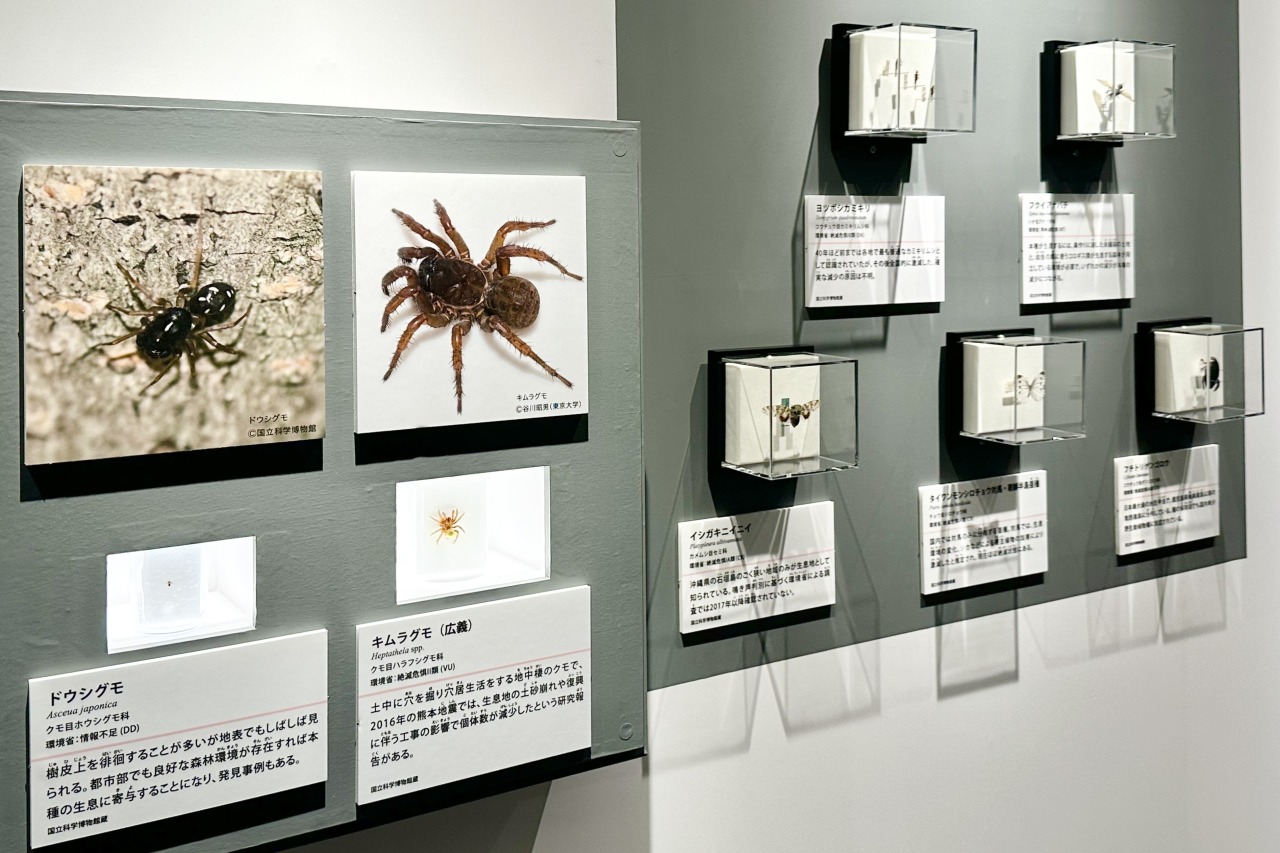

絶滅危惧種のイシガキニイニイなど、地球環境の変化に伴い個体数が減少しているムシの展示

小さなムシの世界はほとんどが人に認識されませんが、それでもムシは私たちの暮らしとは切り離すことができない、最も身近な隣人であることに自然と考えが巡る展示内容でした。

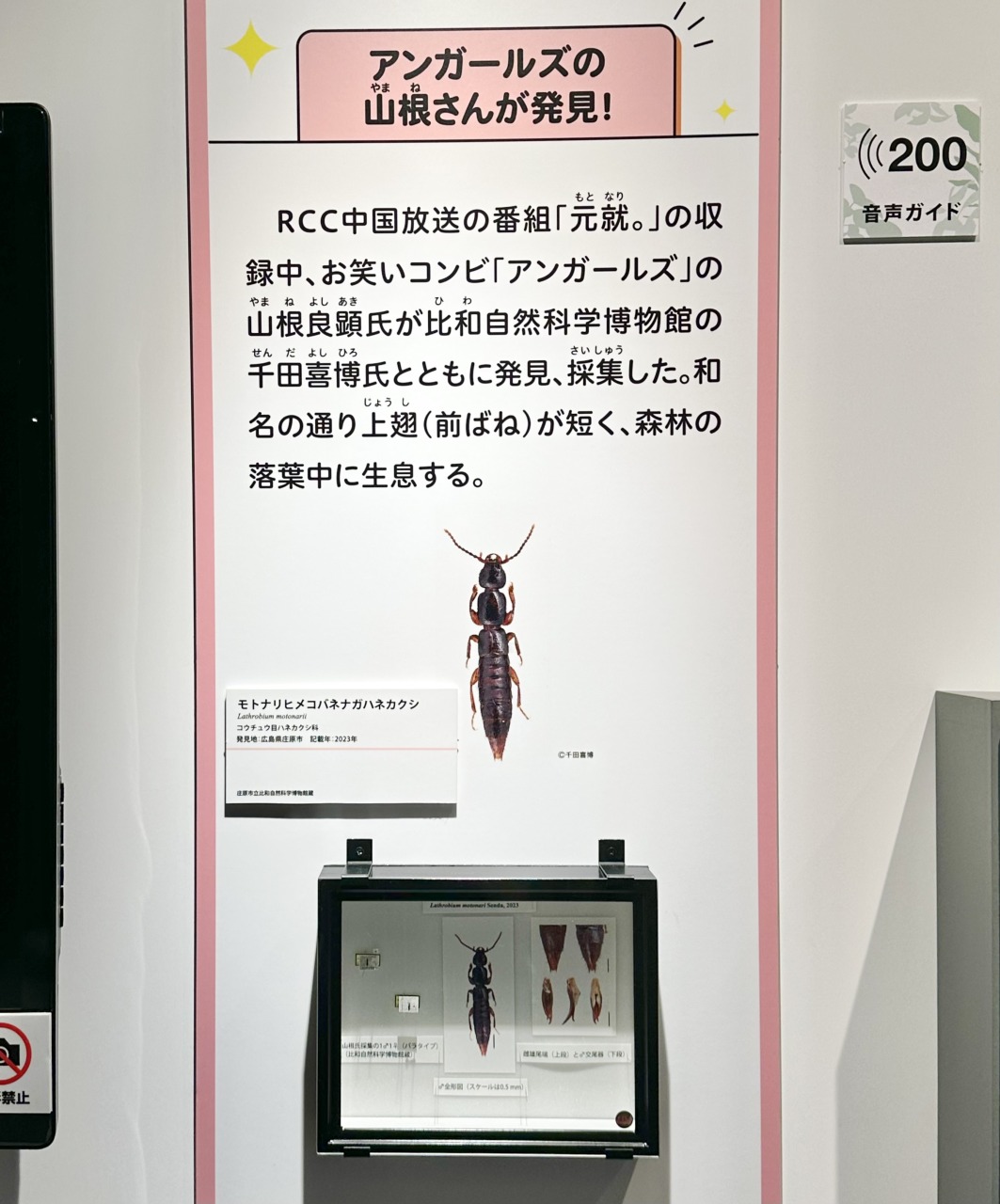

モトナリヒメコバネナガハネカクシの展示

なお、本展ではお笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕さんが2023年、広島の山中で『元就。』という番組を収録していた際に発見した新種の昆虫、モトナリヒメコバネナガハネカクシの標本も鑑賞できます。

アンガールズの山根良顕さん(左)と田中卓志さん(右)

この発見がきっかけで、アンガールズは本展の公式サポーターに就任。開幕に先立って行われたオープニングトークに登壇した山根さんは、新種の発見当時、同行していた比和自然科学博物館の千田良博研究員に「これは珍しいですよ」と指摘されても、テレビ的なお世辞だと思って真に受けていなかったと振り返ります。

続けて相方の田中卓志さんが「山根は早めにロケを終わらせようと思って、山の奥へ入らずに入口あたりの適当な土をパッとすくったら新種が見つかった。そこは逆に先生が探さないような場所だったんですよ」とコメント。新種発見の理由が山根さんの「だらしなさ」にあったと笑いながら分析しました。

私たちが気づかないだけで、意外と身近に昆虫の新種はいるそうです。展示の締めくくりに、研究者たちがムシを探す際の目線や技、道具なども紹介しているので、学生の皆さんは夏休みの自由研究として、ムシの新種発見にチャレンジしてみるのも面白いかもしれません。

特別展「昆虫 MANIAC」の開催は10月14日(月・祝)まで。

特別展「昆虫 MANIAC」概要

| 会期 | 2024年7月13日(土)~10月14日(月・祝) |

| 会場 | 国立科学博物館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9時~17時 (入場は16時30分まで) ※ただし毎週土曜日及び8月11日(日)~15日(木)は19時まで開館延長(入場は18時30分まで) |

| 休館日 | 9月2日(月)、9日(月)、17日(火)、24日(火)、30日(月) |

| 入場料(税込) | 一般・大学生 2,100円、小・中・高校生 600円

※未就学児は無料。 |

| 主催 | 国立科学博物館、読売新聞社、フジテレビジョン |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://www.konchuten.jp/ |

| 監修者 | 井手竜也[総合監修、ハチ類]/国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ 研究員 野村周平[コウチュウ類]/国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ グループ長 神保宇嗣[チョウ・ガ類]/国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ 研究主幹 清拓哉[トンボ類]/国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ 研究主幹 奥村賢一[クモ類]/国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ 研究員 |

<過去の取材記事>

【東京国立博物館】特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」取材レポート。日本彫刻史上の最高傑作とされる本尊《薬師如来立像》が寺外初公開

【国立西洋美術館】「内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙」取材レポート

今秋、恐竜たちが東京国立博物館でナイトパレード!?「恐竜大夜行」記者発表会レポート

展覧会アンバサダー・石田ゆり子さんも登壇!【国立西洋美術館】「モネ 睡蓮のとき」記者発表会レポート

【東京都美術館】「デ・キリコ展」取材レポート。多くのシュルレアリストに衝撃を与えた形而上絵画など、その芸術の全容に迫る