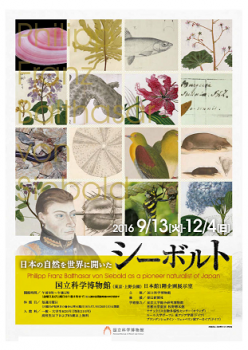

2016年9月13日(火)から12月4日(日)まで、国立科学博物館にて 企画展「日本の自然を世界に開いたシーボルト」が開催されます。

9月12日に報道向け内覧会が開催されましたので、その様子をレポートいたします。

日本が鎖国をしていた時代、シーボルトはオランダの医師として来日します。ここから「日本の自然を世界に開いたシーボルト」物語が始まります。

鎖国というベールに包まれた島国日本は、シーボルトにとって宝の島だったのではないでしょうか。日本人にとっては当たり前のように存在する動物、植物など、誰も気に留めませんが、シーボルトにとっては、全てが見たこともない珍しいものばかりです。彼の冒険心と好奇心を存分にくすぐったに違いありません。

シーボルトは殆ど未知だった日本の自然の様相を明らかにし、当時のヨーロッパの人々の自然の理解に大きな貢献をしました。

本展は、そんなシーボルトの足跡を辿ることができる展覧会となっています。

それでは、展示風景をご紹介します。

展示会場入り口で出迎えてくれるのは、動物たちの剥製です。私たちには馴染み深い動物ばかりですが、シーボルトはこれをヨーロッパに連れ帰り、観察をして世界に紹介してくれました。

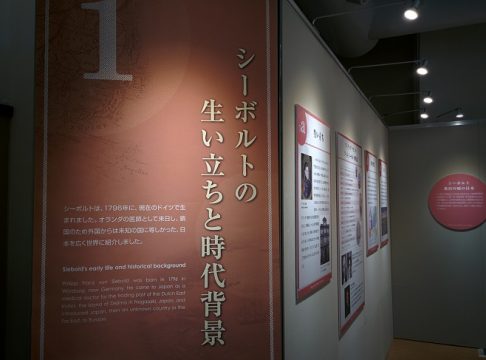

第1章「シーボルトの生い立ちと時代背景」

ここでは、シーボルトの生い立ちや来日することになった経緯、来日する様子などをパネルで紹介しています。

当時外国人は長崎の出島から出ることができませんでした。その中でシーボルトはなぜ出島から出られたのか…ぜひ展覧会場で見てみてください。

帆船しかない時代、何日もかけて日本に向かうのは命がけだっただろうと思うと、凄いことです。

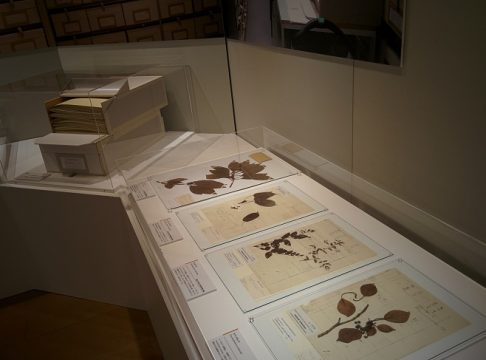

第2章「シーボルトの植物コレクション」

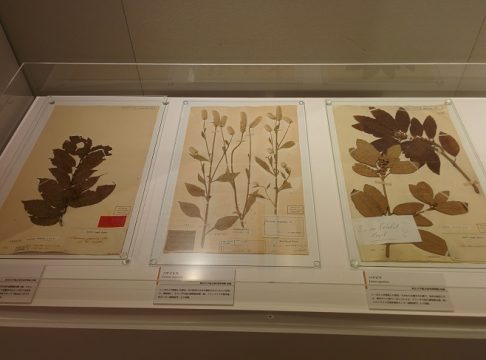

植物のおし葉標本は12,000点にも及びます。標本の多くはシーボルト自ら採集しましたが、助手のビュルガーや伊藤圭介など日本の協力者から得た標本も含まれています。この標本はオランダのライデンにある国立植物標本館(現、ナチュラリス生物多様性センターの一部門)とドイツのミュンヘン国立植物標本館に収蔵されています。

180年以上前に作られたおし葉標本とは思えないほど、きれいな保存状態で見ることができます。

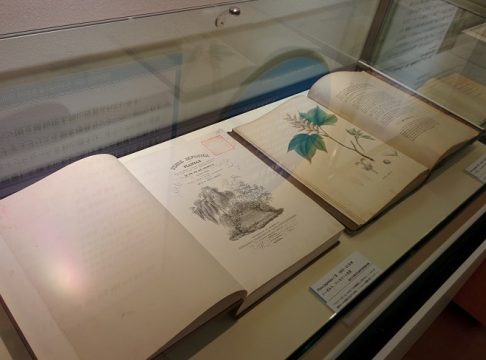

おし葉標本だけでは、生きた状態の色など再現ができません。まだカラー写真などない時代、植物画はおし葉標本の不足部分を補う貴重な資料でした。

とても緻密で忠実に描かれています。これは川原慶賀をはじめとする日本人が描いたものです。日本人として誇らしいですね!

第3章「植物学者としてのシーボルト」

シーボルトは単にコレクターとしてだけでなく、研究者として日本植物の分類にも貢献します。研究を通してシラネアオイやキブシなどの固有種の存在を明らかにしました。そしてドイツの植物学者ツッカリーニと共同でフロラ・ヤポニカなどの著書や論文も書きました。

第4章「日本の植物でヨーロッパの庭を変えたシーボルト」

シーボルトは日本の固有植物を研究だけでなく、ヨーロッパに広めます。当時、日本から持ち帰った植物をオランダのライデンで栽培し、カタログ販売をしていたというのは驚きでした。

ヨーロッパの園芸界に特にセンセーションを巻き起こしたのはユリでした。そしてアジサイ、ツバキなどが広まっていきます。当時ヨーロッパの庭園は華やかではなかったそうです。そこに日本の色鮮やかなユリやアジサイが紹介されたときは、人々の心を魅了したことでしょう。日本の植物がヨーロッパの庭園を明るく華やかにしたと思うと嬉しいですね!

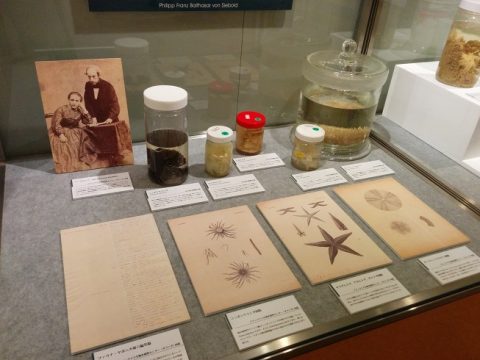

シーボルトは海藻も標本にして収集しました。この海藻標本は、ライデンの王立植物標本館に保管され、40年後にオランダの植物学者スリンハーによって研究されることになります。シーボルトの中で、海藻は優先順位が低かったようです…。

第5章「シーボルトの鉱物コレクション」

シーボルトは助手として長崎に来たビュルガーに、日本の地質や鉱物について調査を命じます。ビュルガーは鉱物標本の収集、地質調査、温泉水の分析、気象観測などをしました。シーボルトの依頼で「日本鉱物誌」の原稿を書きますが、残念ながら出版されずに終わってしまいました。

多くの仕事をこなし、日本鉱物誌の原稿まで書いたのに出版されなかったのは残念ですが、ビュルガーが集めた鉱物標本が大切に保存されているのは嬉しいことですね。

第6章「動物学におけるシーボルトの素養」

シーボルトは来日早々動物学に関する論文を執筆し、その後も網羅的な動物標本収集を行いました。標本の中には、ビンにアルコール度数の高いお酒を入れて作られた動物標本もあります。

第7章「シーボルト動物コレクションの行方」

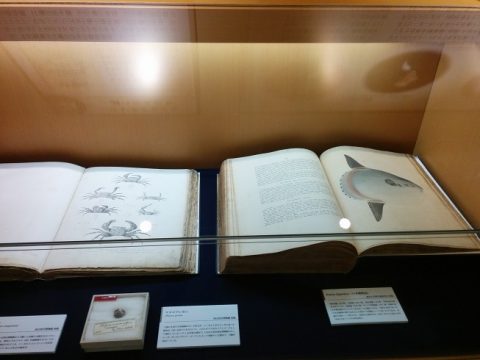

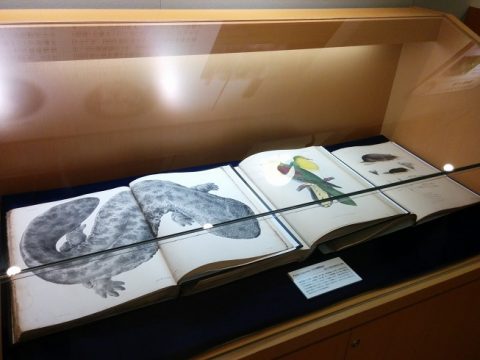

シーボルトの動物コレクションは主にライデン自然史博物館の研究者により調査され、ファウナ・ヤポニカ全5編としてまとめられました。

凄いのは、本一冊の厚みです。見ているだけで重そうな本ですね。

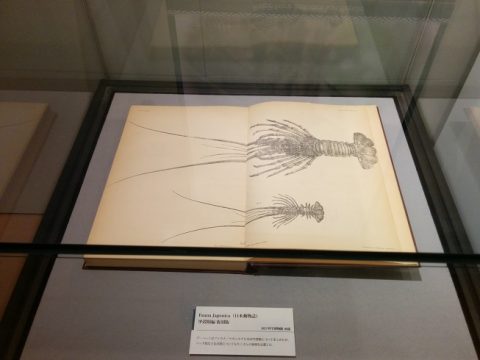

第8章「未完に終わったファウナ・ヤポニカ第六編」

コレクションのうち、昆虫類や多くの海生無脊椎動物に関しても研究者によって調査されました。ライデン自然史博物館にはファウナ・ヤポニカのために用意されたと思われる図版と草稿が残されています。未完の第6編が予定されていたのかもしれません。

シーボルトが日本という国に初めて降り立ったときの感動、そして初めて目にするものばかりのワクワク感は計り知れないものです。毎日がまるで夏休みに都会から、祖父母がいる自然豊かな田舎に行き、カブトムシなどを取りに行くような気持だったのかもしれません。

シーボルトは6年しか日本にいませんでしたが、とても充実した6年間だったことでしょう。

時には嵐にあいながらも命がけの航海の末に到着した、この日本という島国で、目にするもの全てが新しく珍しく、毎日が発見だったことでしょう。

私達日本人が当たり前のように思っていることが、もしかすると新発見に値したのかもしれません。

インターネット網が発達した現代では、現地に行くことなく、何でも検索できる世の中になりました。しかし、もし自分がシーボルトの時代に生きていたらと想像しながら、この展覧会を鑑賞すると興味深いものになるかもしれません。9月13日から開催している「日本の自然を世界に開いたシーボルト」、ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

展覧会の開催概要はこちら:

https://home.ueno.kokosil.net/ja/archives/8765