平安京遷都から間もない頃より、風光明媚な遊覧の地として王朝貴族に愛されてきた京都・嵯峨に位置する大覚寺は、弘法大師空海(774-835)を宗祖とする真言宗大覚寺派の本山です。

前身は平安時代初期、嵯峨天皇(786-842)が造営した離宮嵯峨院であり、貞観18年(876)に皇女・正子内親王の願いにより寺に改められ、大覚寺が開創されました。以降、歴代の天皇や皇族が門跡(住職)を務めたことから嵯峨御所の呼び名でも親しまれてきた、格式高い門跡寺院です。

その大覚寺が2026年に開創1150年を迎えるのに先立ち、優れた寺宝の数々を一挙に紹介する、開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」が東京国立博物館で開幕しました。会期は2025年3月16日(日)まで。

※所蔵先の記載のない作品は大覚寺蔵。

※一部作品に展示替えがあります。展示期間の記載のない作品は通期展示です。

前期展示:2025年1月21日(火)~2月16日(日)

後期展示:2025年2月18日(火)~3月16日(日)

会場入口

会場は4章に分けて構成されており、第1章「嵯峨天皇と空海―離宮嵯峨院から大覚寺へ」では初期の大覚寺の歴史を示す作品を展示。ひときわ目を引くのは、大覚寺の信仰の要である五大明王信仰を示す「五大明王像」です。

五大明王は、密教の仏である不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王という5体の明王で構成されるもの。中国・唐時代に成立し、唐より帰国した空海によって日本での展開が始まったと考えられています。唐の文化を愛した嵯峨天皇は空海の良き理解者でもあり、空海からの勧めで五大明王像を離宮内の持仏堂に安置しました。

重要文化財《五大明王像》明円作 平安時代・安元3年(1177)

重要文化財《五大明王像 軍荼利明王》明円作 平安時代・安元3年(1177)

当時の像はすでに失われていますが、その信仰は脈々と伝えられ、大覚寺は現代でも3組の「五大明王像」を所蔵しています。出展されているのはそのうちの2組。一方は大覚寺の本尊で、平安時代後期に宮廷や上級貴族の仏像を数多く手がけた円派(えんぱ)の一流仏師・明円が、後白河上皇の御所で制作したもの。憤怒の形相をたたえた厳めしい風貌ですが、丸みを帯びた端正な体つきに洗練された気品が感じられる、力強さと優美さが調和した名品です。現存する明円の作例は本作のみという点でも見逃せません。

《五大明王像》不動明王、軍茶利明王、大威徳明王は重要文化財 院信作 室町時代・文亀元年(1501)/ 降三世明王、金剛夜叉明王は江戸時代・17~18世紀

もう一方は京都・清涼寺の五大堂から伝わったもので、2m前後の像高をもつ迫力あるお像です。うち3体は室町時代の仏師・院信の作、2体は江戸時代に再興されたと考えられています。

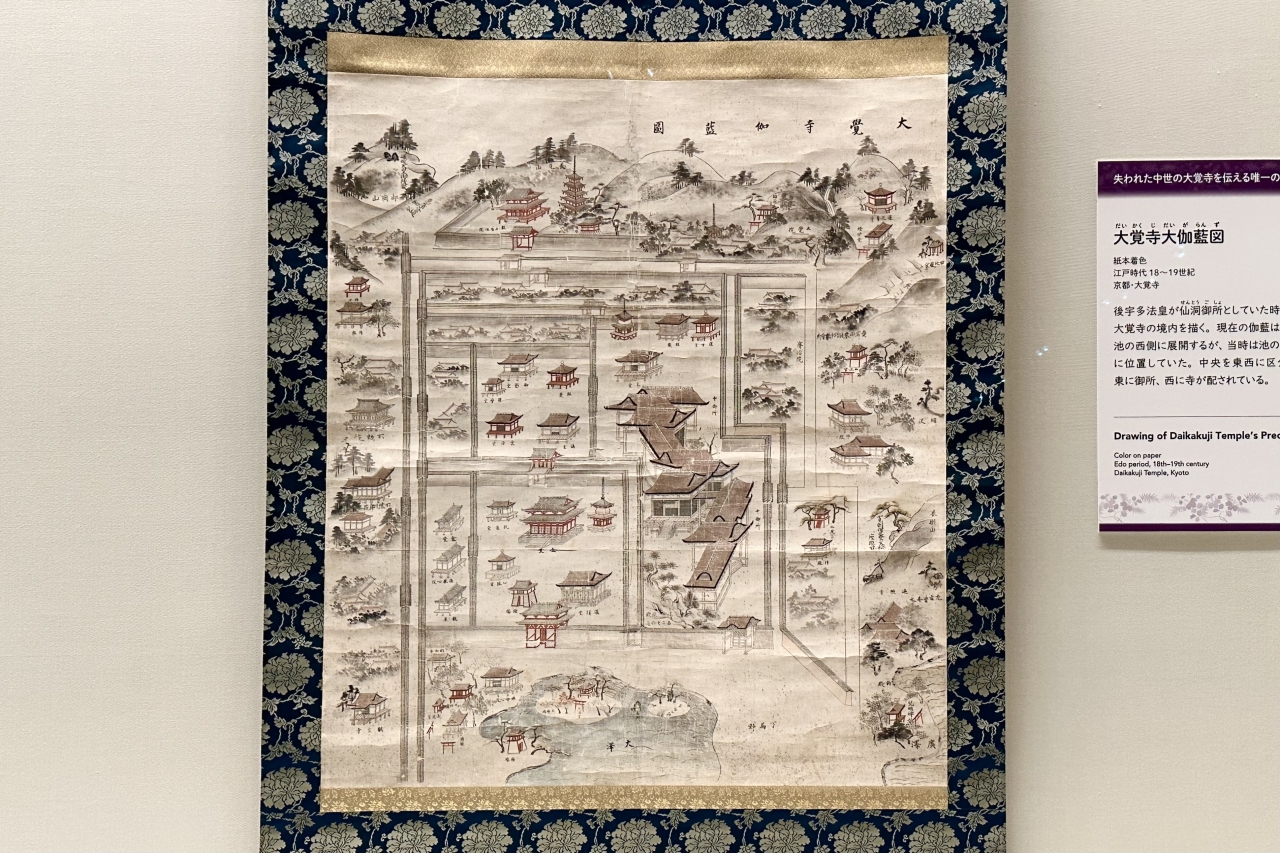

第2章「中興の祖・後宇多法皇—「嵯峨御所」のはじまり」では、鎌倉時代、大覚寺で金堂や僧房などの広大な伽藍を整備したほか、「嵯峨御所」と称されるきっかけとなった仙洞御所(上皇が住まわれる御所)を新造して院政を行ったことで知られる後宇多法皇(1267-1324)の事績に着目。《大覚寺大伽藍図》で示される往時の広大な伽藍の様子からは、後宇多法皇が「大覚寺中興の祖」と称される所以が見てとれるでしょう。

《大覚寺大伽藍図》江戸時代・18~19世紀

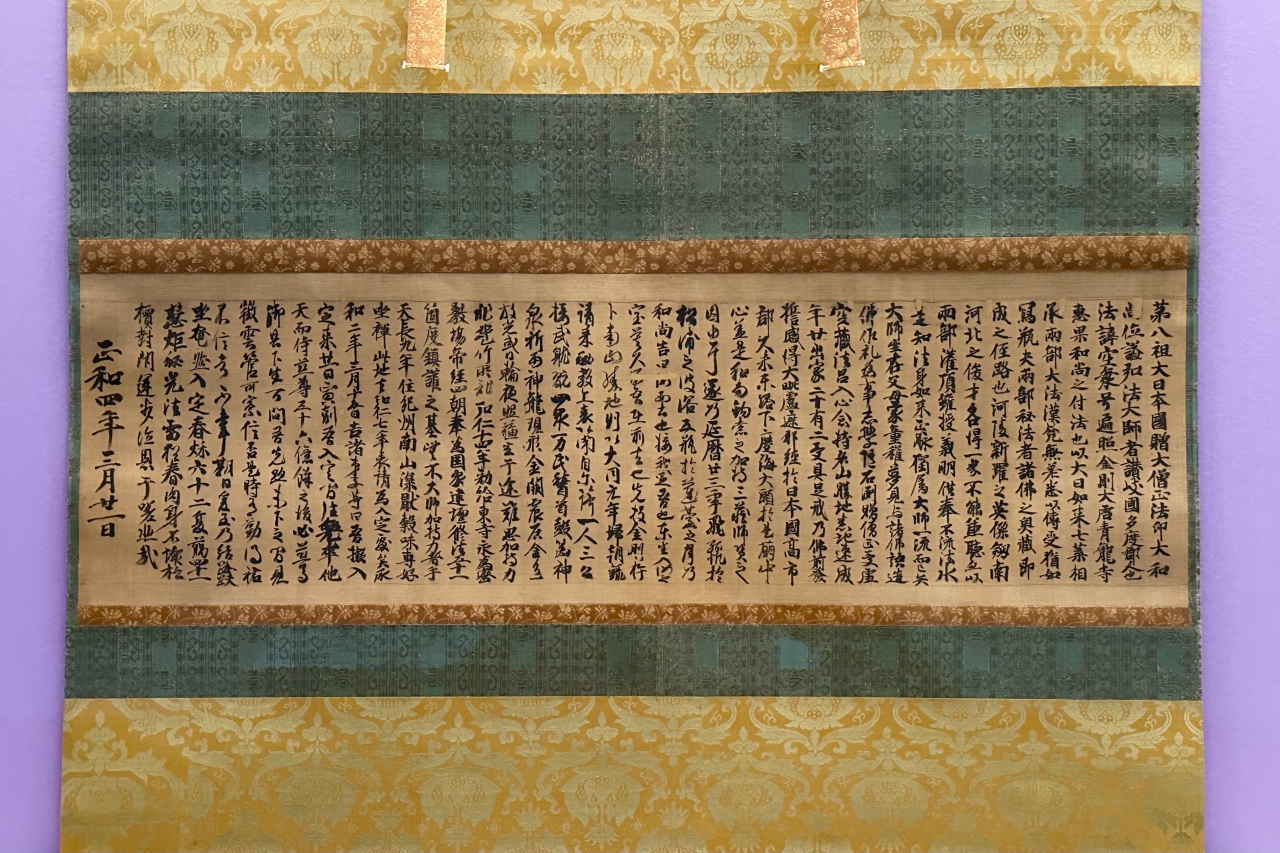

真言密教を厚く信仰していた後宇多法皇は、出家した大覚寺で阿闍梨(師僧)となり、弟子を育てながら多くの聖教や書跡を残しました。展示では、空海への尊崇の念を記した国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》や、密教の授法儀式である灌頂(かんじょう)に関する諸説を記した《後宇多天皇宸翰 灌頂印明》など、貴重な宸翰(しんかん/天皇直筆の書)の数々も見ることができます。

国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》後宇多天皇筆 鎌倉時代・正和4年(1315)前期展示

大伽藍が整った大覚寺ですが、後嵯峨天皇から続く天皇の皇統(大覚寺統、のちの南朝)の本拠となったことで、南北朝時代以降は多くの戦乱に巻き込まれ、応仁の乱でも堂宇の大部分を焼失するなど苦難の時代が続きました。第3章「歴代天皇と宮廷文化」では、その頃の大覚寺を支えた歴代天皇や門跡の功績、それによってもたらされた宮廷文化を紹介しています。

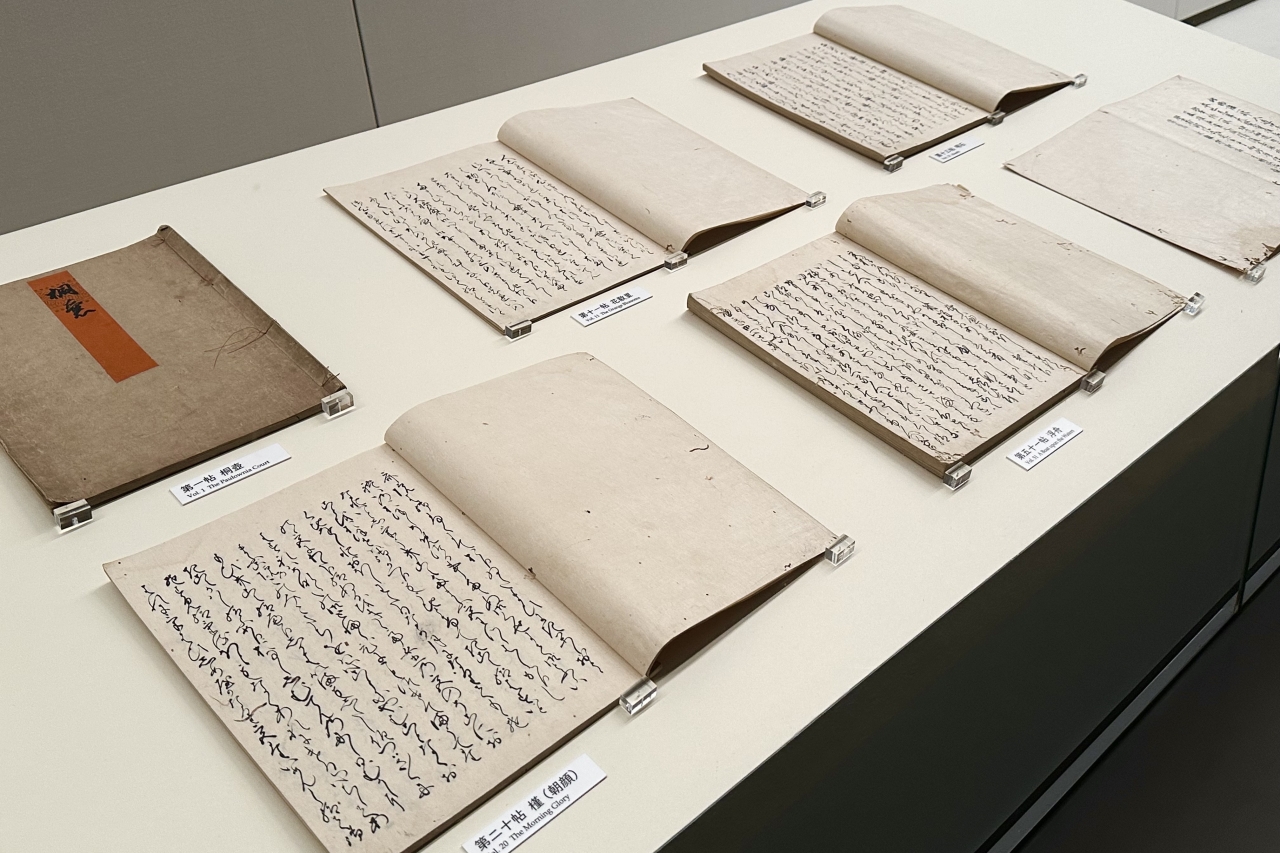

《源氏物語(大覚寺本)》室町時代・16世紀

《若松蒔絵十種香箱》(部分)江戸時代・ 19世紀

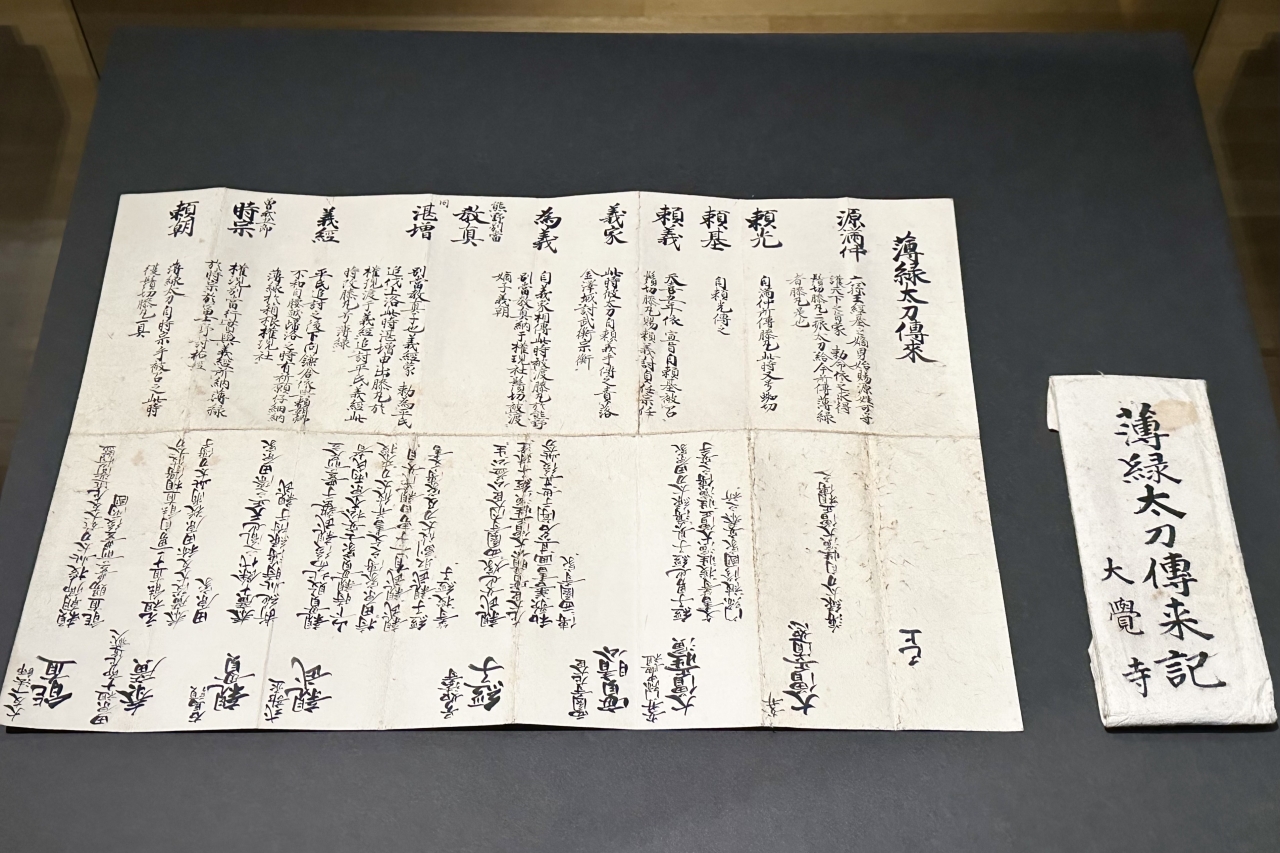

本章の見どころのひとつは、平安時代中期に源満仲が天下守護のための刀剣としてつくり、清和源氏の歴代当主に継承された「兄弟刀」と伝わる「薄緑〈膝丸〉」と「鬼切丸〈髭切〉」の同時展示です。

左から重要文化財《太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》鎌倉時代・13世紀/ 重要文化財《太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)》平安~鎌倉時代・12~14世紀 京都・北野天満宮蔵

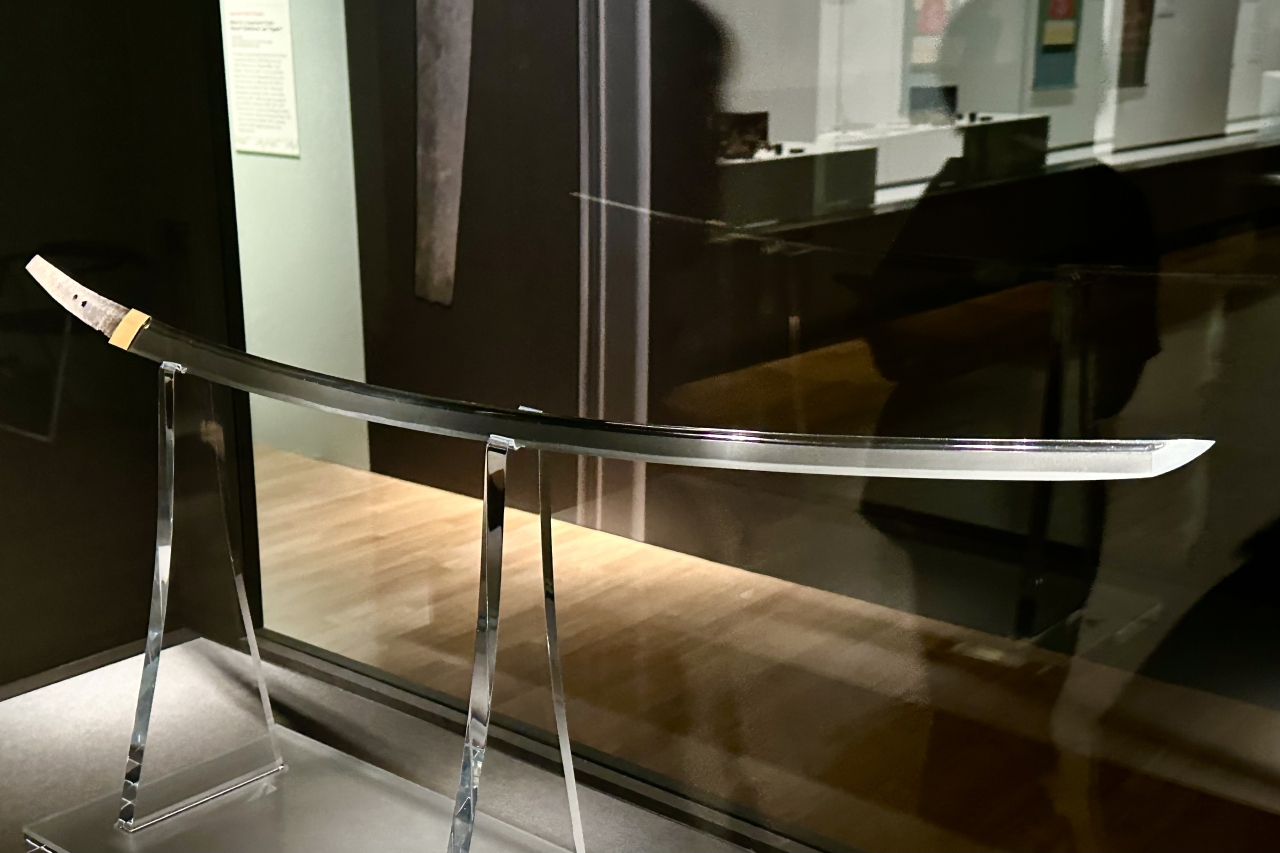

重要文化財《太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》鎌倉時代・13世紀

「薄緑〈膝丸〉」は身幅の太い、豪壮で腰反りの刀身に、低く焼き入れた小乱の刃文が特長。頼光や義経、頼朝など源氏嫡流で重用されたのちに大友家や田原家、西園寺家、安井門跡を経て大覚寺へと伝わりました。「鬼切丸〈髭切〉」は身幅がやや細く、中反りの優美な刀身に乱刃の刃文が特長。こちらは鎌倉幕府滅亡に際して新田義貞の手にわたり、義貞を討った斯波高経、その子孫の最上家を経て北野天満宮に奉納されました。

「優れた造形の刀には人知を超えた霊威が宿る」という信仰から、この「兄弟刀」にもさまざまな霊異譚が備わっているとのこと。その伝承は源氏の興亡と密接に結びついており、二口が源氏嫡流の正当性と権威を象徴するだけでなく、所有者を勝利に導く存在として信じられていたことをうかがわせます。二口揃って展示されるのは東京では初となるそう。専用の展示ケースと飾り台が設けられ、美しい刀身が見やすいように工夫されています。

《薄緑太刀伝来記》江戸時代・17~18世紀

第4章 展示風景

第4章「女御御所の襖絵―正寝殿と宸殿」は本展のハイライトです。大覚寺伽藍の中心にある「宸殿(しんでん)」は、後水尾天皇より下賜された寝殿造りの建物で、元和6年(1620)に入内された和子(東福門院)の女御御殿を移築したもの。その北西にある「正寝殿」は、安土桃山時代に建てられた書院造の建物で、歴代門跡の御座所(居室)として使われていました。

これらの内部を飾る襖絵や障子絵などの障壁画約240面の多くは、豊臣家や九条家の御用を務めた、安土桃山~江戸時代を代表する画家・狩野山楽(1559-1635)が手掛けており、一括して重要文化財に指定されています。現在14年にわたる大修理の途中ですが、本展では修理を終えたものを中心に、前後期併せて123面(前期100面、後期102面)を紹介。この規模で寺外に持ち出されるのは過去例がないといい、壮観な光景に魅了されます。

正寝殿のうち、後宇多法皇が院政を執ったと伝わる格式高い「御冠の間」の再現展示

重要文化財《牡丹図》(18面のうちの部分)狩野山楽筆 江戸時代・17世紀

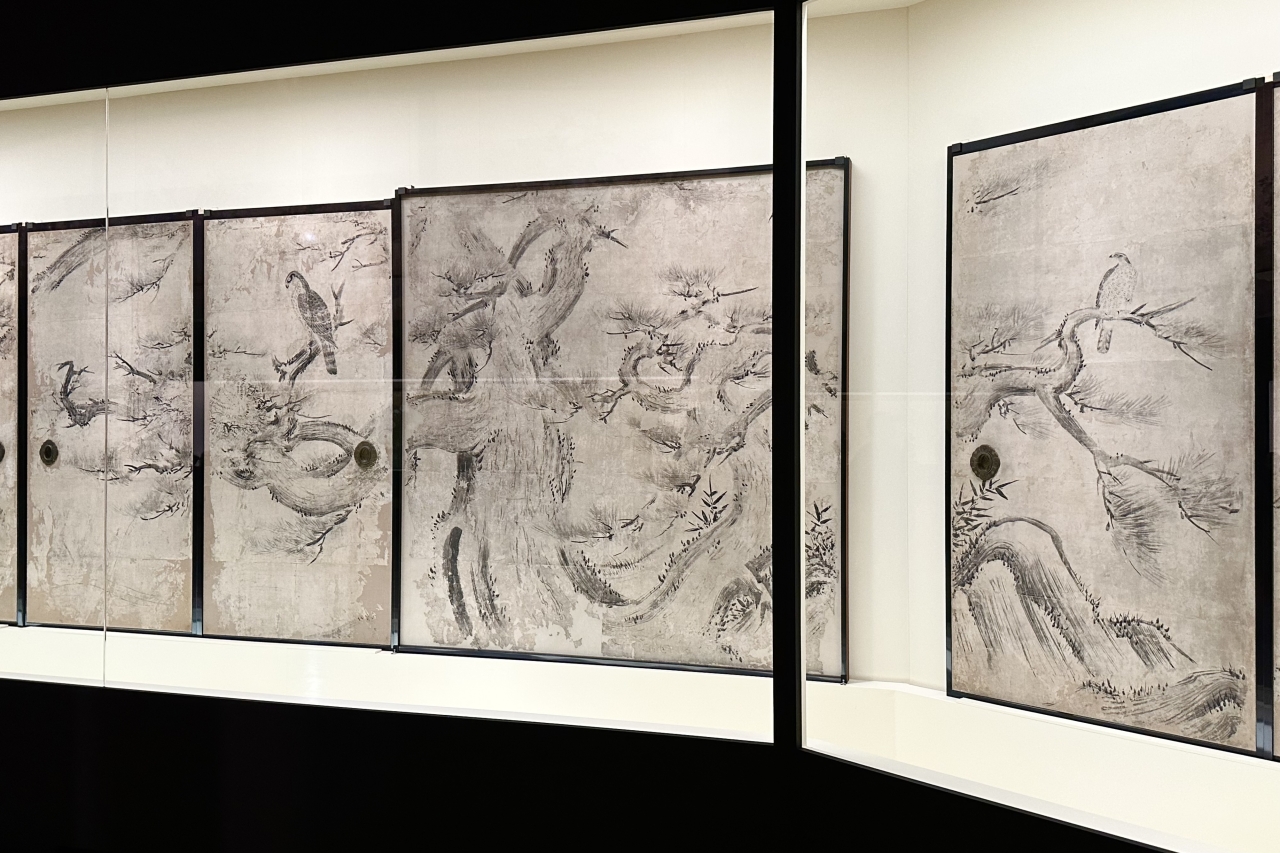

重要文化財《松鷹図》(13面のうちの部分)狩野山楽筆 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 前期展示

正寝殿の「鷹の間」を飾る《松鷹図》(13面)は、長大な画面内に松の巨木と勇猛な鷹の姿を表した、山楽の水墨花鳥図の代表作。大きくうねる太い幹と蛇行する枝によるダイナミックな躍動感、全体を支配するバランスに、山楽の師・狩野永徳(1543-90)が手掛けた東博所蔵の《檜図屛風》を想起する方もいるでしょう。

重要文化財《紅白梅図》(8面のうちの部分)狩野山楽筆 江戸時代・17世紀

宸殿の「紅梅の間」を飾る、写実と装飾が見事に調和した山楽の最高傑作のひとつ《紅白梅図》(8面)もまた、大樹を画面全体に展開する表現に永徳の影響が感じられます。一方で、いずれも豪放さが際立つ永徳とは異なる柔らかみを帯びた温和な描写となっており、山楽が師の特徴を継承しつつ、様式的個性を洗練させていったことがうかがえます。

重要文化財《野兎図》渡辺始興筆 江戸時代・18世紀

重要文化財《野兎図》(12面のうちの部分)渡辺始興筆 江戸時代・18世紀

正寝殿の屋内縁側を飾る腰障子の板絵《野兎図》(12面)は、狩野派や尾形光琳に学んだ江戸時代中期の画家・渡辺始興(1683-1755)が手掛けたもの。幼くして近衛家から大覚寺に入った卯年生まれの息子を慰めるために近衛家熈が描かせたと伝わっており、伸びやかな野草の間に、後ろ足で耳を描く、寄り添ってくつろぐなど、多様なポーズをとる19羽の兎たちが賑やかに描かれています。

会場内特設ショップでは、《野兎図》の兎たちの愛らしいキーチェーンが販売されていました。(現在は完売)

大覚寺の悠久の歴史、その雅な雰囲気に浸れる特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」の開催は2025年3月16日まで。

■開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」概要

| 会期 | 2025年1月21日(火)~3月16日(日)

※会期中、一部作品の展示替えを行います。 |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館(上野公園) |

| 開館時間 | 9:30~17:00 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし2月10日、24日は開館)、2月25日(火) |

| 主催 | 東京国立博物館、大本山大覚寺、読売新聞社、日本テレビ放送網、BS日テレ |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/daikakuji2025/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

<過去の取材記事>

【国立科学博物館】特別展「鳥」取材レポート。600点以上の標本が大集合、ゲノム解析による最新研究から鳥の魅力に迫る

【東京国立博物館】特別展「はにわ」取材レポート。兄弟のような5体の「挂甲の武人」が史上初めて一堂に会する

【国立西洋美術館】「モネ 睡蓮のとき」取材レポート。過去最大規模で〈睡蓮〉が集結、晩年の瞑想的な色彩の世界を体感する

【国立科学博物館】特別展「昆虫 MANIAC」取材レポート。ムシの圧倒的な多様性の世界をマニア目線で深堀り!